在乒乓球的竞技舞台上,削球技术如同一门精妙的防守艺术,而直拍削球更因其独特的握拍方式和战术灵活性成为业余爱好者突破技术瓶颈的利器。本文将深入剖析直拍削球的技术体系,帮助读者从握拍到实战实现全方位进阶。

一、直拍削球的技术演化与核心优势

直拍削球曾是中国乒乓球的标志性技术,张燮林等名将的“魔术削球”曾让对手望而生畏。但随着弧圈球与快攻技术的发展,这一打法在职业赛场逐渐式微。然而在业余领域,直拍削球因以下特性焕发新生:

1. 中路防御优势:单面拍型减少中路转换漏洞,防守覆盖更稳定

2. 旋转变化潜力:正反胶面交替使用可制造强烈下旋与不转球差异

3. 战术迷惑性:直拍手腕灵活性带来动作隐蔽性,如侧切、吸短等变招

二、直拍削球核心技术分解

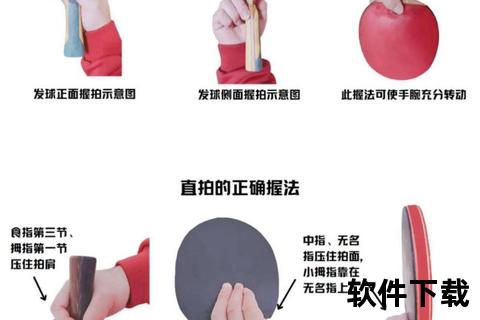

(1)握拍与站位:攻防转换的基石

markdown

(2)动作链:身体协同发力的科学

以正手远削为例:

1. 引拍阶段:肩关节为轴向后上方引拍至耳侧,拍面后仰45°-60°,腰腹蓄力

2. 击球阶段:

3. 随挥阶段:手臂自然延伸至左胯侧,完成力量释放

> 关键细节:反手削球需加强手腕内旋动作,利用拇指推压制造侧旋

三、实战应用中的进阶技巧

(1)旋转调控三重奏

| 技术类型 | 触球部位 | 发力方向 | 实战效果 |

||-|-|-|

| 强下旋削球 | 中下部 | 前下45° | 逼迫对手拉高弧圈 |

| 侧切削球 | 侧下部 | 横向+下压 | 改变球路轨迹 |

| 不转削球 | 中部 | 前送为主 | 破坏对手节奏 |

(2)攻削结合战术

四、常见技术误区与纠正方案

1. 引拍不足导致旋转弱

2. 手腕僵硬影响旋转

3. 重心后坐导致失误

五、系统性训练计划

1. 基础阶段(1-3个月)

2. 进阶阶段(4-6个月)

3. 实战强化阶段

六、器材选择建议

互动问答:你的削球困局在哪里?

直拍削球绝非被动防守的代名词,通过科学的动作训练与战术设计,业余选手完全能将其发展为“柔中带刚”的得分利器。正如徐寅生上世纪用木板面削球创新的启示,技术的生命力源于持续探索与实践。现在拿起球拍,开启你的“防守大师”进化之路吧!