巴尔干半岛的群山之间,一个多民族国家用足球书写着属于自己的绿茵篇章。作为前南斯拉夫足球版图的重要拼图,波黑足球承载着复杂的历史记忆与独特的文化基因,在欧陆足坛绽放着别样光芒。

一、国家轮廓:破碎与重生的地理印记

波斯尼亚和黑塞哥维那(简称波黑)地处巴尔干半岛心脏地带,5.12万平方公里的国土被迪纳拉山脉切割成破碎的地形单元。这种地理特征深刻影响着足球发展:境内84%的丘陵山地造就了球员强健的体魄,有限的平原则迫使青训系统更加注重技术精度。全国最高峰马格利奇山(2386米)所在的东部地区,正是培育出哲科等力量型前锋的摇篮。

这个1992年才正式立国的年轻国度,却有着延续千年的文明断层线。奥斯曼帝国500年统治留下的文化,与塞尔维亚族坚守的传统、克罗地亚族的信仰,在足球场上交织成独特的战术光谱。首都萨拉热窝的格尔巴维察体育场,外墙弹孔与崭新看台并存,无声诉说着1992-1995年内战留下的创伤——那场导致28万人死亡的战争,不仅推迟了足协加入国际足联的进程,更让整整一代足球苗子陨落在战火中。

二、足球基因:前南遗产与民族熔炉

波黑足协虽迟至1996年才获国际足联承认,但其足球血脉可追溯至南斯拉夫黄金时代。前南斯拉夫国家队曾7次闯入世界杯八强,这种技术流传统在波黑足球中得到创造性转化:当前国家队中场核心皮亚尼奇的精准长传,正是对斯托伊科维奇"巴尔干马拉多纳"衣钵的现代演绎。

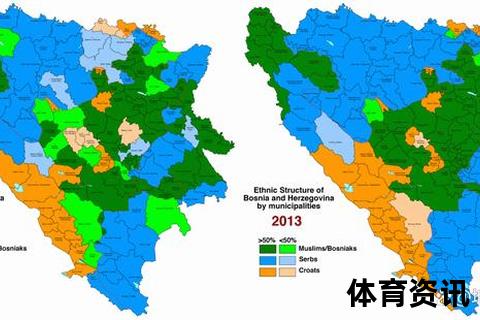

复杂的民族构成催生出特殊的选材机制。国家队选拔必须平衡三大民族比例,这种政治智慧投射到球场,形成了刚柔并济的战术风格。波什尼亚克族球员擅长小范围配合,塞族选手以防守硬度见长,克族则贡献边路突击手,三股力量在4-3-3体系下达成微妙平衡。2023年欧国联对阵德国时,主帅巴尔巴雷斯派出的"三族混编中场"完成83%传球成功率,正是这种多元融合的典范。

三、青训密码:战火淬炼的生存哲学

经历战争洗礼的波黑足球,建立起独具特色的青训体系。国内联赛实行"三语解说"制度,球场成为弥合民族裂痕的特殊空间。泽尼察钢铁俱乐部青训营采用"生存训练法",球员需在倾斜15度的特殊场地完成技术动作,这种严苛训练造就了贝戈维奇门线反应速度(0.28秒)位列欧洲前五的传奇。

留洋通道的打通带来新的可能性。22岁小将张旭辉加盟波黑甲级联赛辛姆巴俱乐部,标志着中波足球合作进入实操阶段。该国建立的"足球移民网络"已输送37名球员至德甲,其中哈吉·阿赫梅托维奇在柏林联合创下单赛季12次关键传中的数据。

四、战术图谱:山地民族的攻守辩证法

现任德国籍主帅巴尔巴雷斯带来的战术革命,正在重塑这支队伍。2024年采用的3-4-2-1阵型,将传统边锋改造为肋部穿插的影锋,使球队场均射正次数从4.2次提升至6.1次。对阵匈牙利的世预赛,哲科回撤组织的"伪九号"战术,创造出单场3次绝佳机会的惊艳表现。

防守端借鉴瑞士链式防守理念,形成"双后腰+自由人"的立体屏障。1.92米的科拉西纳奇改打清道夫后,将高空球争顶成功率提升至78%,但转身速度缺陷(30米冲刺4.1秒)仍是硬伤。这种攻守转换中的矛盾性,恰是波黑足球现状的精准写照。

五、未来之路:在裂缝中寻找光明

尽管FIFA排名长期徘徊在50位左右,波黑足球正展现出惊人韧性。足协推行的"2030复兴计划"已在萨拉热窝建成欧洲首个山地足球训练中心,配备海拔模拟系统的室内场馆可针对性提升球员血氧能力。更值得关注的是民族和解进程的体育表达——三大族裔联合青训营的建立,使U17国家队控球率从58%跃升至67%。

当哲科在新闻发布会上用三种语言回答提问时,这个国家的足球叙事已超越胜负范畴。从战火纷飞到绿茵逐梦,波黑足球正在用皮球缝合历史的裂缝,在巴尔干的群山中奏响属于自己的足球诗篇。