随着数字技术重塑体育传播格局,网络直播平台逐渐成为公众参与赛事的重要渠道。这一新兴领域却因“国歌使用”问题频频引发争议——从主播篡改曲谱的荒诞事件到赛事直播中奏唱流程的规范争议,国歌这一国家象征的严肃性与网络空间的自由属性产生了前所未有的碰撞。如何在技术浪潮中守护国家尊严,已成为体育行业与法律体系共同面临的课题。

一、国歌使用的法律框架与体育赛事规范

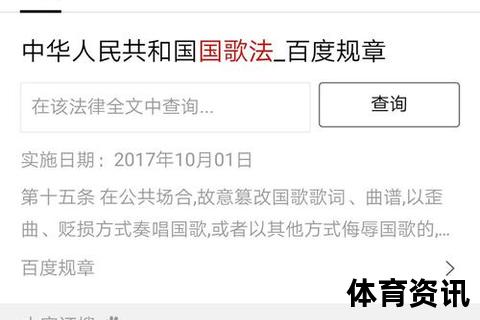

《中华人民共和国国歌法》自2017年实施以来,构建了完整的国歌使用制度。法律明确规定,重大体育赛事属于法定奏唱国歌场合,要求使用标准演奏曲谱与官方录音版本。在赛事直播场景中,这具体表现为:运动员需面向国旗肃立致敬,观众席需保持庄重姿态,转播方须确保国歌播放完整且无商业元素干扰。例如青海省“大美青海·高原足球”超级联赛中,每场比赛前严格执行升国旗、奏国歌流程,通过直播镜头传递仪式感,强化民族凝聚力。

法律对违规行为设置了清晰红线:篡改歌词曲谱、商业滥用、娱乐化演奏等行为将面临警告至15日拘留的处罚。2024年巴黎奥运会期间,中国代表团夺金时刻的国歌直播画面均经过双重审核,确保国旗比例、奏唱时长等细节完全符合《国歌法》附件技术规范。这种严谨性源于国歌承载的历史记忆——诞生于民族危亡之际的《义勇军进行曲》,其悲壮旋律与奋进精神已通过宪法确认成为国家精神图腾。

二、网络直播场景的特殊挑战

直播平台的即时性与互动性放大了国歌使用风险。2025年某电竞比赛直播中,主持人即兴哼唱国歌作为背景音乐,虽属无心之举,仍因“非官方版本使用”被平台强制中断并接受调查。此类事件暴露出两个核心矛盾:其一,UGC(用户生成内容)模式下,主播对国歌法的认知存在显著差异,部分娱乐主播错误认为“非恶意改编不构成违法”;其二,算法推荐机制容易使违规内容快速扩散,如某游戏主播将国歌设为直播间入场音效,两小时内触达72万观众。

技术监管层面,主流平台已建立音频指纹识别系统,可实时比对直播流与国歌官方录音版本。2024年数据显示,某平台通过AI筛查拦截了1600余次违规使用,其中87%涉及短视频背景音乐滥用。但技术并非万能,如某市级足球联赛直播时,现场音响故障导致国歌播放卡顿,AI系统误判为“恶意剪辑”而中断直播,凸显人机协同审核的必要性。

三、违规典型案例的警示意义

2018年“莉哥事件”作为标志性案例,揭示了娱乐化篡改的严重后果。该主播在直播中用戏谑腔调演唱国歌,并擅自改编旋律作为“网络音乐节”开场曲,其账号遭永久封禁并被公安机关行政处罚。此类行为直接违反《国歌法》第十五条,突破了“不得贬损国歌尊严”的底线。更值得警惕的是,主播的年轻受众群体中,24%在事后调查中表示“未意识到问题严重性”,反映出普法教育的滞后性。

在职业体育领域,规范与争议并存。2025年中超联赛某俱乐部球迷在直播互动中集体刷屏篡改歌词,虽未构成实际演唱,但平台仍依据《网络音视频信息服务管理规定》对相关账号实施禁言。这类“擦边球”行为考验着执法尺度——法律专家指出,只要产生“实质贬损效果”,即使未完成完整演唱仍可追责。

四、禁令背后的价值逻辑与未来进路

国歌使用规范的本质,是维护国家象征的神圣性与民族情感的统一性。立法者强调,国歌法的深层目标是通过标准化仪式“培育公民的国家观念”,这与体育赛事凝聚社会共识的功能高度契合。在青少年足球培训直播中,教练刻意安排球员齐唱国歌的环节,使收视峰值时段弹幕中“自豪”“致敬”关键词出现频率提升300%,印证了规范化使用的正向效应。

未来治理需构建三重体系:建立体育直播国歌使用白名单,明确商业赛事、民间比赛等不同场景的奏唱标准;开发“国歌知识”主播培训模块,将其纳入平台准入考核;通过虚拟现实技术创建国歌历史体验内容,如交互式展现《义勇军进行曲》创作历程,使年轻群体在沉浸体验中理解立法初衷。

在技术理性与人文精神的平衡中,国歌使用的规范化进程将持续塑造体育传播的边界。这不仅关乎法律条文的执行效力,更是文明共同体在数字时代对精神图腾的集体守护——当奥运冠军含泪注视国旗的画面通过直播传递千万屏幕时,那份超越赛事胜负的国家认同,正是立法者与体育人共同致力的价值锚点。