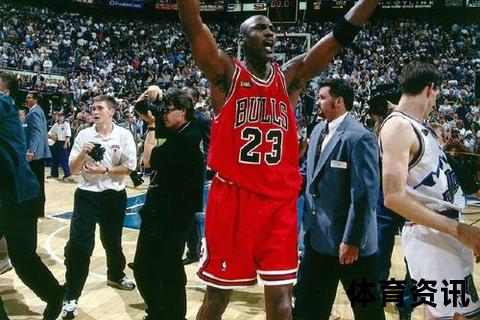

1998年6月14日,芝加哥联合中心球馆的空气仿佛凝固了。当比赛计时器显示最后21秒时,犹他爵士以86:83领先,卡尔·马龙在低位持球准备终结悬念。谁也没有料到,迈克尔·乔丹从弱侧闪电般切入,精准拍掉篮球,随后用教科书般的交叉步晃倒拜伦·拉塞尔,完成那记载入史册的17英尺跳投。这一刻不仅为芝加哥公牛带来第六座总冠军奖杯,更为篮球运动树立了永恒的丰碑。

一、王朝末路的战略困局

1997-98赛季的公牛队笼罩在解体的阴云中。管理层与菲尔·杰克逊的续约谈判陷入僵局,斯科蒂·皮蓬因背伤缺席了38场常规赛,35岁的乔丹场均出战38.8分钟创下三连冠时期新高。这支平均年龄32岁的卫冕冠军,常规赛仅取得62胜——这是他们第二个三连冠期间的最差战绩。

反观犹他爵士,卡尔·马龙以场均27分10.3篮板的表现蝉联MVP,约翰·斯托克顿保持着历史助攻王的稳定输出(8.5次/场)。他们的挡拆战术经过13个赛季的打磨已达化境,常规赛64胜的战绩印证了斯隆教练的体系成熟度。在西部决赛横扫拥有奥尼尔的湖人后,爵士带着复仇心态重返总决赛——前一年他们正是在第六场被乔丹的"流感之战"击溃。

二、六场鏖战的战术博弈

首战(6月3日):爵士在三角洲中心球馆先声夺人,马龙的33分15篮板完全压制公牛内线。但斯隆教练在第四节关键时刻坚持包夹乔丹的策略,让史蒂夫·科尔命中关键三分,公牛通过加时85-88险胜。这个细节暴露了爵士防守选择的犹豫。

次战(6月5日):公牛祭出改良版三角进攻,罗德曼成功将马龙限制到23投9中。当斯托克顿三分球8投5中追平比分时,乔丹用7次助攻激活库科奇等角色球员,最终93-104落败的公牛暴露出外线轮转的迟缓。

第三场(6月7日):移师芝加哥后,皮蓬带着腰伤砍下28分,但马龙用17个篮板摧毁公牛禁区。斯隆的战术调整值得玩味:他刻意减少霍纳塞克的无球跑动,转而让奥斯特塔格在内线肉搏,这种消耗战术让34岁的罗德曼6犯离场。

第四场(6月10日):乔丹用38分回应质疑,其中12分来自突破造犯规。值得注意的是,公牛此役将爵士的快攻得分压制到6分,这是他们系列赛首次控制住比赛节奏。当斯托克顿在最后2分钟连续失误时,斯隆捶打战术板的镜头成为经典画面。

第五场(6月12日):背水一战的爵士展现惊人韧性,马龙39分9篮板的表现堪称完美。但菲尔·杰克逊在第三节末段摆出乔丹+四射手的极端阵容,这波17-4的攻势将分差缩小到3分,为第六场决战埋下心理伏笔。

三、世纪绝杀的战术解剖

第六场最后两分钟堪称篮球智慧的浓缩教科书。当斯托克顿命中关键三分将比分改写为86-83时,公牛面临三个战术选择:快速两分、三分战术或球星单打。菲尔·杰克逊出人意料地叫了20秒短暂停,这个决定让爵士失去换下奥斯特塔格的机会。

乔丹的防守预判在此后两回合展现无遗:他先是故意放空霍纳塞克,诱导斯托克顿传给低位的马龙;当马龙做试探步时,乔丹准确预判其转身方向完成抢断。这次防守选择颠覆了传统认知——超级巨星通常不会在关键时刻承担高风险防守任务。

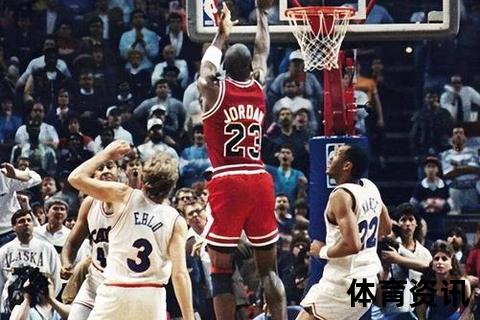

最后的进攻回合,乔丹用三个假动作完成空间创造:先向右侧突破迫使拉塞尔重心偏移,急停拉回时用非惯用手(左手)轻微推挤制造出手空间。这个动作后来被运动生物力学家分解为0.08秒的时机差,正是这瞬息之间的优势,让篮球划出完美弧线。

四、数据背后的王朝密码

纵观系列赛,公牛场均净胜1.3分的背后是惊人的战术执行力:他们的关键时刻(最后5分钟分差5分内)投篮命中率达到51.2%,失误率控制在8.3%。乔丹在受到膝伤困扰的情况下,第四节平均得分达到9.1分,超过其系列赛场均得分(32.4分)的28%。

爵士的失败则暴露出巨星成色差距:马龙在最后5分钟的有效命中率暴跌至38.5%,斯托克顿六场比赛仅有4次罚球。更致命的是,他们全队三分命中率从常规赛的38.7%下降到31.2%,霍纳塞克这个重要火力点的消失直接导致进攻体系失衡。

这场决赛的遗产超越了胜负本身。它证明篮球运动中,超级巨星的决断力能在体系对抗中创造奇迹,也揭示出竞技体育最残酷的真相:有些球队穷尽所有正确决策,仍可能败给历史级的个人表演。当乔丹捧着奖杯说出"That's why I'm here"时,他不仅定义了篮球之神的含义,更为所有后来者设立了永恒的参照系。