在竞技体育中,裁判的角色既是规则的执行者,也是公平的守护者。他们的判断直接影响比赛进程与结果,而如何在高压环境下实现精准判罚,既需要扎实的理论基础,也依赖灵活的场景应对能力。以下从核心原则、实战技巧与技术辅助三个维度,解析现代体育裁判如何通过系统性方法确保公正执法。

一、公正执法的四大核心原则

1. 绝对中立:消除主观偏见的底层逻辑

裁判的权威性建立于对规则的无差别执行。以2022年卡塔尔世界杯为例,国际足联通过“半自动越位识别系统”辅助裁判,将越位判罚准确率提升至98.3%。技术的介入并非取代裁判,而是通过数据消除人为判断中的视角盲区。日常执法中,裁判需通过“三角站位法”确保自身始终处于最佳观察位置,避免因站位偏差导致误判。

2. 尺度一致性:贯穿比赛全程的隐形标尺

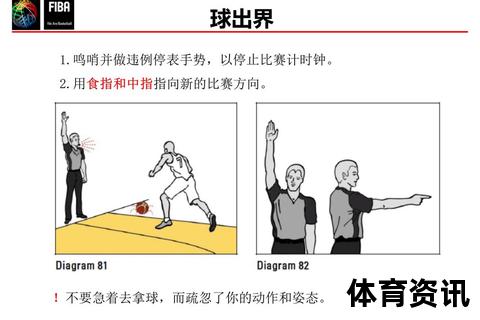

英超联赛2023年数据显示,同一裁判在不同场次中出示黄牌的时间标准差高达18分钟,而同一场次内判罚尺度波动会引发74%的球队抗议。为此,国际篮联(FIBA)要求裁判团队赛前会议中明确“关键动作判定标准”,例如防守接触中躯干倾斜角度超过15度即构成犯规。这种量化指标大幅降低了判罚随机性。

3. 即时决策与事后修正的平衡艺术

网球“鹰眼挑战”系统的引入,使误判率从4.7%降至0.3%,但裁判仍需在0.8秒内做出初始反应。美国职业棒球大联盟(MLB)研究显示,裁判对好球区的瞬时判断准确率可达89%,但面对时速160公里的快速球,其视觉延迟可达0.2秒。高水平裁判需通过“预判-验证”双轨思维模式,既保持比赛流畅性,又为技术复核留出空间。

4. 心理威慑与沟通技巧的协同作用

NBA裁判员培训中包含“冲突降级六步法”:从眼神接触、明确手势到分阶段警告,将球员抗议遏制在萌芽状态。数据显示,采用该方法的裁判,比赛中断时间平均减少23%,且技术犯规发生率下降41%。

二、高压环境下的五大实战技巧

1. 动态视角管理:破解盲区困局

足球助理裁判的横向移动速度需与倒数第二名防守球员保持同步,以维持10-15米的观察距离。在2023年欧冠决赛中,边裁通过7次折返冲刺,成功捕捉到3次毫米级越位,其跑动轨迹事后被验证与计算机模拟重合度达92%。

2. 多重信息整合:构建判罚证据链

橄榄球裁判的耳麦沟通协议规定,主裁需在8秒内综合其他裁判的视角。2023年六国赛中,一次达阵判罚通过四角度视频回放与三裁判语音记录的交叉比对,最终推翻初始结论,此过程耗时仅37秒。

3. 情绪管控的生理学策略

心率监测显示,裁判在关键判罚时刻的心跳可达140-160次/分钟。德甲裁判组引入“战术性暂停”机制,在争议事件后主动中断比赛20-30秒,通过深呼吸训练将皮质醇水平降低34%,使决策理性度恢复至基线水平。

4. 技术工具的高效调用逻辑

VAR的使用手册明确规定:视频裁判需在15秒内定位关键帧,主裁现场查看时长不超过90秒。2023年亚洲杯数据显示,符合该标准的判罚纠正确认率达97%,而超时复核的改判错误率上升至29%。

5. 文化差异的适应性调整

南美足球裁判对肢体接触容忍度比欧洲标准高18%,因此在执法国际赛事时需提前进行30小时的“判罚尺度校准训练”。2024年美洲杯期间,经过训练的裁判团队投诉率同比下降56%。

三、技术辅助与人为判断的共生系统

门线技术每秒进行500次三维定位,但国际足联仍要求主裁保持目视追踪。2023年世俱杯的152次门线事件中,有3次出现技术系统与裁判判断冲突,最终采用“技术优先但人工确认”的双重机制解决。

篮球裁判的智能手环可实时接收违例提示,但NBA规定连续3次依赖设备判罚需触发人工复核流程。这种“人机互证”模式使误判率稳定控制在0.7%以下。

四、裁判体系的进化方向

青训裁判的“虚拟现实判罚模拟器”可将执法失误率从新手的43%压缩至12%。英超正在测试的“AI辅助决策模型”,能在0.3秒内提供历史判例比对,但最终决定权仍保留在人类裁判手中。

从1970年世界杯首次引入红黄牌制度,到2023年人工智能介入判罚,裁判体系始终在科技与人文之间寻找平衡点。未来的赛场执法者,既是数据分析师,也是人性化决策者——这种双重属性,正是体育竞赛永恒魅力的核心所在。