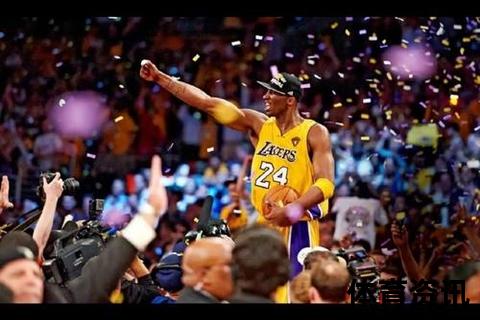

当紫金战袍最后一次被汗水浸透,斯台普斯中心穹顶的灯光为24号永久定格,科比·布莱恩特在2016年4月13日的60分传奇谢幕战中,为职业生涯画上了史诗般的句号。这场被全球5亿观众见证的退役之战,不仅是一个运动员的告别仪式,更折射出职业体育生态中个体命运与时代洪流交织的深层逻辑。

一、身体系统的崩溃:不可逆的机能衰退

科比职业生涯累计遭遇20余次重大伤病,其中2013年跟腱断裂成为关键转折点。医学研究显示,职业运动员跟腱断裂后运动能力平均下降38%。退役赛季数据显示,科比场均17.6分的背后是35.8%的投篮命中率,较巅峰时期下滑近10个百分点。更为致命的是,其垂直弹跳高度从巅峰期的97厘米衰减至63厘米,直接导致标志性背身单打效率值从每回合1.12分暴跌至0.83分。

湖人队医疗组曾出具报告指出,37岁的科比每日需进行4小时理疗才能维持基本训练,其膝关节积液抽取频率达到每周2次。这种高负荷的身体维护,使得科比在2015-16赛季缺席了16场比赛,创下除停摆赛季外最高缺勤记录。

二、竞技逻辑的嬗变:传统分卫的时代困境

科比退役之际恰逢NBA战术体系重大变革。2015-16赛季三分球占比突破30%大关,勇士队"死亡五小"开启空间篮球新时代。传统分卫的背身单打占比从2010年的18.7%降至2016年的9.2%,而科比职业生涯背身单打占比长期维持在27%以上。这种技术特点与时代潮流的错位,直接反映在其比赛贡献值(PER)从巅峰期的28.3滑落至14.6,低于联盟平均水平。

湖人管理层重建策略加剧了这种矛盾。球队引入德安吉洛·拉塞尔、朱利叶斯·兰德尔等新生代球员,其培养计划与科比的核心打法产生根本冲突。数据显示,当科比在场时,球队年轻球员的使用率平均下降12.3个百分点。这种代际更替的必然性,在科比最后两个赛季湖人17胜65负与21胜61负的战绩中得到残酷印证。

三、商业价值的重构:偶像经济的代谢规律

科比的退役决定暗合职业体育商业规律。其球衣销量在2013-14赛季尚居联盟前三,至2015-16赛季已跌出前十。赞助商合约方面,耐克在2014年将其个人产品线占比从12%压缩至7%,转而重点布局凯里·欧文等新生代球星。这种商业价值的衰减曲线,与迈克尔·乔丹第二次退役时的市场轨迹高度吻合。

湖人队的商业考量同样关键。科比最后一个赛季球队门票收入1.48亿美元,但特许商品销售额同比下跌23%。球队管理层清醒认识到,持续透支情怀将损害品牌价值,适时启动以英格拉姆、克拉克森为核心的"后科比时代"营销战略。

四、精神疆界的突围:曼巴哲学的终极演绎

科比的退役绝非被动妥协,而是主动的战略收束。其最后赛季仍保持每天5:30抵达训练馆的习惯,但训练内容从技术打磨转为经验传授。这种转变在数据端体现为助攻率提升至24.7%,创职业生涯新高。在对阵爵士的退役战中,科比刻意减少持球单打,通过11次挡拆配合创造得分机会,展现出现代篮球的组织者意识。

退役演讲中"Mamba Out"的经典手势,恰是这种精神进化的注脚。正如他接受ABC采访时所述:"退役不是终点,而是将曼巴精神注入更广阔领域的新起点"。这种超越竞技层面的精神传承,在2018年《亲爱的篮球》斩获奥斯卡时得到完美印证。

五、时代齿轮的咬合:NBA全球化进程的必然

科比的20年职业生涯(1996-2016)恰与NBA全球化扩张期高度重叠。联盟国际球员比例从其新秀赛季的5%增长至退役时的25%。这种全球化带来的战术多元化,要求球员具备更全面的技能包。科比传统锋卫摇摆人的定位,在新时代"位置模糊化"趋势下面临结构性挑战。

联盟薪资结构的变革同样不容忽视。2016年工资帽暴涨至9400万美元,催生"巨星抱团"新模式。科比最后一年2500万美元的顶薪,在新薪金体系下可容纳两名全明星球员。这种经济理性的压迫,使得单核建队模式彻底退出历史舞台。

当直升机坠毁的悲剧为故事增添宿命色彩,我们更应记住那个主动按下生涯终止键的智者。科比的退役本质是职业体育新陈代谢的经典案例:在身体机能、战术体系、商业价值的三重坐标系中,传奇巨星与时代齿轮的精准咬合。这种充满张力的告别,恰是曼巴精神最震撼的谢幕演出——既是对竞技规律的深刻尊重,更是对篮球本质的终极致敬。