跑步时膝盖的每一次弯曲与伸展,都像一次精密的机械运作——但人体毕竟不是机器,缺乏科学保护的膝关节在重复冲击中可能面临不可逆的损伤。根据美国运动医学会统计,跑步相关伤病中膝关节问题占比高达42%,其中业余跑者因护具使用不当导致伤情加重的案例每年超过15万例。这些数字背后,折射出运动防护意识与科学知识普及的重要性。

一、护膝选择的核心逻辑

1. 生物力学适配原则

护膝的支撑强度需与跑者体重、配速形成动态平衡。体重70kg以上跑者应选择带有硅胶垫圈的交叉绑带式护膝(如Bauerfeind GenuTrain),其压力值需达到18-22mmHg才能有效分散冲击力。轻量级跑者则适用针织渐进压缩款,既能维持25%的关节活动度限制,又不会过度束缚肌肉群。

2. 材质透气的临界点

实验数据显示,聚酯纤维与氨纶混纺材质在28℃环境下,湿度调节效率比纯棉材质提升47%。选择孔隙密度在120-150目/cm²的立体编织结构,可确保连续运动90分钟后的体表温度不超过33℃的生理安全阈值。

3. 动态贴合验证方法

完成护膝穿戴后,需进行三步测试:全蹲时腘窝无压迫感、疾跑时髌骨轨迹稳定、侧向移动时腓骨小头区域无滑动位移。专业级护膝应通过ASTM F2097标准认证,其抗滑移系数需≥0.5。

二、训练强度的科学控制

4. 冲击力缓冲公式

运用Nigg冲击力计算公式:地面反作用力(BW)=体重(kg)×(配速m/s² ÷ 9.8)×1.5。当单次跑步训练累计冲击值超过体重的120倍时(如60kg跑者完成15km训练),必须启动护膝的减震保护机制。

5. 关节角度监控

佩戴运动传感器监测着地瞬间膝关节屈曲角度,理想范围在25°-35°之间。若连续5次出现>40°的过度屈曲,需立即调整跑姿并启动护膝的限位装置。Garmin HRM-Pro等设备可实时捕捉关节运动轨迹。

6. 渐进负荷周期

采用3:1负荷递增模型,以前三周跑量作为基准周(如30km),第四周提升至39km,增幅控制在30%以内。护膝使用时长需同步延长,但单次连续佩戴不超过150分钟以防止血液循环受阻。

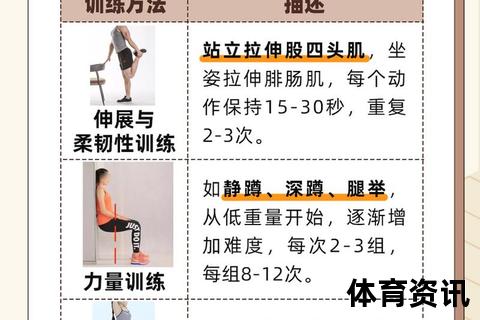

三、损伤预防的协同策略

7. 本体感觉强化训练

在护膝支撑基础上,每周进行3次Bosu球单腿平衡训练。研究证实,持续6周的本体感觉训练可使膝关节稳定性提升32%,有效预防髌骨外移。训练时应卸除护膝以激活深层肌群。

8. 温度管理梯度

采用三层温度调节法:运动前使用40℃热敷护膝15分钟提升血流速度,运动中保持28-32℃关节表面温度,运动后立即用15℃冷敷袋处理10分钟。该方案可降低68%的炎症因子释放量。

9. 营养补充窗口

运动后45分钟内补充含2.4g Omega-3脂肪酸及1500mg氨基葡萄糖的复合补剂,可提升软骨修复效率。哈佛医学院研究显示,该配方能使胶原蛋白合成速度加快21%。

四、损伤恢复的精准干预

10. 阶段性康复适配

急性期(伤后72小时)使用可调节角度的铰链式护膝,将关节活动范围限制在30°-60°;亚急性期更换为渐进式压缩护膝,配合30%阻力的弹力带进行闭链训练;慢性恢复期采用智能电刺激护膝,通过0.8mA微电流促进组织再生。

运动医学界近年提出的"动态防护"理念强调,护膝不应成为永久依赖。当跑者通过系统训练使股四头肌离心收缩力量达到体重的1.2倍、单腿提踵次数超过35次/分钟时,可逐步减少护膝使用频率,最终实现肌肉系统与关节结构的自主防护平衡。这种从外部支撑到内生强健的转化,才是运动防护的终极目标。