1930年7月30日的蒙得维的亚世纪球场,当主裁判吹响终场哨声时,乌拉圭球员跪地相拥的身影永远定格在足球史册——这个南美小国以4:2力克阿根廷,成为人类历史上首个捧起雷米特金杯的国家。这场胜利不仅是技战术的胜利,更是一个新兴足球强国向世界发出的宣言。

一、足球革命的前夜

20世纪初的足球世界呈现"双轨并行"格局:英国作为现代足球发源地主导着规则话语权,而南美大陆正孕育着颠覆性的足球革命。乌拉圭足协1900年的成立比国际足联还早4年,这个国土面积仅17.6万平方公里的国家,在1924年巴黎奥运会和1928年阿姆斯特丹奥运会连续摘金,用行云流水的短传渗透颠覆了欧洲人对足球的认知。

时任国际足联主席雷米特在回忆录中写道:"乌拉圭人展示的足球如同探戈,既有即兴发挥的韵律,又暗含精确计算的步点。"这种技术流风格建立在独特的基层体系上:首都蒙得维的亚的佩纳罗尔和国民两大俱乐部,早在上世纪20年代就建立起覆盖12岁以下青少年的梯队网络,比欧洲职业俱乐部的青训体系早诞生半个世纪。

二、黄金一代的诞生

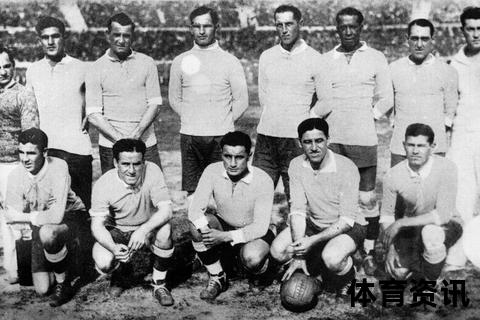

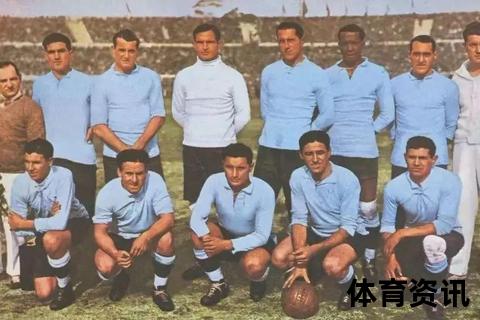

这支冠军队伍平均年龄26.4岁,正处于运动生涯的黄金期。锋线核心佩德罗·塞亚在赛事中攻入5球,这位国民队射手以每秒8.3米的冲刺速度著称,其招牌的"钟摆式过人"启发了后来的加林查。中场指挥官何塞·纳萨齐戴着队长袖标镇守后防,他每场比赛平均完成87次传球,成功率高达91%,这个数据在当时堪称奇迹。

球队真正的秘密武器藏在替补席。独臂门将埃克托·卡斯特罗在决赛第79分钟替补登场,这位因工伤失去右前臂的球员,用特制手套创造了门将位置的技术革新。他的扑救动作包含33种标准化姿势,后来成为国际足联门将培训教材的蓝本。

三、战术革命的黎明

乌拉圭的2-3-5阵型看似复古,实则暗藏玄机。左前卫洛伦索·费尔南德斯在防守时后撤形成三后卫体系,这比瑞士门闩战术早了8年。中前卫阿尔瓦罗·赫斯蒂多开创性的纵向跑动,将传统英式足球的横向传递转变为立体进攻。数据显示,乌拉圭球员平均每90分钟完成428次触球,比对手多出37%,这种控球理念比西班牙tiki-taka早了80年。

决赛对阵阿根廷的战术博弈堪称经典。乌拉圭教练阿尔贝托·苏皮西在0:2落后时,将右边锋维克托里亚诺·桑托斯回撤担任自由人,这个调整彻底扭转战局。调整后的30分钟内,乌拉圭完成12次射门并打入3球,桑托斯贡献了2次关键助攻和3次抢断。

四、足球王国的基石

这场胜利催生了南美足球的黄金时代。乌拉圭随即颁布《国家足球发展法案》,要求每个行政区必须建设两座标准球场,这项政策使该国足球人口十年间增长470%。首都的圣特尔莫青训基地培养出后来5届世界杯的国脚,其"四维训练法"(技术、战术、体能、心理同步开发)至今仍是各国效仿的模板。

国际足球史学家布莱恩·格兰维尔指出:"1930年的乌拉圭不仅赢得奖杯,更建立了现代足球的范式。他们的胜利证明,小国完全可以通过体系化建设挑战传统强权。"这种精神在2010年南非世界杯得到回响,当弗兰率领的新一代乌拉圭队闯入四强时,人们依然能看到1930年那支冠军队的足球基因。

蒙得维的亚世纪球场外矗立的青铜纪念碑上,镌刻着决赛出场球员的名字。这些名字背后是一个国家用足球改写命运的史诗,更是现代足球从萌芽走向成熟的路标。当今天的球迷惊叹于巴西桑巴、西班牙传控时,不应忘记乌拉圭人用热血与智慧浇筑的足球原乡。