作为篮球史上最伟大的运动员之一,迈克尔·乔丹的职业生涯如同一部跌宕起伏的史诗,从芝加哥公牛王朝的绝对统治,到华盛顿奇才的复出传奇,每一次转折都深刻影响着NBA的格局与文化。他的故事不仅是个人英雄主义的巅峰,更是篮球运动全球化进程中不可忽视的里程碑。

一、芝加哥公牛王朝:从救世主到「篮球之神」

1984年,乔丹以探花秀身份加盟公牛时,这支球队正处于泥潭之中。当时的公牛更衣室充斥着药物滥用和纪律涣散的球员,如深陷毒品问题的戴利和乌尔里奇。但乔丹以惊人的求胜欲重塑了球队文化:新秀赛季场均28.2分,包揽年度最佳新秀、全明星首发和联盟第二阵容,迅速将公牛从东部倒数带到季后赛行列。

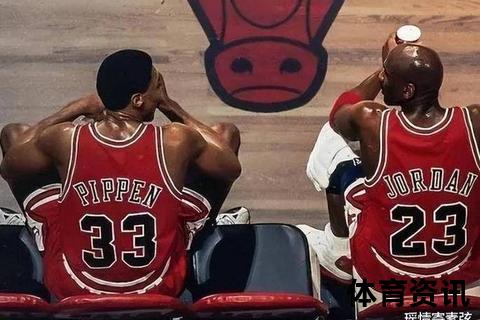

公牛王朝的构建始于管理层对乔丹的绝对信任。在菲尔·杰克逊与「三角进攻」体系下,乔丹与皮蓬、罗德曼组成铁三角,创造了两次三连冠(1991-1993、1996-1998)的辉煌。这期间,乔丹6次斩获总决赛MVP,10次加冕得分王,更以1995-96赛季率队取得72胜10负的史诗级战绩,将竞技体育的统治力推向极致。值得注意的是,乔丹的领袖气质不仅体现在得分上——1998年总决赛G6最后41.9秒,他包揽全队所有得分并完成「世纪绝杀」,这种在高压下掌控全局的能力,至今仍是衡量巨星成色的标杆。

二、华盛顿奇才:商业博弈与英雄主义的碰撞

2001年,38岁的乔丹宣布第三次复出,却选择了一支连续12年未进季后赛的鱼腩球队——华盛顿奇才。这一决策背后交织着多重动机:911事件后美国社会需要精神象征的集体情绪,乔丹对新生代球星(如科比、卡特)被过度追捧的不甘,以及他试图通过拯救奇才换取球队控股权的商业野心。

然而奇才时期的乔丹面临着三重困境:

1. 管理层信任危机:为满足联盟规则,他将奇才5%股权托付给老板阿贝·波林,但后者在乔丹退役后拒绝按约定返还股份,直接导致双方关系破裂。

2. 建队策略失误:作为球队运营总裁,乔丹清理老将合同时过于激进,甚至解雇了效力多年的功勋员工。他力排众议用状元签选中夸梅·布朗,却造就了NBA历史上最著名的「水货状元」之一。

3. 年龄与战术矛盾:尽管复出后仍能场均贡献21.2分,但乔丹坚持「持球单打」的核心打法与年轻球员格格不入,奇才两个赛季胜率始终低于40%。

三、双城记:王朝基因与商业逻辑的对比分析

芝加哥与华盛顿的两段生涯,揭示了乔丹在不同身份下的特质:

四、遗产:超越篮球的文化符号

乔丹的影响力早已超越胜负数据。公牛王朝的「最后一舞」纪录片全球播放量突破1.7亿次,而他在奇才复出时捐赠全部年薪给911遇难者家属的举动,展现了体育英雄的社会责任感。更重要的是,他开创了「巨星控股球队」的先河——尽管奇才经历失败,但2010年收购夏洛特山猫(现黄蜂)的成功,证明了他从「篮球之神」向商业巨擘转型的终极胜利。

从芝加哥的红色23号到华盛顿的蓝色23号,乔丹用两种截然不同的叙事,书写了篮球史上最复杂的英雄篇章。他的故事提醒着我们:伟大不仅在于登上神坛的瞬间,更在于跌落凡尘后依然敢于挑战宿命的勇气。正如《hoopshype》的评价:「他让90年代的公牛成为全球知名度最高的球队,也让篮球从一项运动升华为世界语言」。