1992年2月10日深夜的印第安纳州法院,当女法官帕克里夏·吉福德将“有罪”一词重复三遍时,镁光灯下的拳击巨星瞬间坍缩成囚徒编号922335。这场震惊全球的体育司法事件,不仅撕裂了公众对英雄的想象,更成为透视美国社会司法体系与名人特权的棱镜。

一、崩塌的拳王:从巅峰到深渊

1991年7月的印第安纳波利斯,美国黑人小姐选美大赛的璀璨舞台下,泰森与18岁参赛者德西蕾·华盛顿的邂逅,如同火星溅入库。据庭审记录显示,两人在奥姆尼酒店舞厅相谈甚欢后,泰森邀请华盛顿至其下榻处,司机证词中提及车内亲密举动为后续争议埋下伏笔。当华盛顿衣衫不整地返回酒店并报警时,这个在擂台上所向披靡的拳王,瞬间陷入比职业首败更致命的危机。

法庭攻防战中,双方呈现截然不同的叙事版本:检方出示的法医报告显示受害者体内存留精斑,但缺乏殴打痕迹;泰森坚称双方自愿,并揭露华盛顿曾伪造指控前科。陪审团制度下,12位普通公民的认知天平最终倾向哭泣的少女,1992年2月10日,泰森因罪被判六年监禁,实际服刑三年后于1995年假释。

二、铁窗内的双重人生

印第安纳青年中心的6.68平米监舍里,泰森展现出惊人的环境适应力。他通过每月数万美元的私人账户购置奢侈品,牢房俨然成为特权空间:粉丝寄来的香艳照片、狱友进贡的零食堆满储物柜,甚至发展出与中年女狱警的隐秘情事——这段关系最终导致对方怀孕,却意外成为其争取减刑的。

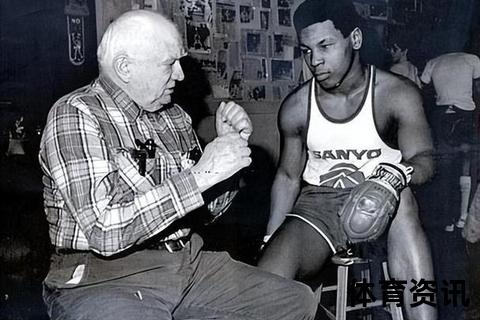

身体机能的维持成为这位前拳王的生存仪式。每天清晨的牢房内,俯卧撑与蛙跳的声响规律响起,傍晚放风时段的拳击训练更吸引层层围观。狱友的“出拳再快些”起哄声中,泰森既延续着职业惯性,也在对抗精神溃败。这种训练强度让他在1995年出狱后仅五个月便重夺WBC金腰带,创造体坛罕见的复出神话。

三、撕裂的舆论场域

案件引发的社会撕裂远超体育范畴。支持者列举华盛顿的信用污点:1990年虚假指控前男友的前科、选美后台“泰森是行走的两千万”言论。反对者则强调权力不对等:身高178cm、体重100公斤的壮汉与娇小少女独处一室的危险性。这种争议在2014年《纽约客》曝光的华盛顿精神治疗记录中再掀波澜,她坦言终身承受“泰森阴影”。

司法体系在此案中显露出戏剧性张力。泰森拒绝支付2000万美元和解费的强硬姿态,与其说是对清白的坚守,不如看作对名人特权失效的错愕——毕竟在1998年交通事故袭人案中,他仅服刑60天便重获自由。这种司法弹性,恰是美国社会阶层矛盾的微观呈现。

四、蝴蝶效应与历史回响

三年铁窗摧毁的不仅是泰森的巅峰状态,更重塑其财富轨迹。狱中签订的赞助合同令其资产逆势增长至4亿美元,这种“牢狱经济学”成为职业体育史的特殊案例。2024年58岁复出对战网红保罗时,2000万美元出场费证明,公众始终在消费这个“堕落拳王”的符号价值。

从更宏观维度观察,此案催生了职业体育联盟的重大改革。NBA于1997年设立“泰森条款”,要求球员参加反性侵培训;UFC在2001年引入独立医疗监督员制度。这些机制试图在荷尔蒙喷薄的竞技场建立文明护栏。

当2024年假释档案解密时,人们发现泰森在入狱首月书写的日记:“他们夺走我的自由,却给我看清自己的镜子。”这场世纪审判的复杂光谱中,既有司法正义的彰显,也折射出名利场吞噬人性的永恒命题。在体育史的长卷里,泰森案始终如棱镜般,持续折射着权力、性别与救赎的多重维度。