在马拉松赛场上,基普乔格以平均步幅1.9米创造人类极限,而普通跑者的步幅往往不足1.4米。这看似微小的差距背后,是生物力学效率、肌肉协同模式与神经控制能力的系统性差异。步幅的提升绝非简单“迈大步”,而是涉及力量、柔韧性、技术动作链优化的精密工程。

一、步幅提升的底层逻辑:从力学模型到训练哲学

1. 步幅的构成要素

步幅本质上是腾空阶段身体重心水平位移的距离。其核心由三部分构成:

蹬地推进力:下肢伸髋肌群(臀大肌、腘绳肌)与踝关节跖屈肌群(腓肠肌、比目鱼肌)产生的垂直与水平分力。

腾空惯性:身体前倾角度(最佳5-8°)与重力势能转化形成的水平加速度。

动作经济性:摆臂协调性(肩关节前摆角度≥70°)、核心稳定性对能量损耗的控制。

2. 训练目标分层

初级跑者:重点提升踝关节刚性(通过提踵训练增强跟腱储能效率)与髋关节活动度(跨步拉伸改善屈髋幅度)。

进阶跑者:强化后侧链肌群(单腿硬拉、保加利亚分腿蹲)与神经肌肉协调性(反应式跳跃训练)。

精英跑者:优化触地时间(<200毫秒)与腾空时间比(1:1.2)的动力学平衡。

二、科学训练体系的四大支柱

1. 力量训练的黄金组合

爆发力构建:

深蹲跳(3组×15次,负重20%体重)提升垂直爆发力。

药球抛投(侧向旋转抛投训练髋-躯干动力链传导效率)。

耐力强化:

单腿离心提踵(4组×20次,3秒离心收缩)增强跟腱抗疲劳能力。

滑轮抗阻跑(阻力带绑于腰部,进行30米冲刺)。

2. 柔韧性训练的精准靶向

动态拉伸:

行进间高抬腿(激活髂腰肌)配合摆臂同步训练。

弓箭步转体(改善胸椎旋转灵活性)。

PNF拉伸:

腘绳肌的收缩-放松循环(10秒等长收缩+30秒被动拉伸)。

3. 专项技术训练的突破点

跨步跑进阶法:

标记带训练(间距1.5-2米,强制提升腾空距离)。

下坡冲刺(坡度3-5°,利用重力惯性突破步幅阈值)。

节奏控制训练:

金字塔间歇(400米-800米-1200米-800米-400米,配速递增5%)。

4. 生物力学反馈系统

足底压力测试(检测前掌着地占比是否>60%)。

三维动作捕捉(优化摆臂幅度与下肢摆动相位差)。

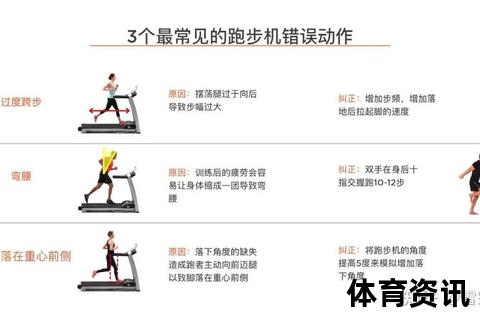

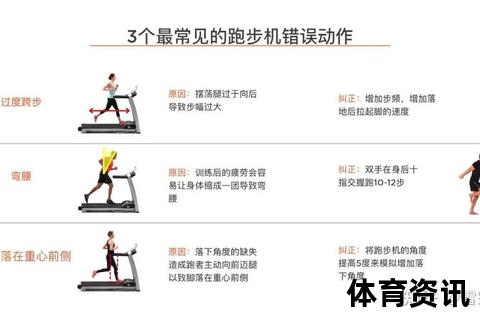

三、步幅提升的三大认知误区

1. “身高决定论”的破除

法拉赫(身高1.75米)与基普乔格(1.67米)的案例证明,步幅与身高的相关系数仅为0.31,真正决定因素是髋关节伸展角度(精英选手可达45°以上)。

2. “跨步幅度至上”的陷阱

盲目追求迈腿幅度会导致着地点超前(超过重心投影线20厘米以上),引发制动效应(能量损耗增加17%)。正确策略应注重蹬伸质量(地面反作用力峰值>2.5倍体重)。

3. “力量与柔韧对立”的误区

力量训练需与动态拉伸同步进行。例如深蹲训练后立即进行弓步动态拉伸,可提升肌肉弹性势能储存效率达22%。

四、周期化训练计划的制定

1. 基础期(8周)

重点:下肢力量储备(每周2次抗阻训练)+ 基础有氧能力(跑占比70%)。

典型课表:

周一:深蹲+保加利亚分腿蹲(4组×12次)

周三:12公里有氧跑(心率区间Zone2)

周五:反应式跳跃(跳箱+单腿跳远)

2. 强化期(6周)

重点:专项力量转化(抗阻跑、上坡冲刺)+ 速度耐力。

典型课表:

周二:8×400米间歇(配速比10K PB快10秒)

周四:跨步跑技术分解训练(标记带+视频反馈)

3. 竞赛期(4周)

重点:神经动员(短距离冲刺)+ 技术微调。

典型课表:

周六:200米×10次(90%最大速度,恢复时间1:3)

周日:5公里节奏跑(目标比赛配速)

五、成功案例分析:从理论到实践

案例1:何杰的步幅突破

中国马拉松纪录保持者何杰(身高1.67米)通过:

专项强化腘绳肌离心力量(北欧挺训练3组×8次/周)

改进摆臂模式(前摆角度从60°提升至75°)

使其步幅从1.55米增至1.63米,全程马拉松成绩提升4分钟。

案例2:业余跑者的系统改造

某35岁跑者(原步幅1.2米)经过6个月周期化训练:

引入滑轮抗阻跑(阻力值15公斤)

每周2次PNF拉伸

使用Qualisys三维动作捕捉系统修正摆臂异步问题

最终步幅提升至1.45米,半马成绩突破1小时25分。

六、未来训练的科学化方向

随着运动生物力学监测设备的小型化(如鞋垫式压力传感器、肌电臂环),个体化步幅优化方案将实现实时动态调整。例如通过AI算法分析触地时间与腾空高度的最佳比值,为每位跑者生成专属的步幅-步频黄金组合参数。

相关文章:

文章已关闭评论!