手腕力量是许多运动表现和日常功能的核心要素,从羽毛球扣杀的爆发力到举重抓握的稳定性,再到攀岩中对抗地心引力的持久耐力,其重要性贯穿于竞技体育与健身领域。由于手腕关节结构的复杂性和日常训练的常见误区,如何高效、安全地强化这一区域始终是运动员和训练者关注的焦点。

一、手腕力量训练的科学基础

人体腕关节由8块腕骨、桡尺骨远端及周围韧带构成,其三维活动范围可达160度,这种灵活性也带来了力学结构的脆弱性。美国国家运动医学学院(NASM)的研究表明,腕伸肌群(如桡侧腕长伸肌)与屈肌群(如尺侧腕屈肌)的肌力失衡率超过35%时,运动损伤风险将提升4倍。功能性磁共振成像(fMRI)数据显示,专业攀岩运动员在悬垂状态下腕关节压力峰值可达体重的3.2倍,这解释了为何针对性力量训练能显著提升运动表现。

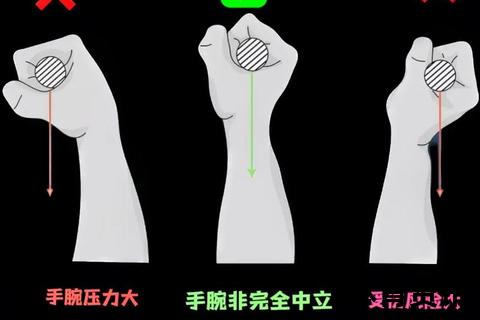

生物力学模型显示,当手腕处于背屈30度、尺偏10度的中立位时,关节面压力分布最均衡。加拿大运动医学协会建议,力量训练中应保持该体位的时间占比不低于70%,以避免软骨磨损。值得关注的是,德国科隆体育大学2023年的对照实验证实,结合振动训练的腕关节强化方案,能在6周内使抓握耐力提升27%,远超传统训练的14%增幅。

二、分阶段强化训练体系

基础稳固阶段应着重构建关节稳定性,瑞士球腕支撑训练是理想的入门选择。将前臂置于充气60%的瑞士球表面,保持躯干平板姿态进行腕关节圆周运动,每次3组×15次循环,可同步激活深层肌群。等长收缩训练推荐使用可调节力矩扳手,从5Nm阻力开始,每周递增10%,重点发展桡尺关节的静态控制能力。

进阶负荷阶段需引入动态抗阻,反手腕弯举(Reverse Wrist Curl)采用杠铃片可调式握把,以3秒离心收缩配合1秒向心收缩的节奏,每组8-12次。攀岩者专项训练可结合悬挂系统,使用直径28mm的指力条进行悬垂-释放交替训练,初始角度控制在20度以内,逐步增加身体倾斜角度。

爆发力转化阶段的重点在于神经肌肉协调,药球快速击地训练要求使用1.5-2kg医用橡胶球,从头顶位置以最大速度垂直下砸,落地反弹时进行二次抓握。针对格斗类项目,捷克国家拳击队的弹性带旋前-旋后训练值得借鉴:将弹力带固定于立柱,在不同旋转平面进行爆发式牵拉,每组极限速度完成20秒,间歇采用血流量限制训练法。

三、专项运动适配方案

羽毛球运动员应侧重腕关节鞭打力量的瞬时输出,日本体育科学研究所开发的振动刀拍训练法效果显著。在标准球拍柄部加装频率40Hz的微型振动器,进行多方向挥拍练习,每周3次×20分钟,可提升杀球速度达11%。攀岩爱好者需注意屈肌腱鞘的渐进负荷,使用可调式指力器进行半 crimp(半屈)姿势训练时,建议采用5秒保持-2秒放松的循环模式,起始负荷不超过体重的15%。

力量举运动员的腕部加固需重点关注支撑稳定性,卧推保护腕带的缠绕角度应保持桡骨茎突与第三掌骨的45度夹角。保加利亚举重协会的专项数据显示,在深蹲架内进行反握杠铃腕屈伸(supinated wrist roller)训练,能使抓握耐力提升33%,有效减少挺举动作中的杠铃前滑现象。

四、损伤预防与恢复策略

过度使用性损伤的早期识别至关重要,当腕关节活动度较基线值下降超过20%,或尺偏时出现捻发音,应立即进行运动负荷调整。急性损伤后48小时内,采用GameReady冷热循环加压系统,设置4℃冷水与42℃热水交替循环,每次15分钟,可加速炎症物质代谢。慢性腱鞘炎的康复应结合离心训练,使用1-2kg哑铃进行腕伸肌群的慢速离心收缩(4秒下落),配合体外冲击波治疗(频率8Hz,能量密度0.25mJ/mm²)。

营养补充方面,胶原蛋白肽与维生素C的协同摄入能促进肌腱修复。2019年《运动医学》期刊的双盲试验证实,每日补充15g胶原蛋白肽+500mg维生素C的组合,可使腕关节韧带修复速度提升40%。睡眠期间的加压护具使用需谨慎,压力值应控制在20-30mmHg之间,避免影响微循环。

五、智能化训练设备革新

三维运动捕捉系统(如Noraxon MyoMotion)能实时监测腕关节运动轨迹,通过生物反馈调整发力模式。英国拉夫堡大学研发的智能握力器,内置压电传感器和肌电监测模块,可精确分析握力分布与肌肉激活时序。虚拟现实训练系统开始应用于康复领域,患者通过完成虚拟场景中的抓握任务,能提升神经肌肉控制能力达27%。

职业运动员的个性化方案制定需结合力学建模,如美国EXOS训练中心采用有限元分析技术,建立个体化腕关节力学模型,预测不同训练负荷下的应力分布。可穿戴式肌氧监测仪(如Moxy Monitor)的应用,能实时监控训练中前臂肌群的氧代谢状态,指导间歇时间与强度调整。

手腕力量的强化既是科学也是艺术,需要精确的解剖认知、系统的训练规划以及敏锐的身体感知。当训练者能理解腕部肌群收缩时胶原纤维的螺旋排列原理,掌握离心收缩阶段肌小节增生的分子机制,并运用智能设备进行生物反馈调节时,这项看似基础的训练将升华为提升运动表现的精密工程。未来随着生物力学研究和智能穿戴技术的突破,个性化手腕训练方案将实现从经验驱动到数据驱动的根本转变。