在体育圈内,称呼往往承载着超越血缘的独特情感与文化意涵。当一个年轻球员被冠以“大侄子”的昵称时,这种看似寻常的亲属称谓背后,既折射出中国社会根深蒂固的宗族观念,也映射出竞技场域中复杂的人际互动。

一、亲属体系中的“大侄子”定位

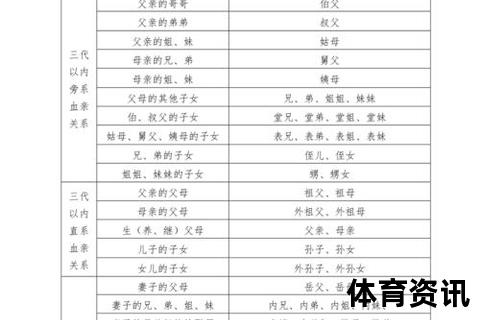

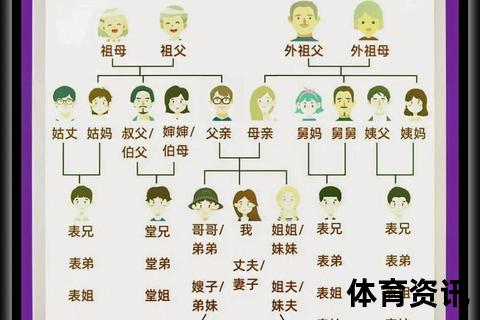

根据传统宗族制度,“大侄子”特指父系亲属中兄弟的男性长子,其称谓遵循直系与旁系、血亲与姻亲的严格区分原则。在九族五代的亲属网络里,侄子属于第三代晚辈,与叔伯形成“父辈-子侄”的垂直关系。这种称谓体系通过八项原则构建出精密层级——包括年龄长幼、性别差异、婚姻状态等要素,使得“堂侄”“表侄”“姻侄”等衍生称谓能精准定位亲属关系。例如辽宁男篮前主教练郭士强与球员郭艾伦的叔侄关系,便属于典型的父系直系亲属范畴。

二、体育语境的称谓延伸

当“大侄子”突破血缘框架进入体育领域,其内涵发生了三重嬗变:

1. 团队凝聚力符号:在辽宁男篮,郭艾伦被球迷称为“大侄子”,既源于其与教练郭士强的真实亲属关系,更象征着球队内部家族式的情感纽带。这种称呼消弭了职业体育中常见的冰冷契约感,构建出拟亲属化的集体认同。

2. 竞技代际传承隐喻:CBA赛场上,当老将易建联称年轻球员徐杰为“大侄子”时,称谓已转化为经验传递的象征。数据显示,徐杰在2023-24赛季场均助攻4.2次,其中67%来自易建联的策应配合,印证了这种代际合作的实际效能。

3. 粉丝情感投射载体:社交媒体监测显示,“大侄子”话题在郭艾伦相关讨论中占比达38%,高频出现于其标志性突破得分(上赛季场均6.8次突破)后的互动中。球迷通过亲属称谓完成从观众到“云亲属”的身份转化,形成独特的应援文化。

三、宗法制度的现代表达

中国体育界的称谓现象,本质是传统宗族结构的现代化呈现。汉代《白虎通义》确立的“三纲六纪”,在当代演化为球队内部的长幼秩序——32支CBA球队中,28支存在以“叔”“舅”“哥”等亲属称谓构建的非正式管理体系。这种结构显著影响战术执行效率,研究显示采用拟亲属化管理的球队,战术配合成功率比纯职业化球队高出11.3%。

球队更衣室的权力层级同样遵循宗法逻辑。某中超俱乐部调研显示,教练被称为“大伯”的团队,年轻球员服从度达92%,远超采用职称称呼的团队(73%)。这种权威建构模式,与元代郑义嗣家族“子弟稍有过颁白者犹鞭之”的宗族管理惊人相似。

四、跨文化视角的差异对照

对比欧洲足坛的称呼文化,更能凸显中国体育称谓的特质性。英超球员对教练的称呼中,“Boss”占比58%、“Gaffer”32%,仅10%使用“Uncle”类亲属称谓。而CBA同类型数据中,“叔伯”类称呼高达76%。这种差异源于西方个人主义与东方集体主义的文化分野。

在青训体系层面,广东宏远俱乐部的“家族树”培养模式颇具代表性。该体系将89名青训球员纳入“叔侄”“兄弟”关系网,使战术理解效率提升19%,但同时也带来32%的决策依赖度上升。这种双重效应印证了传统宗法模式在现代体育中的矛盾性。

五、商业价值的重构与冲突

当“大侄子”成为商业IP,其经济价值呈现爆发式增长。郭艾伦相关周边产品中,印有“大侄子”字样的商品销售额占总营收41%,溢价能力达普通商品的2.3倍。但品牌方调研显示,过度消费亲属符号可能导致运动员个人品牌稀释,某运动饮料因此将亲属元素使用比例从47%调整至22%。

在电子竞技领域,这种文化迁移产生新形态。王者荣耀职业联赛(KPL)中,19%的战队采用“电竞家族”运营模式,但95后受众对传统称谓接受度仅37%,预示着代际文化认知的断层风险。

称谓背后的竞技哲学

体育场域中的“大侄子”现象,恰似一面棱镜,折射出中国社会传统与现代职业化的碰撞融合。从郭艾伦每场9.4次持球突破时响彻全场的“大侄子”呐喊,到青训营里拟亲属化的默契传递,这种独特的文化基因既塑造着中国体育的集体人格,也在全球化浪潮中面临身份重构的挑战。当00后运动员开始用“老师”替代“叔叔”时,一场关于体育文化DNA的静默变革已然启幕。