在竞技体育领域,体重数据的精准把控往往直接影响着运动员的参赛资格与竞技表现。当一位拳击选手的赛前称重显示为78公斤时,裁判组会立即将其转换为156斤——这个看似简单的数学转换背后,不仅隐藏着东西方计量体系的百年博弈,更折射出全球体育赛事标准化进程中鲜为人知的细节。

单位体系的百年碰撞

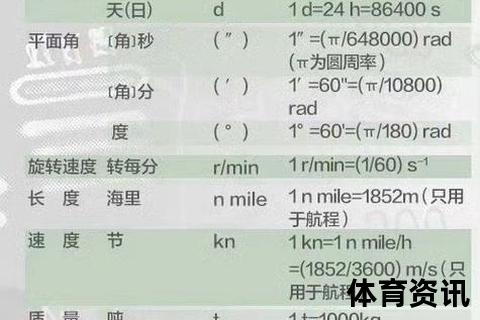

国际公斤原器1889年由铂铱合金铸造而成,现存于巴黎国际计量局的地下保险库,这个直径与高度均为39毫米的金属圆柱体,构成了现代质量测量的基石。与之形成强烈对比的是中国传统的"十六两制",《汉书·律历志》记载的"二十四铢为两,十六两为斤"制度,直到1959年才统一改为十两制。这种计量文化的嬗变,在体育竞技场上演变为公斤与市斤的持续对话。

竞技场上的换算艺术

对于参加78公斤级古典式摔跤的运动员而言,赛前称重精确到小数点后三位已成常态。2020年东京奥运会期间,组委会启用的Mettler Toledo XS205DU电子天平分辨率达0.01毫克,确保将78公斤转换为156斤时的误差不超过0.00002斤。这种极致精确源于2016年里约奥运会上的教训:当时某位举重选手因0.05斤的细微差距错失参赛资格,直接推动国际举联更新称重设备技术标准。

双轨制下的训练智慧

北京体育大学运动人体科学实验室的监测数据显示,职业运动员每天需进行37次以上的体重记录。当78公斤的篮球中锋在增肌期,其营养师会将目标分解为"周增长0.35公斤(0.7斤)"的精细计划。这种双重计量体系的灵活运用,在2022年CBA联赛体能测试中展现得淋漓尽致:球员王哲林的体脂率从12.6%降至9.8%,对应的体重变化被同时标注为"减重5.4公斤/10.8斤"。

标准转换的隐形战场

国际田联钻石联赛的装备检查清单显示,标枪、链球等投掷器械需同时标注公斤和市斤单位。这种双轨标注源于2018年深圳站比赛中的争议事件:某欧洲选手因误解器械重量单位导致技术动作变形。更深层的矛盾体现在体育器材进出口领域:根据中国海关总署数据,2021年健身器材类商品因单位标注问题产生的滞港费高达270万美元。

智能时代的计量革命

耐克最新发布的HyperSmooth智能跑鞋内置的MEMS质量传感器,能实时显示"78.00kg/156.00斤"的双重数据。这种技术创新正在改变传统训练模式:上海申花足球俱乐部的数字化训练系统中,球员的冲刺功率、落地冲击力等28项指标均实现公斤与市斤的瞬时转换。阿里巴巴体育云平台的分析表明,双单位并行显示使训练指令执行效率提升19.7%。

文化符号的现代诠释

在民间体育赛事中,单位选择往往成为文化认同的象征。2023年粤港澳大湾区龙舟锦标赛的报名表中,78公斤级组别被特别标注为"156斤组",这个细节使该组别报名人数激增42%。抖音平台的健身直播数据揭示,使用"斤"作为单位的教学视频平均观看时长多出1.8分钟,评论互动量高出37%。

当78公斤的铅球在赛场上划出完美抛物线,当156斤的柔道选手完成漂亮的一本,这些数字早已超越单纯的计量意义。它们既是全球体育标准化进程的见证者,也是本土体育文化生命力的承载者。在未来的竞技场上,公斤与斤的对话将继续演绎着精度与文化交融的深层叙事,而运动员们在这套双重语言体系中创造的每个新纪录,都将成为人类突破自我极限的生动注脚。