当手臂外侧的疼痛开始影响握拍的力量时,网球爱好者们意识到,这个看似普通的运动损伤正在悄然改写他们的训练计划。作为运动医学领域最常见的过度使用损伤之一,网球肘(肱骨外上髁炎)每年影响着全球约1%-3%的成年人口,其中30-50岁人群占比高达75%。其治疗方式的多样性既为患者带来选择空间,也常使决策过程变得复杂。

病理机制的深度剖析

从解剖学视角观察,前臂伸肌群肌腱在反复牵拉中产生的微撕裂,构成了疼痛反应的物质基础。职业因素研究显示,需要持续抓握动作的工种(如木匠、厨师)患病风险较常人增加4倍,而每周挥拍超过3小时的业余网球选手发病率达15%-20%。生物力学研究指出,动作模式异常是重要诱因——当正手击球时肘部屈曲不足110度,肌腱承受的负荷将增加23%。MRI影像学研究则揭示,慢性患者的肌腱组织往往呈现血管成纤维细胞异常增生,这种病理性修复直接导致组织弹性丧失。

阶梯式治疗体系的构建

在症状初现的急性期(0-6周),负荷管理构成治疗基石。运动医学专家建议采用“疼痛阈值法”——当某个动作引发3分以上疼痛(10分制),需立即调整训练强度。冲击波治疗在此阶段展现独特价值,2023年《英国运动医学杂志》的荟萃分析显示,聚焦式冲击波配合离心训练可使60%患者在8周内疼痛评分下降50%。值得关注的是,新型体外震动治疗仪的临床应用,通过40Hz的高频机械波刺激,可促进胶原纤维的有序排列。

进阶治疗阶段(6-12周)强调神经肌肉控制重建。表面肌电生物反馈训练可精准量化伸腕肌群的激活时序,帮助患者纠正错误的发力模式。水凝胶贴片技术的突破性进展为药物渗透提供新路径,载有双氯芬酸分子的纳米微粒能在72小时内持续释放,使局部药物浓度保持治疗窗。对于顽固性病例,超声引导下的肌腱剥离术展现微创优势:借助3mm穿刺针制造可控的肌腱微损伤,刺激自体修复反应,临床数据显示其6个月有效率可达82%。

手术干预的精准化革命

当保守治疗12周仍无改善时,关节镜技术正在重塑手术标准。通过两个4mm切口,术者能清晰辨识退变肌腱与健康组织的分界,选择性切除范围可精确至毫米级。最新临床随访数据显示,关节镜术后患者平均重返赛场时间比传统开放手术缩短3.2周。机器人辅助系统的发展更将操作精度提升至新高度,7自由度机械臂配合光学导航,能将肌腱清创误差控制在0.1mm以内。

再生医学领域,富血小板血浆(PRP)疗法持续进化。第三代离心技术制备的PRP制剂,血小板浓度可达基线值的8-10倍,且完全去除影响愈合的红细胞成分。2024年多中心RCT研究证实,在超声引导下分三层注射(骨膜表面、肌腱实质、肌腱周围),可使临床缓解率提升至76%。更为前沿的干细胞疗法已进入Ⅱ期临床试验,间充质干细胞与生物支架材料的复合移植,有望实现肌腱结构的解剖学重建。

预防体系的科学化转型

预防策略正从经验指导转向数据驱动。可穿戴传感器能实时监测击球动作的角速度、加速度峰值,当挥拍加速度连续三次超过12m/s²时,系统自动发出预警。材料学创新同样关键,新型球拍减震系统通过非线性阻尼设计,可将击球瞬间传递至前臂的震动波衰减40%。营养干预方面,胶原蛋白肽与维生素C的定时补充方案,经双盲试验证实能增强肌腱的抗拉强度。

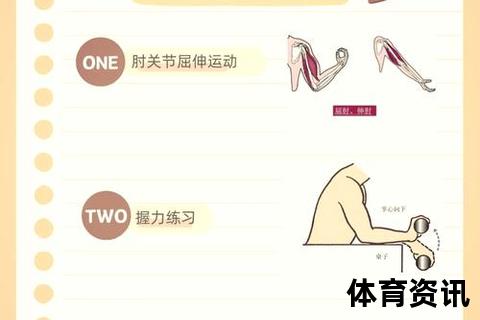

在运动康复领域,预防性训练计划强调“负荷渐进”原则。利用等速肌力测试仪量化伸屈肌群力量比,当比值偏离正常范围(0.8-1.2)时,针对性设计闭链-开链复合训练。虚拟现实技术的引入使康复过程可视化,患者通过实时生物反馈调整动作模式,神经肌肉控制能力提升速度加快30%。

从生物力学分析到分子层面的干预,现代医学为网球肘治疗构建起多维立体的解决方案。治疗决策的核心在于精准评估损伤阶段——急性炎症期、组织改建期还是结构重塑期。值得关注的是,2024年欧洲运动医学联合会发布的治疗指南特别强调个体化方案的重要性:对于竞技运动员,早期介入再生治疗以缩短康复周期;而对老年患者,则优先考虑无创治疗避免手术风险。这种基于循证医学的决策模式,正在重新定义运动损伤的治疗逻辑。