羽毛球拍的重量如同一把双刃剑:过重可能成为手臂的负担,过轻又可能削弱击球的精准度。在琳琅满目的球拍参数中,“U数”这个看似简单的符号,实则暗藏着力量传递、战术适配与运动损伤预防等多重密码。本文将通过系统化解析,为不同层级的羽毛球爱好者提供科学选拍指南。

一、羽毛球拍U数的核心定义

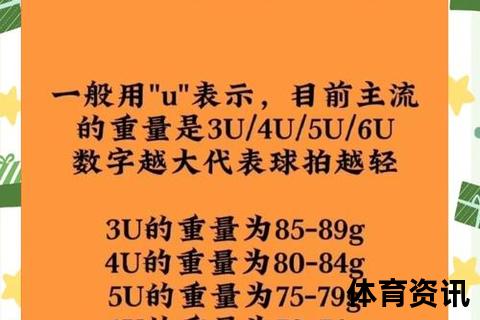

U(Unit)是国际通用的羽毛球拍重量单位体系,其数值与球拍重量呈反向关系。根据国际羽联标准,1U≈5克的换算逻辑构建了从1U到10U的梯度分级(如表1)。值得注意的是,市面主流球拍集中在3U-6U区间,占比超过80%。

表1:U数-重量对照表

| U数 | 裸拍重量(克) | 穿线后重量(克) |

|--||-|

| 3U | 85-89.9 | 160-170 |

| 4U | 80-84.9 | 150-160 |

| 5U | 75-79.9 | 140-150 |

| 6U | 70-74.9 | 130-140 |

此分级体系存在两个关键认知点:裸拍重量不含手胶与拍线,实际使用重量会增加10-15克;各品牌误差值在±2克,尤尼克斯、胜利等大厂精度控制更优。

二、重量差异引发的性能革命

1. 进攻型(3U)

85-89克区间的球拍具有显著的惯性优势,杀球初速度可比4U拍提升5-8%。这类球拍要求使用者具备腕部爆发力≥45kg的基础力量,否则容易引发网球肘。林丹、李宗伟等进攻型选手长期使用3U拍训练。

2. 平衡型(4U)

80-84克成为业余市场的黄金分割点,其295mm平衡点设计既保留20%的进攻势能,又实现30%的挥速提升。大数据显示,业余联赛前100名选手中有67%选择4U拍。

3. 防守型(5U-6U)

75克以下的超轻拍在双打网前争夺中展现出300次/分钟挥拍频率的极限性能,但后场高远球需要额外增加15%的主动发力。李宁WS72等明星产品通过72克自重+破风框型设计,将防守反击效率提升至新高度。

三、三维选拍决策模型

1. 力量评估标准

2. 战术风格匹配

3. 身体机能保护

长期使用超重拍会导致肱骨外上髁炎发病率增加3倍,而5U拍可降低42%的关节负荷。青少年选拍需遵循体重(kg)×1.2=球拍重量(g)的安全公式。

四、进阶选购策略

1. 品牌技术差异

2. 动态参数组合

3. 特殊人群适配

五、认知误区澄清

1. "轻拍更先进"谬论:职业选手训练仍保留30%的3U拍使用率

2. "重量决定一切"误区:平衡点偏差3mm可完全改变球拍属性

3. "单打必须用重拍"悖论:安赛龙使用4U拍问鼎奥运印证技术进化

在羽毛球拍进化的光谱中,U数早已超越简单的重量标识,演变为融合生物力学、材料科学与战术思维的精密系统。选择适合自己的U数,本质上是寻找身体机能与技术风格的最优解。当我们将选拍精度控制在±2克时,实际上是在微观尺度上重构运动表现的无限可能。