滑雪运动中,转弯技术如同交响乐中的指挥棒,既需要精准的节奏控制,也依赖全身力量的协调配合。这项技术的核心在于将人体动能与雪板力学特性巧妙结合,通过重心转移与方向控制的动态平衡,在雪道上划出流畅的轨迹。对于追求技术突破的滑雪者而言,掌握这两个核心要素不仅能提升滑行效率,更是解锁高级滑行能力的关键密码。

一、滑雪转弯的力学原理与技术框架

滑雪转弯本质上是动能与势能的转换过程。当滑雪者以特定角度立刃时,雪板边缘切入雪面形成的反作用力成为改变运动方向的力学基础。在这个过程中,身体重心沿滚落线方向的位移幅度直接决定了转弯半径——重心偏移角度每增加5度,转弯半径可缩小约30%(基于雪板侧切半径计算公式)。

现代滑雪教学体系将转弯分解为四个阶段:准备阶段(重心预调整)、始动阶段(立刃加压)、调节阶段(压力控制)和终了阶段(能量释放)。每个阶段都需要精确的重心控制,例如在始动阶段,膝关节屈曲角度需控制在110-130度之间,髋关节前倾幅度与雪道坡度呈正相关。而方向控制则遵循"三点一线"法则——视线引导肩部转向,躯干带动髋部旋转,最终通过下肢力量传导至雪板。

二、重心转移的三维控制体系

垂直维度的重心升降构成能量存储与释放的循环系统。在入弯瞬间,膝关节需下沉15-20厘米积蓄势能,出弯时通过踝关节伸展释放能量,这种"压缩-伸展"机制可使转弯效率提升40%。高级滑行者常采用"脉冲式"重心调整,在陡坡段0.3秒内完成重心转换,形成连续的弯型连接。

矢状面的前后平衡要求重心始终投影于脚弓区域。实验数据显示,当重心后移超过足跟5厘米时,雪板前端的抓地力下降60%,这也是初学者频繁摔跤的主要原因。正确的姿态应保持脊椎与胫骨形成15度前倾角,使压力均匀分布在整条雪板刃面。

冠状面的侧向移动遵循"山下板主导"原则。在平行转弯中,70%体重需转移至外侧板,通过内刃加压形成转弯力矩。专业运动员可通过髋关节外展肌群的精准控制,在0.5秒内完成山下板80%承重比例的转换。这种动态平衡需要核心肌群持续发力,维持躯干面向滚落线的稳定姿态。

三、方向控制的生物力学模型

下肢旋转动力学是方向控制的基础。当雪板立刃角度达到35度时,股骨内旋肌群需产生约2.5倍体重的扭矩才能启动转弯。高级技巧中的"膝关节导向"技术,通过髌骨轨迹控制实现精准转向,该动作要求股四头肌离心收缩与腘绳肌向心收缩的协同工作。

压力控制的三维调节包含纵向压力分布与横向压力转移。在卡宾转弯中,雪板压力中心需从板尾向前移动40%位置,这种前移可使转弯响应速度提高50%。而半犁式转弯则要求内侧板压力始终低于外侧板30%,通过压力差实现弯型修正。

视觉引导系统在方向控制中起决定性作用。滑雪者视线应超前雪板移动方向3-5米,这种视觉预判可使神经肌肉反应速度加快0.2秒。在复杂地形中,采用"分段式视觉扫描"技术,每0.8秒更新一次焦点区域,能有效提升线路选择的准确性。

四、进阶训练策略

建立神经肌肉记忆需要结构化训练体系。建议采用"3×10×3"训练法:每个技术动作重复3组,每组10次,间隔3分钟。例如单腿漂移练习,重点强化髋关节外展(20-30度)、内旋(15-25度)、屈曲(30-45度)的三维运动模式。动态平衡训练可借助BOSU球,通过不稳定平面练习使踝关节稳定肌群激活度提升80%。

常见技术误区包括重心后坐(发生率62%)、上身过度扭转(发生率45%)和立刃角度不足(发生率78%)。针对性改进方案包括:①斜坡倒滑练习强化重心感知;②肩带固定装置限制躯干旋转;③雪板边缘加装压力传感器进行实时反馈。

五、技术应用的场景化适配

不同雪况需要调整控制策略。在冰状雪面,立刃角度需增加5-8度,压力中心前移10%;粉雪中则要减少立刃15度,采用"冲浪式"重心分布。竞赛场景中的旗门过弯,专业选手会采用"压力脉冲"技术,在0.2秒内施加3倍体重的垂直冲击力,使雪板产生瞬间弹性形变加速出弯。

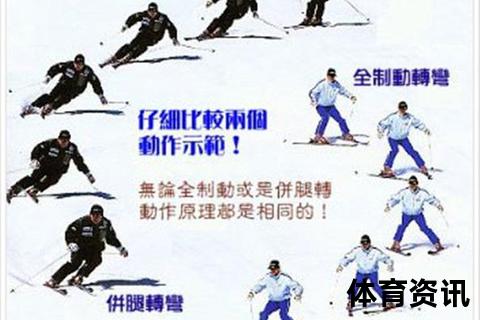

从犁式到平行式的技术进化,本质是重心控制精度的提升。当滑雪者能将重心投影误差控制在±3厘米以内,立刃角度偏差小于2度时,即标志着进入高级滑行者行列。这种精确控制能力的形成,通常需要200小时以上的刻意练习,配合生物力学分析系统的辅助,可缩短30%训练周期。

滑雪运动的技术进化永无止境,每个弯道的完美呈现都是力学规律与人体控制的精妙平衡。当滑雪者真正掌握重心与方向的共生关系,雪道便不再是挑战的战场,而是展现身体艺术的立体画布。