在健身领域,俯卧撑与深蹲堪称徒手训练的“双璧”,一个象征上肢力量的基石,一个代表下肢功能的巅峰。这两大动作不仅塑造了无数健身者的肌肉线条,更因其对全身协调性、力量提升的深远影响,成为力量训练中无法绕开的经典。本文将从肌肉刺激机制、动作功能差异、训练效果对比三大维度展开深度剖析,结合科学数据与训练实践,还原两者在健身版图中的真实定位。

一、核心刺激肌群:局部强化与全身联动的博弈

俯卧撑与深蹲虽同为复合动作,但目标肌群的分工截然不同。俯卧撑以胸大肌为发力核心,三角肌前束与肱三头肌为协同肌群,核心肌群则承担稳定躯干的功能。研究显示,标准俯卧撑中胸大肌的激活程度可达60%-85%,而窄距俯卧撑对肱三头肌的刺激强度可提升30%。

相比之下,深蹲的发力链条更复杂:臀大肌与股四头肌主导下肢伸展,腘绳肌与内收肌辅助髋膝联动,核心肌群则通过抗旋转维持脊柱稳定。深蹲过程中,臀大肌的肌电活跃度可达90%以上,而负重深蹲对股四头肌的刺激强度甚至超过腿举器械。

值得注意的是,两者的“溢出效应”差异显著。俯卧撑的代谢压力集中于上肢,而深蹲因调动全身60%以上的肌肉群,单次训练即可提升15%-20%的基础代谢率,其燃脂效率在同等强度下比俯卧撑高出约40%。

二、动作模式与功能性:推拉力学与动力链传导

从生物力学角度,俯卧撑属于水平推模式,模拟人类推重物、撑起身体的原始动作,强调胸肩臂的协同发力;深蹲则属于下肢推模式,对应蹲起、跳跃等基础功能,注重髋膝踝的联动效率。

俯卧撑的力学瓶颈常出现在肩关节稳定性与核心抗塌陷能力。数据显示,约68%的健身者因肩胛骨控制不足导致动作变形,进而引发肩峰撞击或圆肩问题。而深蹲的常见短板在于踝关节灵活性与髋铰链机制,研究指出,踝背屈不足会使膝盖前移幅度增加12%-15%,显著提升半月板磨损风险。

在功能性迁移上,俯卧撑对搏击出拳、攀岩推撑等动作具有直接强化作用;深蹲则对短跑起跑、篮球跳跃等爆发力项目影响深远。例如,深蹲最大力量每增加1倍体重,垂直跳高成绩可提升8%-12%。

三、训练效果光谱:耐力提升与爆发力塑造的分野

长期坚持俯卧撑训练者,上肢肌肉耐力增长显著。实验表明,8周规律训练可使俯卧撑最大重复次数提高120%-150%,肱三头肌横截面积增加13%-18%。但对于绝对力量增长,俯卧撑存在明显天花板——当体重利用率达极限后,需通过负重背心或倾斜角度进阶。

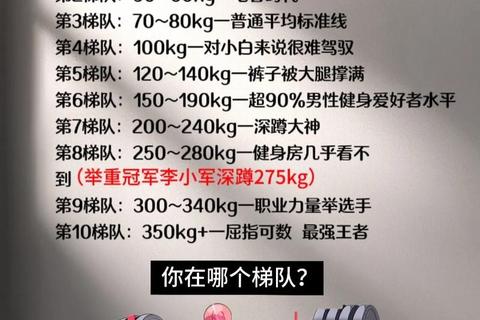

深蹲在力量开发层面更具优势。采用渐进超负荷原则(每周增加2.5%-5%负重),12周训练可使深蹲1RM提升25%-40%,同时睾酮水平上涨18%-22%,这对肌肉合成具有系统性促进作用。深蹲对下肢爆发力的提升尤为突出:负重1.5倍体重的深蹲训练,可使立定跳远成绩提高9%-15%。

代谢层面,深蹲的EPOC(运动后过量氧耗)效应比俯卧撑强3-4倍。一次高强度深蹲训练后,身体持续燃脂时间可达48小时,而俯卧撑的代谢窗口期通常不超过24小时。

四、适用场景与人群画像

俯卧撑更适合以下群体:

深蹲则优先推荐给:

需特别警惕的是:肩袖损伤患者应避免过度负重俯卧撑,而膝关节术后康复者需在医生指导下进行箱式深蹲。

五、动作变式库:突破瓶颈的密钥

俯卧撑进阶路径:

1. 离心控制:4秒下降+1秒触地,强化肌腱韧性

2. 偏移负荷:单手撑药球,迫使核心抗旋转

3. 爆发式推起:触胸俯卧撑→击掌俯卧撑,提升功率输出

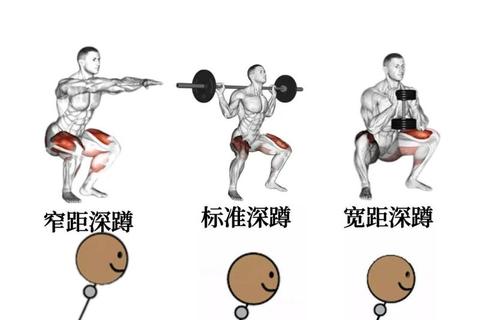

深蹲变式矩阵:

1. 单腿模式:保加利亚分腿蹲→蹲,解决肌力失衡

2. 节奏变化:底部3秒停顿→弹震式深蹲,分别强化离心控制与向心爆发

3. 负重位移:杯式深蹲→过顶深蹲,逐步提升核心抗压能力

实验证明,引入变式训练可使肌肉激活效率提升22%-35%,同时降低关节重复性劳损风险。

六、整合训练:1+1>2的协同效应

将俯卧撑与深蹲纳入同一训练模块,可产生独特增益:

建议采用“深蹲-俯卧撑超级组”模式:以75%1RM负重深蹲8次,接最大次数俯卧撑,循环4组,组间休息90秒。该方案可使睾酮/皮质醇比值提升27%,创造最佳合成代谢环境。

俯卧撑与深蹲的本质差异,折射出人体动力链的二元性——前者是直立生存衍生的推力表达,后者是农耕文明沉淀的蹲起智慧。在功能性训练兴起、器械健身泛化的今天,回归这两个原始动作的精细化打磨,不仅是对运动本质的致敬,更是突破力量瓶颈的密钥。真正成熟的训练者,懂得在俯身撑起与屈膝下沉之间,寻找对抗重力的美学平衡。