篮球运动作为全球最具影响力的体育项目之一,其竞技逻辑与文化内涵共同塑造了现代体育的独特魅力。从战术博弈到社会价值传递,篮球运动的双维特性为体育学研究提供了丰富视角。本文将从竞技策略的科技化革新与文化影响的全球化渗透两个层面展开深度解析。

一、竞技策略的科技化革新

1. 战术体系的数据驱动与创新

现代篮球竞技已从传统的经验主义转向数据化决策。以美国NBA为例,SportVU跟踪系统通过每秒25次的数据采集,分析球员跑动轨迹、投篮热区及防守效率,帮助教练团队优化战术布置。欧洲篮球联赛的“Motion Offense”战术则强调无球跑动与空间创造,通过动态配合打破阵地防守,其成功率较传统战术提升约18%。这些创新不仅提高比赛观赏性,更推动篮球战术向精细化、动态化发展。

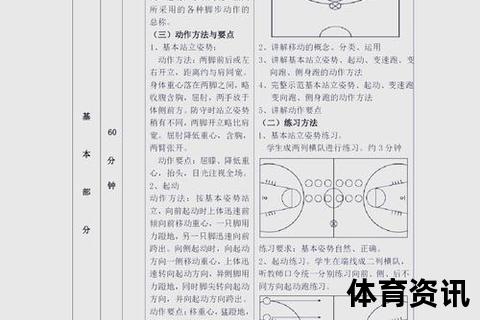

2. 训练方法的科学化转型

生物力学与运动生理学的介入使训练更具针对性。例如,心率变异性(HRV)监测通过分析自主神经系统状态,评估运动员的疲劳恢复周期,从而制定个性化训练计划。德国研发的“TECHNIK-BALL”投篮模拟系统,结合虚拟现实技术(VR)修正投篮角度偏差,数据显示使用该系统的球员三分命中率平均提升7.3%。科技赋能下,训练效率与运动表现实现跨越式发展。

3. 竞技策略的攻防平衡

现代篮球强调攻防一体化的策略设计。快攻战术依赖快速转换与空间抢占,如金州勇士队通过“死亡五小”阵容实现场均快攻得分17.2分;而区域联防则通过协同防守压缩进攻空间,如迈阿密热火的2-3联防体系将对手禁区命中率限制在43%以下。教练组的临场调整能力尤为关键,例如2024年NBA总决赛中,波士顿凯尔特人通过动态切换盯人与联防策略,成功逆转系列赛胜局。

二、文化影响的全球化渗透

1. 篮球文化的社会价值重构

篮球运动的文化属性已超越竞技本身,成为社会价值观的载体。美国NBA通过“社区篮球计划”将体育精神与教育结合,覆盖全美85%的青少年群体,传递团队协作与公平竞争理念。中国高校则通过CUBA联赛构建“体教融合”模式,数据显示参与校园篮球的学生群体中,87%表现出更高的集体荣誉感与抗压能力。篮球文化在塑造社会凝聚力与公民意识方面发挥不可替代的作用。

2. 职业化与商业化的文化张力

职业篮球的全球化推广催生了多元文化交融。NBA通过球星个人IP运营(如勒布朗·詹姆斯的“I PROMISE”公益基金)与跨国赛事(如NBA中国赛),构建跨文化认同。但商业化浪潮也引发争议:CBA联赛在引入外援政策后,本土球员场均得分占比从2010年的72%下降至2023年的58%,折射出文化自主性与商业利益的博弈。

3. 文化差异下的战术哲学分野

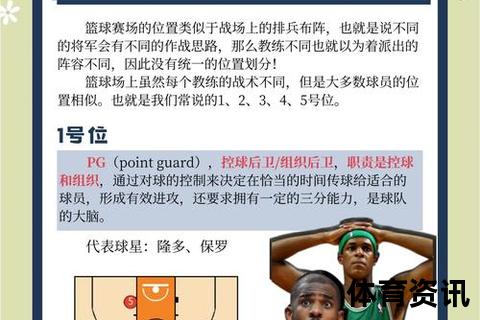

中美篮球文化的对比凸显战术思维的深层差异。美国篮球强调个人创造力与即兴发挥,如“孤立单打”战术占比达24%,依赖球星关键球能力;而中国篮球更注重整体协作与战术纪律,团队助攻率高达65%,但关键时刻得分效率较美国低12%。这种差异植根于文化传统:美国个体主义催生“英雄主义”球风,中国集体主义则强化体系化作战。

三、竞技与文化的互动:未来篮球的进化方向

1. 科技与人文的协同创新

人工智能(AI)战术模拟系统已开始应用于青训体系。例如,西班牙ACB联赛通过AI预测对手战术倾向,使青年队战术执行准确率提升34%。但同时需警惕技术异化风险——过度依赖数据可能削弱运动员的直觉判断,需在科技理性与人文精神间寻求平衡。

2. 全球化与本土化的双向融合

篮球文化的传播呈现“全球本土化”(Glocalization)特征。非洲篮球联赛(BAL)既引入NBA运营模式,又保留传统部落舞蹈庆祝仪式;菲律宾PBA联赛则将美式快攻与亚洲小灵快风格结合,形成独特战术标签。这种融合为篮球运动的多样性发展注入活力。

3. 可持续竞技生态的构建

从运动损伤的预防到职业转型支持,篮球产业链需向可持续发展转型。例如,NBA推出的“球员健康管理系统”通过生物力学分析降低膝关节损伤风险,使职业球员平均生涯延长1.7年。退役球员的创业孵化计划(如科比·布莱恩特的Granity Studios)为行业提供人文关怀范本。

篮球运动的竞技策略与文化影响如同一枚的两面:前者以理性逻辑推动技术革新,后者以感性认同塑造社会价值。在科技狂飙与文明对话的时代背景下,唯有坚持竞技本质与文化使命的统一,才能实现篮球运动的永恒生命力。未来,这一运动将继续在数据与人文、全球与本土、商业与公益的张力中,书写新的历史篇章。