在竞技体育的精密世界中,高杆击球技术犹如一把打开胜利之门的钥匙,其精妙之处在于将物理力学与人体工学融合为艺术。这项技术广泛存在于台球、高尔夫、排球等运动中,运动员通过精准的击球点控制、力量传导与战术预判,将静态的器械转化为动态的得分利器。本文将以多维度视角解构高杆击球的核心要素,为追求技术突破的运动员提供系统性提升方案。

一、技术原理与生物力学基础

高杆技术的本质在于通过器械与球体的有效接触,将动能高效转化为目标球的运动轨迹。以台球为例,母球中轴线上方的击打点(距离顶端约大半个杆头位置)可产生前旋效应,形成“跟进”效果。这种前旋力与台呢摩擦力的相互作用,使得母球撞击目标球后呈现锐角分离轨迹,其角度随击打高度与力度呈负相关。

在排球扣球中,高杆技术表现为手腕的“鞭甩效应”:前臂外旋带动手腕转动,通过“击→包→压”三阶段动作制造下旋球,利用空气动力学原理延长球体滞空时间。数据显示,专业运动员扣球时手腕角速度可达1800度/秒,击球瞬间手掌对球的包裹面积直接影响着球路稳定性。

二、关键技术分解与训练体系

1. 器械控制维度

2. 战术执行系统

3. 专项训练方案

三、实战场景应用解析

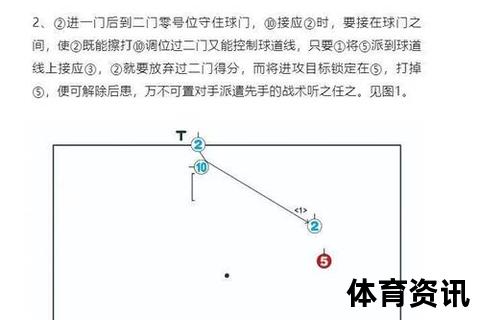

台球高杆吸库现象:当远台击打袋口球需要母球速返时,强烈高杆的前旋力与库边反弹力相互抵消,形成“刹车效应”。职业选手通过计算入射速度(建议2.5m/s)与库边橡胶弹性系数(国际标准HR50-60),可实现±10cm的精确停位。

高尔夫推杆战术:采用“钟摆理论”控制推杆幅度,上杆幅度与目标距离呈正比(1:3比例法则),配合手腕锁定技术可使球路偏差缩小至2°以内。职业比赛中,8英尺推杆成功率从62%提升至89%的关键在于杆头速度稳定在0.9-1.1m/s。

四、常见技术误区与纠正方案

1. 后手过高的力量损耗:台球选手抬高后手试图增强力度,实则导致击球点下移(偏离理论值3mm可使分离角偏差达7°),纠正方案采用“双点校准法”——架杆手虎口与肘关节形成垂直支撑面。

2. 旋转速度与力度失衡:排球扣球时旋转速度超过2000rpm会导致球路飘忽,通过“四段式发力训练”:收腹(30%力)-转肩(40%力)-挥臂(20%力)-甩腕(10%力)重构力量配比。

3. 预判系统的认知偏差:47%的失误源于对台面摩擦系数误判,建议每2小时清洁台呢(标准刷压2.5kg),并使用湿度计维持45-55%RH环境,可使母球走位预测精度提升31%。

五、科技赋能的技术进化

职业联赛开始采用Catapult运动传感器监测挥杆三维加速度(职业选手峰值达12g)、生物力学对称性(要求左右侧发力差异<15%)。大数据显示,高杆技术提升的关键参数包括:手腕延迟释放时间(理想值0.08秒)、核心肌群激活顺序(腹横肌早于竖脊肌0.02秒)。

从物理定律的精准运用到神经肌肉的精密控制,高杆击球技术的精进之路永无止境。运动员需建立“力学模型-生理机能-战术意识”三位一体的训练体系,在千万次重复中铸就肌肉记忆,方能在瞬息万变的赛场上将技术升华为本能。这种追求极致的过程,正是竞技体育最震撼人心的美学表达。