在乒乓球运动中,弧圈球技术因其强大的旋转与稳定的攻击性,成为现代竞技的核心得分手段。从高吊弧圈的强烈上旋到前冲弧圈的迅猛突袭,掌握正确的姿势与发力方法,是提升技术水平的必经之路。本文将系统拆解弧圈球的技术要点,助你从理论到实战实现质的飞跃。

一、弧圈球的技术分类与特点

弧圈球并非单一技术,而是根据旋转强度、弧线轨迹和击球时机分为三大主流类型:

1. 高吊弧圈球(加转弧圈)

特点:上旋强烈,第一弧线高且运行慢,第二弧线下坠快,常用于应对下旋球或制造节奏变化。

击球时机:下降前期,以摩擦为主,拍形前倾约70-80度。

2. 前冲弧圈球

特点:速度快、力量大,兼具旋转与冲击力,适合主动进攻。

击球时机:高点期或上升后期,拍形前倾40-50度,通过“打摩结合”增强穿透性。

3. 侧旋弧圈球

特点:弧线轨迹侧向偏移,落台后拐弯明显,常用于打乱对手节奏。

技术要点:摩擦球的侧部,手腕内扣或外展调整旋转方向。

二、正确姿势:从引拍到还原的完整链条

1. 引拍动作——蓄力的起点

站位:双脚开立略宽于肩,重心下沉,膝盖微屈。正手拉球时左脚稍前,反手则右脚略前。

腰部带动:以髋关节为轴,转腰带动手臂向后引拍,手臂自然弯曲,拍面根据来球调整前倾角度。

常见错误:引拍幅度不足或过度,导致力量储备不足或动作僵硬。

2. 挥拍击球——力量释放的核心

发力机制:

匀加速阶段:腿部蹬地启动,腰部匀速转动传递力量至肩、肘,大臂带动小臂向前上方挥动。

变加速阶段:触球瞬间,小臂突然内收,手腕固定,通过重心转移实现爆发力。

摩擦控制:

高吊弧圈以向上摩擦为主,前冲弧圈需向前撞击与摩擦结合,侧旋弧圈侧重侧向包裹。

3. 随挥与还原——稳定性的保障

击球后手臂顺势向前上方挥动,缓解惯性并保持平衡,随后快速收拍至预备姿势,重心回位。

三、发力细节:腰腿协同的黄金法则

1. 重心转移

蹬地转腰时,重心从右腿向左腿转移,力量传导呈“腿→腰→肩→臂”的链条式传递。

训练技巧:徒手模拟重心转移,体会腿部蹬伸与腰部转动的同步性。

2. 手腕与手指的微调

手腕需保持相对固定,避免随意抖动导致方向失控;直拍选手通过拇指与中指顶拍调整摩擦,横拍则依赖食指发力。

3. 小臂的“鞭打效应”

击球瞬间小臂加速内收,如同鞭梢抽击,增强旋转与速度。可通过多球训练强化肌肉记忆。

四、常见错误与纠正方法

1. 拉球下网或出界

原因:拍形前倾角度不当或击球时机错误。

纠正:高吊弧圈在下降期击球,前冲弧圈需迎前击打高点期;用发球机调整拍形角度。

2. 旋转不足或力量分散

原因:摩擦过薄或腰部发力不充分。

纠正:自抛自拉练习,体会“吃球”感;加强转腰幅度与腿部力量训练。

3. 动作僵硬或还原慢

原因:引拍过度或重心未及时回位。

纠正:靠墙挥拍限制引拍幅度;多球连续拉球强化还原意识。

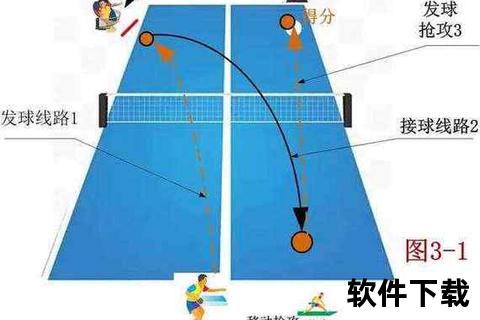

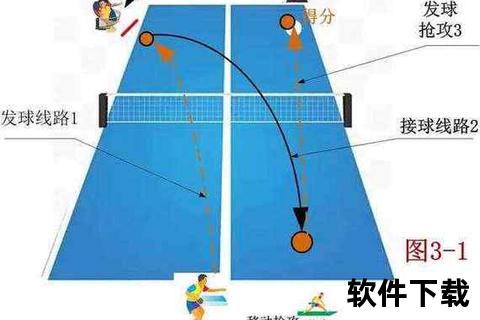

五、实战应用:技术与战术的结合

1. 线路选择:

正手拉直线压制对手反手,侧旋弧圈偷袭空档,高吊弧圈过渡后衔接前冲。

2. 节奏控制:

通过旋转强弱与弧线高低变化,打乱对手防守节奏,例如高吊接前冲的“轻重组合”。

3. 应对策略:

对手拉侧旋弧圈时,调整站位预判偏移轨迹,采用快带或推挤技术反制。

互动问答:你的弧圈球技术卡在哪一关?

问题1:拉前冲弧圈时总感觉力量不足,如何提升?

→ 建议:检查重心转移是否完整,加强腿部蹬伸与腰部爆发力训练。

问题2:反手弧圈球稳定性差,如何改进?

→ 建议:缩小引拍幅度,以肘为支点,强化前臂内收与手腕固定。

从练习到精通的进阶之路

弧圈球技术的掌握需循序渐进:从徒手挥拍建立动作框架,到多球训练强化肌肉记忆,再到实战中灵活运用。每一次击球都是力量与旋转的精确计算,每一次失误亦是进步的契机。即刻拿起球拍,在汗水中见证弧圈球的蜕变!

(本文综合自乒乓球技术权威解析,实战经验与训练方法均有据可循。)

相关文章:

接高吊弧圈球技巧_站位调整与击球时机的实战应对2025-04-17 01:00:02

文章已关闭评论!