在中国体育版图的宏大叙事中,江苏与山东的较量始终是充满张力的双城记。从经济活力到地理禀赋,从文化底蕴到足球发展,两省以各自的优势构建起独特的竞技生态,又在相互映照中折射出中国体育发展的多元路径。这场跨越江河与海洋的对话,既是对区域综合实力的检阅,也为中国体育的未来提供了深刻的启示。

一、经济活力:产业支撑与资源禀赋的博弈

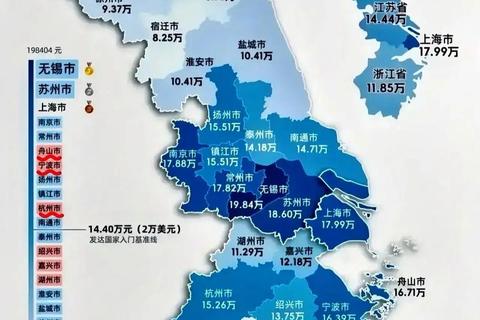

江苏与山东的经济结构差异深刻影响着两地的体育发展格局。江苏依托 长江经济带 的区位优势,2023年全省GDP达12.9万亿元(人民币,下同),人均GDP突破15万元。其制造业集群优势为体育产业提供了坚实基础,例如苏州的体育器材制造占全国市场份额的18%,南京、无锡等地的高新技术园区更孵化出智能穿戴设备等新兴赛道。

山东则以 “海陆统筹” 战略见长,2023年GDP达9.2万亿元,青岛、烟台等沿海城市贡献了全省60%的体育产业产值。作为传统工业大省,山东将石化、钢铁等产业资源转化为体育场馆建设优势,济南奥体中心、青岛国信体育馆等标志性场馆均达到国际赛事标准。但值得注意的是,江苏在 人均体育消费支出(2860元/年)上领先山东(2340元/年),反映出经济高质量发展对民众体育参与度的深层驱动。

二、地理优势:江河文明与海洋文明的竞技场

地理禀赋的差异塑造了两地截然不同的体育基因。江苏的 水网密布 催生了龙舟、赛艇等水上运动的繁荣,省内13个地级市均建有水上运动中心,2024年常州举办的国际龙舟邀请赛吸引了32国选手参赛。而 长江航运优势 更让南京、苏州成为国际体育赛事的重要中转枢纽,2023年通过长江航道运输的体育器材总量达120万吨。

山东的 3345公里海岸线 则孕育了帆船、铁人三项等海洋特色项目。青岛奥帆中心年均承办国际级赛事超15场,威海“千里山海自驾路”将体育旅游与地理景观深度融合。但连云港作为江苏唯一深水港,其年吞吐量(3.2亿吨)虽不及青岛港(6.7亿吨),却通过 “陆海联动” 战略打造出独特的体育物流通道,2023年经此出口的健身器材占全国总量的23%。

三、文化底蕴:儒家传统与吴越智慧的碰撞

文化基因深刻影响着两地的体育精神内核。山东作为 孔孟故里,将“仁义礼智信”融入竞技体育,济南泰山足球俱乐部的青训体系强调“先做人后踢球”,其U15梯队文化课达标率连续五年保持100%。曲阜师范大学建立的 体育儒学研究院,更开创了传统哲学与现代运动科学融合的先河。

江苏则以 “精致务实” 的吴文化为底色,南京体育学院首创“体教融合3.0”模式,将六朝古都的历史沉淀转化为体育人才培养的创新路径。苏州评弹艺术与足球解说结合的实验项目、无锡物联网技术在运动员状态监测中的应用,展现出传统文化与科技创新的有机融合。这种文化差异在球迷文化中尤为显著:山东球迷以 “忠橙” 为标志,主场场均上座率(3.8万人)位居中超榜首;江苏球迷则擅长用诗词创作助威口号,形成独特的文化景观。

四、足球发展:职业化进程与青训体系的镜像对照

两省的足球发展轨迹堪称中国职业体育的典型样本。山东泰山队作为 “北派足球” 代表,凭借稳定的青训输出(鲁能足校年均培养职业球员50人)和市场化运营,2023赛季实现中超、足协杯双冠王。其“本土化+国际化”战略成效显著,外援费莱尼离队后,俱乐部通过股权改革引入青岛港等国企资本,构建起可持续发展的商业模式。

江苏足球则在经历 “过山车式” 震荡后探索新路。苏宁时代的夺冠与猝然解散(2021年)暴露出资本依赖的风险,但省足协随后推出的 “新青训计划” 颇具亮点:建立13个市级青训中心,与德国、荷兰足协合作建立人才交换机制,2023年U17梯队在全国锦标赛夺冠,涌现出5名国少队球员。这种从“金元足球”向“体系足球”的转型,为中国职业体育改革提供了宝贵镜鉴。

五、未来展望:协同发展与特色路径的辩证统一

面对“十四五”体育强国建设目标,两省展现出不同的战略选择。山东着力打造 “半岛体育经济圈”,计划投资200亿元建设青岛-烟台-威海海洋运动产业带,同时通过济南黄河体育中心等项目深化黄河流域协作。江苏则聚焦 “长三角体育一体化”,推动上海、南京、杭州三地赛事资源共享,苏锡常都市圈更将电子竞技纳入区域重点发展产业。

值得关注的是,两省在 体旅融合 领域的竞争与合作:山东“泰山登山节”年吸引参赛者超30万人,带动消费45亿元;江苏“环太湖自行车赛”通过串联周庄、同里等古镇,开创文化体验型赛事新模式。这种差异化发展路径,正重新定义中国区域体育经济的竞争格局。

在这场跨越地理与文化的竞技长跑中,江苏与山东的较量早已超越简单的胜负之争。当山东球迷高唱《忠橙之歌》响彻奥体,当江苏青训少年在荷兰集训基地加练射门,两省用各自的方式诠释着体育精神的真谛。或许正如孔孟智慧所言:“君子和而不同”,这场江河与海洋的对话,终将在竞技体育的熔炉中淬炼出中国体育发展的黄金法则。