体育选课是大学生活中一门独特的“必修课”,既要满足学分要求,又要兼顾个人兴趣与身体健康。如何在众多课程中找到适合自己的方向,并通过科学策略提升成绩?本文将结合选课逻辑与实战经验,为学生提供一份兼具实用性与专业性的指南。

一、选课策略:从规则到资源的系统规划

大学体育课程体系通常分为常规体育课与保健体育课两类,前者以运动专项为核心,后者面向身体条件受限的学生(需医疗证明)。选课时需优先关注三个维度:

1. 课程强度与考核结构:例如瑜伽、太极拳等课程以柔韧性训练为主,技能考核占比约60%,而篮球、足球等对抗性项目需投入更多体能训练,且团队配合要求较高。

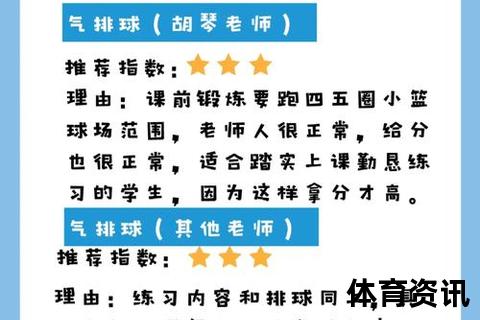

2. 教师风格与评分偏好:部分教师注重出勤率与进步幅度(如健美操课程),而专项球类教师可能更关注技术动作规范性。可参考校内论坛或学长经验,选择评分透明度高的教师。

3. 时间与场地适配性:水上项目(游泳、皮划艇)需预留更衣时间,建议避免与实验课等高强度课程相邻;羽毛球、乒乓球等室内项目受天气影响小,适合紧凑课表安排。

选课技巧示例:

二、易通过课程推荐:低强度与高容错率的选择

根据多所高校课程数据分析(见表1),以下五类课程通过率普遍高于平均水平:

| 课程类型 | 核心优势 | 适合人群 | 风险提示 |

|-|--|--|-|

| 瑜伽/普拉提 | 注重动作完成度而非难度,考勤占比高 | 柔韧性较好、偏好静态训练 | 需基础平衡能力 |

| 太极拳 | 评分标准清晰(套路连贯性+呼吸配合) | 协调性中等、追求稳定性 | 初期记忆动作周期较长 |

| 羽毛球 | 双打考核降低个人失误影响 | 反应敏捷、擅长策略对抗 | 需自备球拍与运动鞋 |

| 健身健美 | 以阶段性体测数据进步幅度为评分依据 | 体能基础弱但自律性强 | 需定期记录训练日志 |

| 体育舞蹈 | 团队合作加分项占比高达20% | 节奏感强、乐于社交 | 需协调同伴练习时间 |

数据来源:南京医科大学、中央财经大学等高校体育部公开文件

值得注意的是,保健体育课虽理论考核占比70%,但最高成绩限制为60分,仅建议符合医学条件的学生选择。

三、高分技巧:从训练方法到考试策略

获得体育课程A级评价需构建“三维能力模型”(见图1):

![三维能力模型:技能掌握度(40%)+过程进步值(30%)+考试策略(30%)]

1. 技能提升的科学路径

2. 过程管理的精细控制

3. 考试阶段的战术布局

四、特殊场景应对指南

1. 重修规划:挂科学生可选择“课程替代”(如用保健体育替代常规体育),但成绩单会标注重修记录。建议优先重修原课程,避免影响评奖。

2. 跨学期连贯性:选定专项(如篮球)后需连续修读两个学期,中途更换项目可能导致技能衔接困难。

3. 赛事加分机会:部分高校将校级体育比赛获奖(前八名)折算为课程加分(最高+10分),可针对性参与低门槛赛事(如跳绳挑战赛)。

五、常见认知误区澄清

事实:瑜伽等课程A级率仅38%,低于羽毛球课程的45%,教师评分标准差异比课程类型影响更大。

数据:涉及运动生理学(如无氧代谢机制)与损伤处理(RICE原则)的论述题占比30%,需系统复习。

规则:持续一学期以上的伤病必须转入保健体育课,隐瞒病情参加常规课程将承担安全责任。

通过系统性选课策略与精细化训练管理,体育课程完全可能成为GPA提升的“加速器”。关键在于将运动规律与学术规则有机结合,在保障身体健康的前提下,实现知识获取与成绩突破的双重价值。