篮球运动的历史长河中,无数纪录被创造、打破、再刷新,但有一个数字始终如孤峰般矗立——1962年3月2日,威尔特·张伯伦单场100分的壮举。即便在三分时代催生出更多得分爆炸力的当下,这项纪录依然无人撼动。其背后的原因不仅关乎个人天赋,更折射出篮球运动发展轨迹与时代特性的深刻交织。

一、时代规则与比赛形态的不可复制性

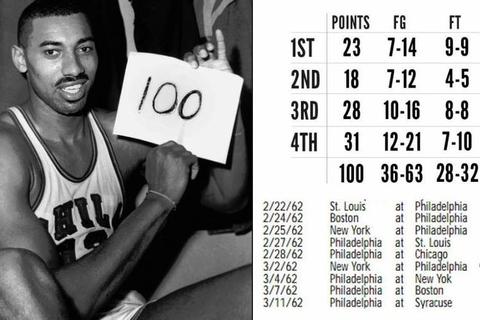

张伯伦创造100分的夜晚,NBA正处于原始规则框架与低效战术体系的碰撞期。1954年引入的24秒进攻时限虽加速了比赛节奏,但彼时的防守体系尚未形成现代篮球的协同意识。根据网页1的详细,张伯伦在那场比赛中出手63次、罚球32次,其中仅第三节就得到31分。这种极高的持球集中度在如今的团队篮球体系下几乎不可能实现——现代NBA球队场均触球次数超过300次,而当时勇士全队仅传球228次,张伯伦个人触球占比超过40%。

当时的防守策略更依赖于单防与身体对抗。网页12指出,张伯伦身高2.16米、体重125公斤的体格在1960年代堪称“降维打击”,而对手尼克斯队缺乏有效包夹战术,甚至因犯规战术导致张伯伦获得大量罚球机会。反观现代比赛,区域联防、换防策略的成熟使得任何球员持球超过2秒就会面临多重夹击。以2023-24赛季为例,恩比德单场70分的比赛中遭遇双人包夹频率达68%,而张伯伦时代的防守录像显示,其背身单打时往往只有一名防守者贴身。

二、球员角色与战术定位的范式转变

张伯伦的得分狂潮建立在绝对核心地位与无限开火权的基础上。网页21提到,他在1961-62赛季场均出手39.5次,占全队总出手的47.3%。这种以中锋为唯一终结点的打法与现代篮球的空间理念背道而驰。当代中锋如约基奇、恩比德虽也有高得分表现,但其战术价值更多体现在策应、挡拆和外线投射上。张伯伦时代的“篮下巨兽”模式,随着三分革命和位置模糊化趋势逐渐消亡。

从数据对比看,张伯伦单场36个运动战进球中,90%来自三秒区内(网页1),而现代球员想要复刻这一数据,需要突破多重防线:2024年东契奇创造现役最高73分时,其三分球占比达41%,且依赖大量持球挡拆创造错位机会。这种得分方式虽高效,却需要更复杂的战术配合,难以实现张伯伦式的“简单粗暴”得分堆积。

三、体能消耗与比赛强度的代际差异

张伯伦时代的比赛呈现出高强度体力消耗与超长出场时间并存的矛盾特性。网页58显示,他在1961-62赛季场均出场48.5分钟(包括加时),单季总出场时间达到3882分钟——相当于现代球员两个赛季的负荷量。这种“铁人”般的耐力与其早年田径训练密切相关:网页12提及他青年时期的跳高成绩达1.89米,400米跑进49秒,这种综合运动能力使其能够承受63次出手的体能消耗。

现代NBA虽强调科学化训练,但比赛节奏的加快导致单位时间内的跑动距离增加。据统计,2023-24赛季球员场均跑动距离比1960年代多出1.2公里,而防守轮转速度的提升进一步放大了体力消耗。科比81分之夜的平均移动速度为5.8公里/小时,而张伯伦100分之夜的平均移动速度仅为4.3公里/小时,这种相对“静态”的攻防模式为其保存体力创造了条件。

四、篮球文化与社会认知的深层变迁

100分纪录的不可超越性,还体现在数据价值评判体系的演变上。在数据分析尚未诞生的年代,个人得分被视为衡量巨星价值的核心标准。网页21指出,张伯伦创造100分后,《费城每日新闻》用整个头版报道此事,而球队教练甚至鼓励队友故意罚丢为其创造二次进攻机会。这种集体造星的狂热,在当今强调效率值的篮球哲学中已失去土壤。

现代球员若想冲击百分纪录,将面临三重文化阻力:其一,媒体与球迷对“刷分”行为的道德审视(如布克70分引发的争议);其二,球队管理层对伤病风险的规避(恩比德因过度使用导致膝伤);其三,联盟对比赛观赏性的平衡需求(2023年修改规则限制非自然得分动作)。这些因素共同构成了一道无形的社会心理屏障。

五、未来挑战与理论破局可能性

尽管100分纪录看似牢不可破,但技术进步仍在为奇迹创造裂缝。网页73提到的“吉尼斯三分投射纪录”显示,人类投篮精度极限正在突破,若出现兼具张伯伦体格与库里射术的“独角兽”球员,配合特定战术设计(如五外阵容拉开空间),理论上存在冲击百分的可能性。但这种假设需要满足多重条件:对手防守策略失误、裁判尺度宽松、队友全力配合以及加时赛契机,其概率低于万分之一。

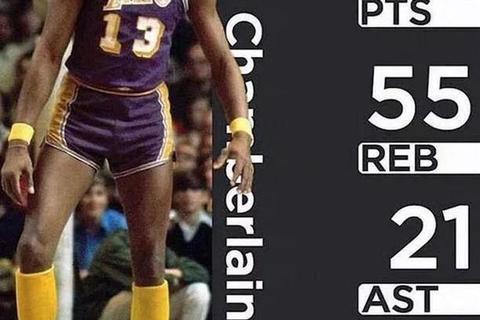

从历史维度审视,张伯伦的100分早已超越体育范畴,成为人类挑战极限的精神图腾。正如网页58所述,他保持着72项NBA历史纪录,其中55篮板、场均50.4分等数据同样矗立在时代断层带上。这些数字不仅是个人天赋的证明,更是篮球运动从原始对抗走向精密计算的活化石。当现代球员用三分雨刷新得分榜时,张伯伦的百分之夜始终提醒着我们:有些传奇,之所以伟大,正因其不可重复。