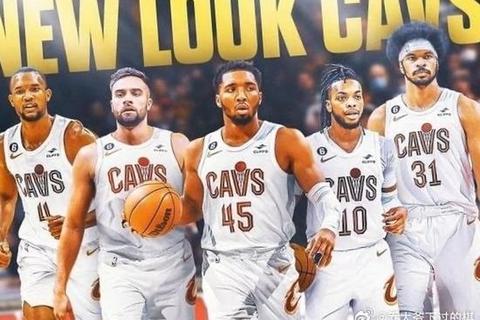

在NBA东部联盟的版图中,克利夫兰骑士与波士顿凯尔特人的对决始终是战术哲学与竞技精神的激烈碰撞。2025年东部半决赛中,这两支球队以截然不同的风格展开较量——骑士以铁血防守筑起铜墙铁壁,凯尔特人则以三分狂潮掀起进攻风暴。这场系列赛不仅是胜负之争,更是篮球战术演进的缩影。

一、历史交锋:宿敌的战术迭代

自2010年代起,骑士与凯尔特人便因詹姆斯时代的恩怨成为东部焦点。2024年季后赛中,凯尔特人以4-1淘汰骑士,塔图姆场均28.7分、布朗23.4分的表现奠定胜局。但2025年的骑士已非昔日之师:新帅阿特金斯打造的体系下,球队以48胜10负的战绩登顶东部,防守效率高居联盟第四(109.5),而凯尔特人则以三分占比45.7%(联盟第一)延续魔球理论。

两队在常规赛的三次交手更显戏剧性:骑士凭借米切尔末节3.2分的“关键先生”表现险胜,而凯尔特人则以单场63次三分出手的极端策略完成复仇。这种此消彼长的竞争,为半决赛埋下伏笔。

二、球队风格:冰与火的极致对抗

骑士:铁血防守的现代诠释

克利夫兰的防守体系建立在内线双塔的威慑力之上。埃文·莫布利以40%的三分命中率提供空间支持,贾勒特·阿伦则以场均17篮板(联盟第三)构筑禁区屏障。数据显示,对手在骑士防守下的有效命中率仅为52.3%,禁区得分被压制至47.4分(联盟第九低)。更关键的是,骑士通过无限换防制造对手15.2%的失误率,这一数据高居联盟榜首。

例如,在系列赛G4中,骑士通过错位防守迫使塔图姆首节9投仅3中,并通过包夹限制其传球路线,导致凯尔特人首节出现5次失误。

凯尔特人:三分革命的极端实践

波士顿将魔球理论推向新高度:2024-25赛季场均三分出手48次(历史第一),占总出手的53.2%。塔图姆与布朗的双探花组合场均贡献7.2记三分,而霍勒迪、怀特等角色球员的三分命中率均超过37%。这种策略的代价同样明显——当三分命中率低于30%时,凯尔特人胜率骤降至42%。

系列赛G4的转折点印证了这一点:凯尔特人在第三节三分10投6中拉开分差,但末节11投2中的低迷险些被骑士逆转。

三、关键球员:胜负天平上的砝码

多诺万·米切尔(骑士)

作为骑士的战术核心,米切尔场均28分、7篮板的数据看似常规,但其“关键时刻得分”(Clutch Time Points)达到联盟第一的3.2分。G4中,他在末节独得12分,包括一记面对塔图姆的2+1上篮,将分差迫近至3分。过度依赖单打的隐患依然存在——当米切尔被包夹时,骑士的进攻效率下降14%。

杰森·塔图姆(凯尔特人)

塔图姆在本系列赛中展现了MVP级统治力:G4砍下33分11篮板5助攻的全面数据,首节16分的高效表现更直接打乱骑士防守部署。他的无差别单打能力(场均7.1次单打得分)是破解骑士换防体系的关键。但面对骑士的包夹策略,其助攻失误比从2.8降至1.9,暴露了处理球的短板。

X因素:角色球员的胜负手

骑士的斯特鲁斯在G4三分5投全中,成为奇兵;而凯尔特人的霍勒迪则以16分7篮板5助攻的全面表现填补了布朗的低迷。这些角色球员的发挥往往决定僵局走向。

四、战术博弈:空间与对抗的微观战争

骑士的错位攻防

阿特金斯教练采用“动态挡拆”策略:利用莫布利的外弹能力将凯尔特人中锋调离禁区,为加兰和米切尔创造突破通道。数据显示,骑士通过挡拆后的内线空切得分(场均17.8分)位列联盟第一。G4中,加兰的7次助攻中有5次来自挡拆后的分球,直接打穿凯尔特人防线。

凯尔特人的空间压迫

马祖拉的战术手册上写着“三分优先”:通过塔图姆的持球吸引包夹,迅速分球至底角射手。凯尔特人场均通过二次传球(Secondary Assist)创造12.3分,这一数据联盟第三。但过度依赖外线的风险在G4末节显现——当骑士收缩防线时,凯尔特人连续4次三分打铁,导致分差被缩小至2分。

五、系列赛展望:策略调整与心理博弈

1. 骑士的破局之道

2. 凯尔特人的胜负手

3. 心理层面的较量

骑士需要克服“关键战恐惧症”——过去三年季后赛生死战胜率仅为33%;而凯尔特人则需证明三分策略在高压下的可持续性。

篮球哲学的时代答卷

骑士与凯尔特人的对决,本质上是篮球发展路径的选择题:是依靠传统防守与内线优势稳扎稳打,还是拥抱三分革命追求效率至上?2025年的东部半决赛,或许将成为未来十年战术演进的预演。无论结果如何,这场铁与火的较量都已载入NBA的战术史册。