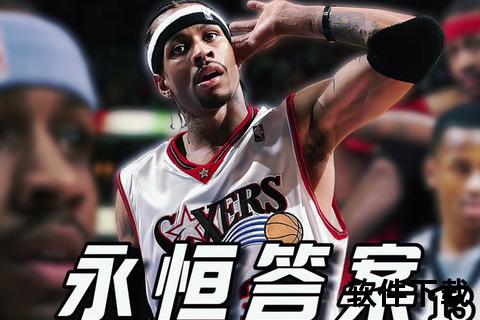

在篮球世界的璀璨星河中,阿伦·艾弗森的名字曾如流星般划破天际,却在与中国市场的交汇中留下未解谜团。这位曾以“永不妥协”精神征服全球球迷的传奇球星,为何始终未能真正踏上中国职业篮球的赛场?答案隐藏于商业逻辑、竞技现实与个人信念的三角博弈中。

一、商业诉求的鸿沟:当“天价薪资”遇上市场理性

艾弗森与中国职业联赛的接触始于2010年前后,彼时CBA正掀起引进NBA过气球星的风潮。据多方报道,其经纪人团队最初开出了150万美元年薪的报价,这一数字远超当时CBA外援的平均薪资水平(约50万-80万美元)。即便后期价格降至“100万美元以内”,仍让俱乐部望而却步。这一矛盾背后是两种逻辑的碰撞:

![艾弗森2012年中国行比赛画面]

(建议插入多媒体:艾弗森2012年商业赛视频片段,展现其技术动作与体能状态)

二、竞技状态的质疑:从“答案”到“疑问”

艾弗森的竞技状态始终是横亘在中方俱乐部前的核心障碍。尽管其团队宣称“经过3个月严格训练,身体状态出色”,但多重证据显示疑虑并非空穴来风:

1. 体能危机

2010年土耳其联赛的7场数据(场均14.3分)与训练表现,暴露其爆发力与续航力的衰退。一位欧洲球探报告指出:“他的横向移动速度比巅峰期下降40%,无法适应高强度防守。”

2. 职业习惯隐患

中国行期间被多次拍到“赛后彻夜泡吧”“拒绝系统训练”,这种美式球员的生活方式与CBA强调纪律性的环境产生冲突。有俱乐部高管坦言:“我们需要的是战士,不是游客。”

3. 技术适配难题

CBA对外援的要求更偏向内线得分手或全能型后卫,而艾弗森1.83米的身高、依赖突破的打法在缺乏防守三秒规则的联赛中劣势明显。正如教练李春江曾评价:“他的打法像,但我们需要重炮。”

三、职业信念的坚守:商业浪潮中的尊严博弈

在薪资与状态争议的背后,更深层矛盾源于艾弗森对职业球员身份的自我定义。这种“不妥协”既成就了他的传奇,也成为融入中国篮球生态的阻碍。

① 合同精神的执念

2015年“拒赛风波”最具代表性。当主办方以“每分钟1万美元”加价要求其上场时,艾弗森坚持“原始合同未规定参赛义务”,即便面对警方介入仍不为所动。这种对契约精神的坚守,却被舆论误解为“耍大牌”。

② 球星尊严的底线

在试图加盟CBA的过程中,艾弗森始终拒绝试训,坚持“要么相信我,要么放弃我”。这与CBA俱乐部“先验货后签约”的行规直接冲突。正如山西队经理所言:“我们需要看到他在中国球场上的实际价值,而不仅是回忆滤镜。”

③ 文化认知的错位

艾弗森团队将中国行视为“商业巡演”,而中国球迷期待的是“精神偶像”。当他在杭州活动中因VIP通道占用电梯引发众怒,或在签名环节潦草应付时,这种认知落差被无限放大。

四、历史的回响:当商业逻辑遇见篮球本质

艾弗森的“中国之谜”本质上是职业体育全球化进程中价值体系碰撞的缩影。据锐步终身合同条款,他55岁后可领取3200万美元信托基金,经济压力并非主因。更深层的矛盾在于:

![艾弗森与中国球迷互动]

(建议插入多媒体:艾弗森签名会现场照片,展现其与球迷的复杂互动)

互动讨论区

> 你认为艾弗森未能登陆CBA的主因是?

未竟之旅的启示

艾弗森的中国故事,犹如一面棱镜折射出职业体育的复杂光谱。当我们在社交媒体上刷到艾弗森永远没变的热搜时,或许该以更立体的视角理解这种“不变”——它既是商业世界里的固执,也是篮球信仰中的纯粹。对于中国篮球而言,如何在引进传奇与培育本土之间找到平衡点,或许比追问“答案”更重要。