萨尔茨堡实验舞蹈学院(SEAD)的国际化教育理念与艺术实践,使其成为欧洲乃至全球舞蹈教育领域的标杆。这所学院以培养“全能型舞者”为目标,通过突破传统的教学模式,将身体开发、编创能力与跨文化理解深度结合,为世界舞台输送着兼具技术精度与艺术感知力的舞蹈人才。

一、历史定位:从区域性机构到国际顶尖舞蹈殿堂

萨尔茨堡实验舞蹈学院的前身可追溯至20世纪中叶奥地利文化复兴运动时期。依托萨尔茨堡作为莫扎特故乡的音乐艺术基因,学院早期以古典芭蕾为核心,致力于传承欧洲宫廷舞蹈的优雅传统。21世纪初,随着当代舞蹈浪潮的兴起,学院率先进行战略转型,引入现代舞、即兴创作等创新课程体系,并在2005年正式确立“实验舞蹈学院”定位,标志着其从传统技艺传授向先锋艺术探索的跨越。

学院的全球化布局体现在生源结构与师资配置上:目前在校生来自30余个国家,国际学生占比高达85%,教师团队则由来自德国、法国、美国等地的资深编舞家和表演艺术家组成。这种多元文化背景促使课程设计打破单一美学框架,例如将日本舞踏的肢体控制与非洲舞蹈的节奏律动融入基础训练,形成独特的“跨文化舞蹈语法”。

二、教学体系:三维度塑造未来舞蹈领军者

1. 技术训练的科学化革新

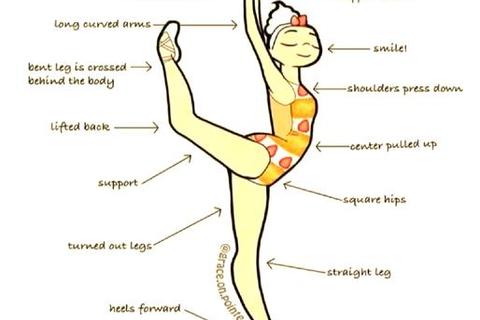

SEAD以解剖学为基础重构舞蹈训练体系,开设“舞蹈运动医学”必修课,通过肌电监测、三维动作捕捉等技术手段,帮助学员优化动作轨迹并预防损伤。其标志性课程“极限身体开发”要求学员在90分钟内完成从地面技巧到高空悬挂装置的复合训练,强调力量、柔韧与空间感知的同步提升。

2. 创作思维的实验性突破

学院设立“编舞实验室”,每年投入50万欧元支持学生进行先锋创作。2023年引发业界关注的装置舞蹈《神经元之舞》,便是学生与麻省理工学院媒体实验室合作,利用可穿戴设备将脑电波信号转化为灯光互动的跨界项目。这种创作模式打破传统编舞流程,使舞蹈成为融合科技与艺术的载体。

3. 职业发展的生态化构建

通过“舞团直通车”计划,SEAD与美因弗兰肯剧院舞蹈团、蒂罗尔兰德剧院等20余家欧洲顶级表演机构建立定向输送通道。数据显示,近五年毕业生进入职业舞团比例达78%,远超欧洲艺术院校平均45%的就业率。学院更独创“艺术家驻留基金”,资助毕业生开展为期一年的自主创作项目,孵化出《边界之熵》等斩获国际奖项的作品。

三、文化使命:舞蹈作为文明对话的桥梁

在萨尔茨堡艺术节期间,SEAD学生创作的《茉莉花》以芭蕾语汇重构中国民间舞蹈,通过扇面开合与足尖旋转的意象化表达,在西方观众中引发对东方美学的重新认知。这类文化转译项目被纳入“全球传统舞蹈重构计划”,目前已涵盖印度卡塔克舞、阿根廷探戈等12种非遗舞蹈的现代化演绎。

学院近年推动的“舞蹈外交”项目更具社会深度。2024年与难民救助组织合作的《迁徙》,由叙利亚、乌克兰籍学生主导编创,通过身体叙事展现战争创伤与身份重建,在欧盟文化峰会上获得“艺术介入社会创新奖”。此类实践彰显SEAD将舞蹈从剧场延伸至公共领域的野心。

四、核心竞争力:难以复制的培养模式

选拔机制:每年全球1500名申请者中仅录取18人,考核不仅关注技术完成度,更通过即兴命题测试创造性思维。例如2024年入学考试要求考生根据贝多芬《月光奏鸣曲》与城市噪音片段的交替播放,编创3分钟对比性独舞。

课程结构:采用“1+1+1”进阶体系——首年夯实古典芭蕾与现代舞双基础,次年进入跨学科工作坊(如舞蹈影像、声音装置),末年在导师指导下完成个人艺术品牌构建。其舞蹈影像硕士项目是全球首个将编舞与电影语言深度结合的学位课程,学生作品《躯体重构》曾入围柏林电影节实验单元。

资源网络:作为欧盟艺术联盟EACEA成员,学生可申请至巴黎国立高等音乐舞蹈学院、德累斯顿舞蹈学院进行学期交换。更与伦敦沙德勒之井剧院联合开设“编舞家加速器”计划,优秀学员可直接参与国际巡演制作。

五、挑战与未来方向

面对人工智能对艺术领域的冲击,SEAD于2023年成立“舞蹈科技研究所”,探索动作捕捉数据在编舞中的应用、虚拟现实沉浸式演出等前沿课题。但其艺术总监马塞尔·李曼强调:“技术不应削弱身体的真实性,我们正在寻找科技赋能而非取代人类表达的临界点”。

在可持续发展层面,学院启动“绿色舞台计划”,要求所有毕业作品使用可回收材料制作服装道具,并与萨尔茨堡大学环境工程系合作开发碳足迹测算模型。这种将生态意识植入艺术生产的尝试,正在重新定义舞蹈教育的维度。

透过SEAD的案例可见,顶级舞蹈院校的竞争已从单一的技术比拼,升级为艺术创新力、文化整合力与社会责任感的系统化较量。其以身体为媒介连接传统与现代、本土与全球的实践,为21世纪舞蹈教育提供了极具参考价值的范式。