在竞技体育领域,一次看似简单的喝水行为背后,隐藏着复杂的生理机制与科学策略。从马拉松选手在补给站精准捏瓶口的动作,到足球运动员中场休息时小口啜饮的细节,每一次饮水的时机、成分和剂量都可能成为影响运动表现的关键变量。这种微观层面的决策,实则是人体水合状态、能量代谢与运动效能的精密博弈。

一、水合状态:运动表现的隐形推手

水作为人体占比最高的成分,既是细胞代谢的介质,也是体温调节的核心载体。运动过程中,每流失1%体重的体液,心输出量将下降5%-7%,肌肉功率输出减少2%-3%。东京奥运会马拉松赛事中,高达28.3%的男性选手因高温脱水未能完赛的案例,直观展现了水合失衡对竞技状态的毁灭性打击。

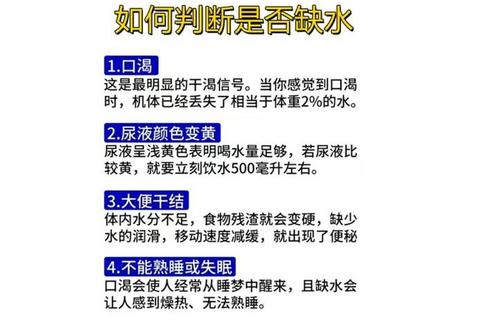

人体脱水会引发连锁生理反应:血容量下降导致心脏每搏输出量减少,皮肤血流受限削弱散热能力,中枢体温每升高1°C,基础代谢率增加13%。这种恶性循环不仅造成肌肉痉挛和疲劳感加剧,更会通过血脑屏障影响决策能力——研究显示,2%体重的脱水可使认知反应速度降低10%。

二、科学饮水的关键指标体系

1. 体重波动监测

运动前后体重差值是最直观的补水依据。美国运动医学学会建议,每减轻1公斤体重需补充1.5升液体,该比例在高温环境中需上调至1.8-2.0升。职业足球运动员通过赛前赛后称重发现,90分钟比赛平均流失2.3公斤体液,这要求他们在48小时内分阶段补充3.5-4升电解质溶液。

2. 尿液生物标记

尿液颜色指数(Urine Color Chart)是评估水合状态的金标准。淡柠檬色(1-3级)代表理想状态,而琥珀色(4级以上)提示需立即补水。马拉松精英选手的尿液比重通常控制在1.005-1.015g/ml之间,该指标每上升0.001g/ml,运动耐力下降1.2%。

3. 电解质动态平衡

汗液中含有0.5-2.3g/L的钠、0.15-0.5g/L的钾,以及微量镁、钙。国际奥委会建议,超过2小时的运动需补充含钠20-50mmol/L的饮料,这可使水分吸收速度提高40%。NBA球员的定制饮料中常含有2.5%-6%的碳水化合物与0.5-0.7g/L的钠,该配方经实验证明能维持血糖稳定并延缓疲劳。

4. 胃肠耐受阈值

单次饮水量的上限受胃排空速率制约。研究显示,当摄入量超过5ml/kg体重时,胃部不适发生率增加3倍。顶级自行车选手采用“8-10分钟补充150-200ml”的节奏,既保证每小时900-1200ml的补给量,又将胃负荷控制在安全阈值内。

三、竞技场景下的补水策略革新

1. 耐力型运动

马拉松选手采用“预冷+分级补给”组合策略:赛前2小时饮用含4%碳水化合物的低温(5-10°C)饮料500ml,使核心体温降低0.3-0.5°C;比赛中每20分钟补充150ml含钠1.2g/L的等渗饮料,该方案可将脱水率控制在1.2%以内。

2. 间歇型运动

足球运动员开发出“微量持续补给法”:每15分钟比赛暂停时饮用50-80ml含BCAA的运动饮料,这种设计使90分钟比赛累计补水达800ml,同时避免胃部胀满影响跑动。数据显示,采用该策略的球员冲刺次数增加18%,技术动作失误率下降23%。

3. 力量型运动

举重选手在训练中引入“肌酸协同补水”模式:每公斤体重补充0.1g肌酸的按1:50比例搭配电解质水。这种组合可提升肌肉磷酸肌酸储备15%,并将力量训练组数延长2-3组。

四、认知误区与实证突破

1. “8杯水法则”的局限性

最新同位素示踪研究发现,日均水周转量存在显著个体差异:20岁男性运动员可达4.2L,而同龄办公族仅需1.5L。盲目遵循统一标准可能导致水中毒,2018年波士顿马拉松中就有4名选手因过量饮水引发低钠血症。

2. 口渴机制的滞后性

当大脑感知口渴时,脱水程度已达体重1%-2%,此时运动表现已出现可测量的下降。职业网球选手通过设置15分钟补水闹钟进行预防性饮水,使反应速度维持在基线水平的98%以上。

3. 低温饮料的边际效益

将饮料温度从22°C降至4°C,可使胃排空速度提高20%,这在35°C环境中能将耐力运动时间延长12-15分钟。但需注意温差过大会引发食管痉挛,专业运动员通常采用10-15°C的梯度降温策略。

五、未来趋势:从经验主义到精准定制

穿戴式汗液传感器的出现,使实时监测钠、钾、葡萄糖浓度成为可能。某英超俱乐部通过腋下贴片收集数据,为每位球员生成动态补水曲线,这种个性化方案使肌肉损伤发生率降低41%。基因检测技术则揭示了AQP7基因多态性与补水效率的关联,携带rs2989924位点突变基因的运动员需要提高15%的补钠量。

在运动科学进入分子级调控的时代,饮水已不再是简单的生理需求满足,而是融合了流体力学、生物化学与人工智能的精密系统工程。当顶级运动员在赛场上拧开定制饮料瓶盖的瞬间,他们饮下的不仅是水分,更是人类对运动极限发起挑战的智慧结晶。