在职业体育的光鲜背后,薪资谈判桌上的较量往往比球场上的对抗更为残酷。2025年1月4日,当迈阿密热火官方宣布对吉米·巴特勒实施停薪禁赛7场处罚时,这个曾被誉为“铁血文化”代言人的超级球星,与培养他五年的母队彻底走向决裂。这场持续数月的续约拉锯战,最终以球员递交交易申请、球队启动清洗程序告终,揭开了NBA资本逻辑与竞技理想激烈碰撞的冰山一角。

一、矛盾的:竞技理想与资本理性的错位

巴特勒与热火的分手并非一时冲动,而是多重矛盾叠加的必然结果。自2019年加盟以来,这位二轮秀出身的草根球星用两次总决赛之旅重塑了球队气质,其季后赛26.9分6.4篮板5.9助攻的统治级表现,将热火从东部中游球队抬升至争冠梯队。但五次冲冠未果的经历,暴露出阵容结构性缺陷——当凯尔特人连续引进霍勒迪、波尔津吉斯时,热火管理层却屡次在杜兰特、利拉德等巨星的争夺战中犹豫不决。这种战略迟疑直接触动了巴特勒的职业焦虑:35岁的年龄窗口期与球队引援保守主义形成不可调和的冲突。

薪资结构失衡进一步加剧裂痕。2024年休赛期,热火选择以3年1.66亿美元续约27岁的阿德巴约,却对巴特勒提出的2年1.13亿美元续约要求置若罔闻。管理层的数据模型显示,巴特勒过去五个赛季平均缺阵24场,上赛季季后赛因膝伤缺席关键战役,其身体机能衰退轨迹与顶薪合同的长期风险形成对冲。这种基于未来收益贴现的决策逻辑,与巴特勒“赢在当下”的竞技诉求产生根本性背离。

二、信任崩塌:文化冲突与管理艺术失灵

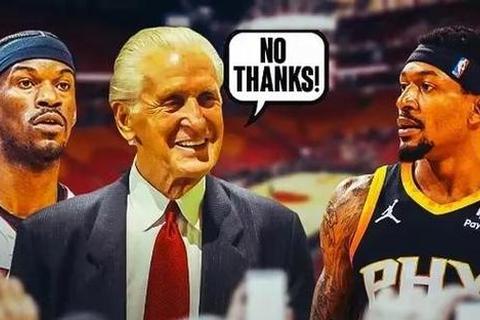

帕特·莱利与巴特勒的关系破裂堪称现代NBA权力博弈的经典案例。2024年季后赛首轮出局后,巴特勒“若健康必晋级”的言论遭到莱利公开嘲讽:“没上场的人就该闭嘴”。这种将更衣室矛盾公开化的处理方式,彻底摧毁了双方苦心经营五年的信任纽带。当莱利在2025年1月的关键会谈中试图用“父亲去世”的情感牌挽回关系时,巴特勒看到的却是管理层对功勋球员的算计——这场充满戏剧性的会面最终以球员认定“莱利失控”收场。

训练场上的权力展示成为压垮骆驼的最后一根稻草。复出对阵鹈鹕的比赛里,巴特勒在25分钟内仅出手5次,第四节遭雪藏的处理方式被解读为“战术边缘化”。管理层将其定义为“消极比赛”,球员则控诉“尊严受损”,这种认知鸿沟使得任何技术性调解都失去意义。当莱利通过联邦快递寄送纪律警告信时,双方已进入“囚徒困境”——任何妥协都会被视作示弱。

三、交易博弈:市场规律与职业生涯的再抉择

交易市场上的多方角力折射出NBA的残酷生存法则。巴特勒团队最初瞄准太阳、勇士等争冠球队,试图通过指定下家维持竞技话语权。但现实很快证明,34岁球星的市场价值已进入下行通道:太阳受制于比尔交易否决权,独行侠不愿拆解东契奇-欧文组合,火箭则对送出首轮签保持谨慎。最终勇士以维金斯+首轮签的完成接盘,2年1.12亿美元的续约合同既是对即战力的豪赌,也暗含对球星剩余价值的精准评估。

这场交易深刻影响着联盟格局演变。热火在失去核心后启动“后巴特勒时代”重建,阿德巴约的战术地位提升与泰勒·希罗的持球开发成为新课题;勇士则凭借“死亡五小2.0”体系焕发新生,巴特勒的中距离单打与格林的组织串联产生化学反应,球队战绩从附加赛区跃升至西部第六。对球员而言,这次转会既是职业生涯的二次创业,也是对抗年龄歧视的绝地反击——其加盟勇士后的66.8%真实命中率,有力回击了“状态下滑”的质疑。

四、制度反思:NBA劳资关系的范式转型

巴特勒事件暴露出2017版劳资协议的制度性缺陷。当38岁条款限制超巨获取长约时,35+球星的续约谈判极易陷入僵局。数据显示,近五年NBA共有17位全明星球员在合同最后一年申请交易,较上个五年增长240%。这种现象倒逼出“短期顶薪+球员选项”的新型合同结构,但也加剧了球队建设的短期化倾向。

热火的处理方式延续了帕特·莱利式的冷酷理性。从莫宁、韦德到巴特勒,这支球队始终奉行“功勋可退役不可养老”的原则,其球衣退役仪式的人情补偿与谈判桌上的锱铢必究形成微妙平衡。这种将商业与情怀严格区隔的运营哲学,正在重塑现代职业体育的边界——当忠诚成为奢侈品,球员流动便成为常态。

站在更宏观视角观察,巴特勒的转会标志着NBA权力结构的深层变革。球星话语权的持续扩张与管理层的风险控制需求形成动态制衡,每一次续约谈判都是竞技价值、商业潜力与人性博弈的多重较量。当这位硬汉在勇士更衣室喊出“他们太需要我了”时,我们看到的不仅是个体命运的起伏,更是整个职业体育时代精神的投影。