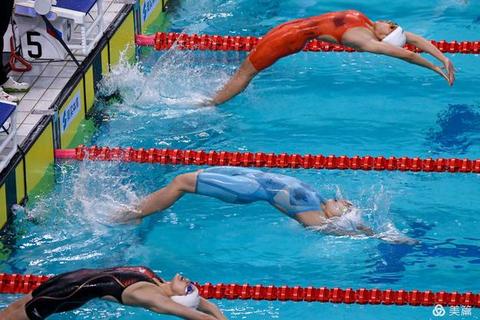

泳池碧波翻涌,领奖台上国旗飘扬,中国游泳的崛起之路始终伴随着地域力量的竞逐。从全运会到奥运会,浙江、山东、广东三省的较量早已超越单纯的奖牌数字,演变为训练体系、人才储备与体育生态的全面博弈。这场无声的较量背后,是三省在竞技体育发展路径上的深层探索。

历史积淀:三种模式的差异化生长

浙江的“水乡基因”如同一部绵延六十余年的史诗。自1959年建队起,浙江游泳便以“水乡人人会游泳”的群众基础为底色,将游泳纳入中考体育项目的政策更让竞技人才选拔触角深入校园。这种“全民游泳”生态催生了罗雪娟、孙杨、叶诗文、潘展乐四代奥运冠军的传承链条,形成了“幼儿园选拔-业余体校-省队”的金字塔体系。巴黎奥运会上,浙江选手贡献了中国游泳队2/3的奖牌,7人登上领奖台的成绩印证了其体系化优势。

山东的“综合体育航母”则展现了另一种路径。作为全运会金牌榜常客,山东凭借强大的综合体育实力,通过赛艇、铁人三项等项目的多点突破,构建起竞技体育的“集团军优势”。2021年全运会单日狂揽6金的壮举,凸显其资源整合与项目布局能力。尽管游泳并非山东传统强项,但张展硕等新星在男子1500米自由泳中的突破,暗示着其游泳领域的潜力。

广东的“接力突围”策略则更具战术性。以湛江跳水队为根基,广东将“水感培养”经验迁移至游泳领域,主攻短距离自由泳和混合泳接力项目。巴黎奥运会男子4×100米混合泳接力金牌中,广东选手孙佳俊的蝶泳棒次贡献关键战力,展现了“以点带面”的战略智慧。

竞技版图:数据背后的三省密码

从近五年大赛成绩来看,三省呈现出鲜明特征:

人才培养层面,三省机制各具特色:

文化基因:水性与精神的共振

浙江的“团队哲学”塑造了独特凝聚力。徐嘉余“等待最棒团队”的发言,道出浙江泳军“全家福”传统背后的集体主义精神。巴黎奥运周期中,浙江运动员白天高强度训练、夜间集体理疗的心理建设模式,将个体潜能转化为团队战力。

山东的“韧性锻造”则体现在艰苦训练传统。上世纪六七十年代浙江游泳队冬季赴广西集训的“绿皮车岁月”,与山东运动员高原训练的耐力锤炼异曲同工,共同诠释了“厚积薄发”的东方体育智慧。

广东的“商业基因”催生创新训练思维。广东游泳队与腾讯混元大模型合作开发的“赛事数据分析平台”,能实时解析对手战术,这种“科技+商业”双轮驱动模式,正在改写传统训练逻辑。

未来战场:青训与科技的角力

面对2025年全运会周期,三省已展开新一轮布局:

国际竞争层面,三省角色亦在分化:浙江凭借潘展乐、余依婷等新生代,持续冲击短距离项目世界纪录;山东着力培养张展硕等长距离新锐,填补中国游泳耐力短板;广东则聚焦混合泳接力的技术协同,探索“跨省人才联训”机制。

超越竞争的共生图景

三省之争的本质,是中国游泳生态多元发展的缩影。浙江的体系化、山东的集约化、广东的创新化,共同构筑起中国泳坛的“铁三角”。当潘展乐在巴黎劈波斩浪,当张展硕在青岛刷新纪录,当覃海洋在深圳优化技术,这些瞬间早已超越地域荣耀,成为国家游泳崛起的集体注脚。未来的泳池中,三省较量的不仅是奖牌数量,更是如何以差异化路径托举起中国游泳的星辰大海。