汗水是运动的勋章,但科学补水才是解锁体能潜力的关键。研究表明,人体失水2%即可导致运动表现下降5%以上,而精准的补水策略不仅能预防脱水、电解质紊乱,更能提升训练质量与恢复效率。如何在运动中实现“水到渠成”?本文将拆解运动前后的补水科学。

一、水与运动表现:为何“补”比“练”更重要?

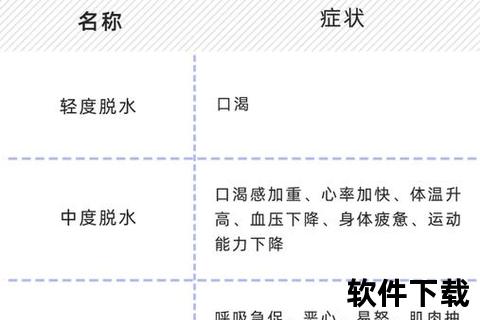

水占人体重量的60%-70%,参与体温调节、代谢废物清除、关节润滑等核心生理功能。运动中,每15分钟出汗量可达200-800毫升,若未及时补水:

科学共识:运动补水的核心是维持“水合状态”(Hydration),而非单纯解渴。

二、运动前:预水合策略——为身体“提前充电”

1. 时机与水量

2. 饮品选择

案例:马拉松选手赛前常采用“分级补水法”——提前3天逐步增加饮水量,优化细胞储水能力。

三、运动中:动态补水——平衡流失与吸收

1. 补水量化公式

2. 技巧与禁忌

实验数据:骑行测试显示,规律补水组比随意补水组的耐力提升23%。

四、运动后:修复性补水——重启身体“水合平衡”

1. 补水量计算

2. 成分优化

误区警示:运动后狂饮冰水易引发胃肠痉挛,建议水温保持在8-14℃。

五、专项运动补水方案:从跑步到力量训练的差异

1. 耐力型(马拉松、骑行)

2. 力量型(举重、CrossFit)

3. 团体类(足球、篮球)

六、互动测试:你的补水习惯达标了吗?

1. 运动后尿液呈深黄色,说明需要:

A. 立刻喝1升水 B. 补充电解质 C. 休息即可(答案:B)

2. 哪种情况下需优先选择运动饮料?

A. 30分钟瑜伽 B. 2小时登山 C. 15分钟快走(答案:B)

行动号召:记录3天运动饮水量,对比本文建议,调整你的“水合日志”!

七、让每一滴水都成为“运动燃料”

科学补水绝非刻板公式,而是对身体信号的敏锐响应。无论是职业运动员还是健身爱好者,掌握“少量多次、提前预防、按需调整”三大原则,即可将水分转化为提升运动表现的隐形引擎。下次训练前,不妨问自己:今天的水喝够了吗?

参考文献与实用工具:

立即行动:分享你的运动补水心得,或点击关注获取个性化补水计划!