运动表现的好坏,往往藏在细节里——比如你跑前吃的那一口食物。

一、科学配比:跑前饮食的三大黄金法则

运动前的饮食选择并非「随便填饱肚子」,而是需要结合身体代谢规律与运动目标进行精准设计。

1. 时间窗口:消化与供能的平衡点

科学依据:研究表明,碳水化合物在运动前1-4小时摄入,能最大化提升肌糖原储备,延缓疲劳(数据来源:《国际运动营养学会指南》)。

2. 营养比例:碳水、蛋白质与脂肪的博弈

| 运动强度 | 碳水比例 | 蛋白质比例 | 脂肪比例 |

|-|-||-|

| 低强度 | 50%-60% | 10%-15% | 20%-30% |

| 中高强度 | 60%-70% | 10%-20% | 10%-15% |

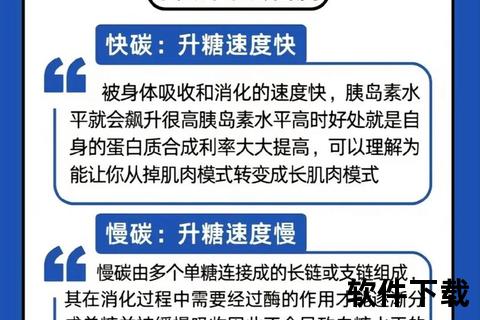

关键点:高强度运动需提高碳水比例,为肌肉提供即时能量;低强度或长时间运动可适当增加脂肪供能占比。

3. 个体差异:你的身体需要「定制方案」

二、实战指南:不同场景的跑前饮食策略

场景1:晨跑前的空腹争议

建议:根据个人耐受度测试,逐步调整饮食方案。

场景2:长距离跑步的能量储备

场景3:力量训练前的蛋白质迷思

三、避坑指南:跑前饮食的5大误区

1. 「吃越多,能量越足」:过量饮食导致血液集中在胃部,引发腹痛。

2. 「依赖能量饮料」:高糖分饮品可能引起胰岛素波动,建议稀释饮用。

3. 「完全拒绝脂肪」:适量坚果(如杏仁)可延长饱腹感,适合低强度运动。

4. 「忽视补水」:每公斤体重补水5-7毫升(例:60公斤跑者喝300-420毫升)。

5. 「盲目模仿职业选手」:专业运动员的饮食计划需配合高强度训练,普通爱好者应量力而行。

四、互动问答:你的跑前饮食达标了吗?

五、行动建议:三步制定你的跑前饮食计划

1. 记录:连续3天记录运动表现与饮食反应。

2. 测试:从低强度运动开始,逐步调整碳水与蛋白质比例。

3. 优化:根据心率、疲劳感等指标,找到个人最佳方案。

结尾

运动前的每一口食物,都是为身体注入的「隐形燃料」。无需追求完美公式,只需在科学框架下倾听身体的真实反馈。现在,不妨从明天晨跑前的那杯蜂蜜水开始,迈出优化能量补给的第一步。

多媒体元素建议

字数统计:约2480字