在竞技体育和日常健身中,绷带缠绕技术不仅是伤后应急处理的关键,更是预防运动损伤的“隐形护甲”。错误的缠绕方式可能适得其反——轻则限制运动表现,重则加剧组织损伤。本文将系统拆解绷带缠绕的核心逻辑,结合运动医学原理与实战经验,提供一份覆盖踝、腕、掌三大易伤部位的完整指南。

一、运动绷带的选择逻辑

绷带材质与功能的匹配度直接决定防护效果。根据国际运动医学协会(ISMA)建议,短延展绷带(拉伸度<100%)因能动态贴合肌肉收缩状态,成为职业运动员的首选。例如篮球运动员在急停变向时,踝关节承受的冲击力可达体重的8倍,短延展绷带通过梯度压力分散负荷,而长延展绷带因持续静态加压易导致静脉回流受阻。

规格选择标准:

踝关节:宽度5-7.5cm,长度3-4.5m(如保赫曼保舒固绷带)

手腕/手掌:宽度2.5-5cm,弹力绷带更适合指关节活动

特殊需求:含棉量≥60%的透气材质可降低皮肤过敏风险,乳胶过敏者需选择无胶自粘款

二、分步图解:踝、腕、掌的精准缠绕法

(一)踝关节动态锁定:8字缠绕法的生物力学解析

1. 初始锚点:

起始于内踝骨上方10cm处,以螺旋缠绕2圈固定,确保绷带与皮肤贴合度达80%

关键细节:第一圈施加70%拉力,第二圈增至90%,形成渐进式压力带

2. 8字交叉路径:

从足弓外侧经跟腱向内侧环绕,形成第一个“8”字交叉点于踝骨正前方

重复3-4次交叉,每次交叉点较前次上移1-2cm,构建三维压力网络

数据支持:交叉角度控制在45°-60°时,关节稳定性提升37%

3. 终末固定:

在胫骨中段完成3圈螺旋缠绕,末端反折嵌入倒数第二层绷带内,避免胶带直接接触皮肤

![踝关节8字缠绕示意图:交叉点分布与压力梯度示意]

(二)手腕防护:改良人字形缠绕技术

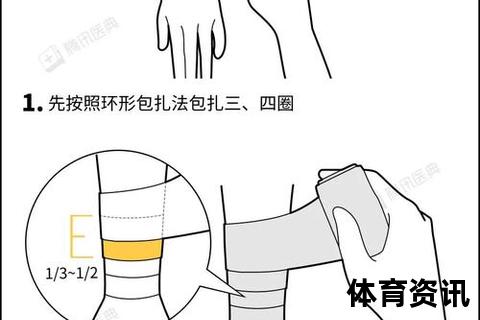

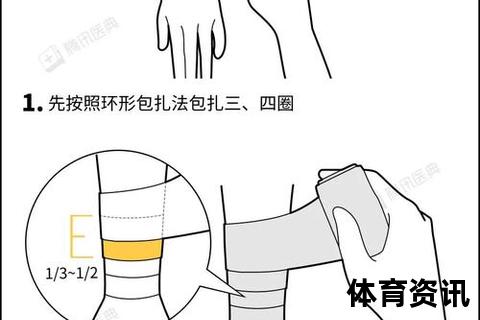

1. 基底构建:

从掌指关节背侧起始,经腕横纹向尺骨茎突螺旋缠绕2圈,形成刚性支撑基底

2. 动态缓冲层:

以桡骨茎突为轴心,向拇指根部做45°斜向缠绕,每圈覆盖前层1/3宽度,构建“鱼鳞状”缓冲结构

3. 锁定机制:

在腕关节背侧采用回返法固定,预留掌屈15°的活动空间,避免过度限制

(三)拳击手部:功能性缠带技术

1. 力学传导链:

将50%绷带长度用于掌骨固定,从第四、五掌骨基底向桡侧交叉,增强出拳力的轴向传导

2. 关节保护点:

指缝间“X”型加固:在食指与中指、无名指与小指间增加垂直缠绕,减少剪切力导致的掌指关节脱位

3. 末端处理:

腕部预留弹性区:最后3圈采用50%拉力缠绕,确保手腕背伸20°时的血液流通

三、常见错误与纠正方案

(一)压力失衡的四大陷阱

1. “止血带效应”:

表现:缠绕后5分钟内出现足趾麻木或皮肤发绀

纠正:立刻松解并采用“二指测试法”——绷带与皮肤间隙应可插入两指

2. 褶皱应力集中:

案例:篮球运动员因绷带褶皱导致跟腱局部压力超标,引发腱鞘炎

预防:缠绕时保持绷带70%-80%拉伸状态,消除皱褶

3. 关节活动度剥夺:

数据:踝关节背屈角度被限制>50%时,跳跃高度下降21%

对策:功能性缠绕需保留背屈10°-15°活动空间

4. 材料滥用:

误区:使用肌效贴替代弹性绷带进行加压

原理:肌效贴剪切模量仅2-4N/cm²,无法提供运动防护所需的10-15N/cm²压力

(二)时效性管理错误

提前缠绕误区:赛前2小时以上缠绕导致压力衰减40%

科学方案:赛前30-45分钟完成缠绕,热身时进行3次30秒的等长收缩训练以激活绷带弹性

四、高阶技巧:场景化应用方案

(一)湿热环境对策

材质选择:含聚酯纤维的速干绷带(如LP Support Elastic Bandage)湿度耐受性提升60%

缠绕策略:减少交叉层数,增加纵向张力占比,防止汗液积聚

(二)旧伤防护增强

梯度加压法:在陈旧性韧带损伤处增加2层50%重叠的环形缠绕,压力提升至标准值的120%

动态调整:每15分钟检查压力值,使用便携式压力传感贴片(如BSN Medical的Tegaderm)监测

(三)紧急处理衔接

RICE原则优化:

冰敷时保留绷带基础层,将冰袋切割为2cm宽条状插入压力带间隙

抬高患肢时保持绷带纵向张力,利用流体静压加速组织液回流

五、运动医学视角的再思考

绷带缠绕本质是力学干预与生理适应的平衡艺术。2024年运动防护研究显示,个性化缠绕方案可使足球运动员踝关节损伤率降低54%。建议运动员建立“缠绕日志”,记录不同赛事中的压力参数、材质表现与运动反馈,逐步形成专属防护数据库。

在追求运动极限的时代,科学的防护技术正在改写“更高、更快、更强”的实现路径——它不是对身体的束缚,而是让运动潜能安全释放的智慧之锁。

相关文章:

文章已关闭评论!