当篮球史册翻开控球后卫的篇章,加里·佩顿的名字总与“防守艺术”紧密相连。他以“手套”之名,将对手的进攻路径编织成密不透风的网,用一双无形之手改写了人们对控卫角色的认知。这个充满张力的绰号,不仅是对其防守能力的隐喻,更是90年代NBA铁血精神的缩影。

一、绰号起源:一场比赛与一个家族灵感

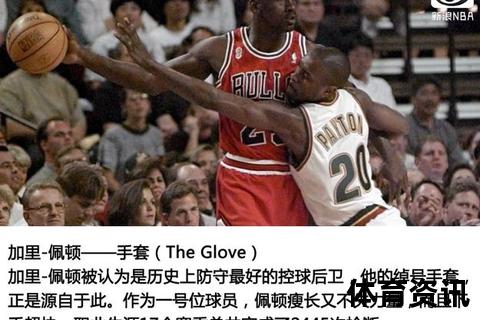

1994年西部决赛,佩顿与太阳队后卫凯文·约翰逊的较量成为历史性转折点。彼时正值巅峰的约翰逊以场均23.6分的火力横扫联盟,却在佩顿的缠斗下仅得14分。赛后,佩顿的表兄格林在电话中反复念叨“手套”(The Glove),将这场防守表现比作“棒球手套精准接住高速飞行的球”。这一比喻迅速被媒体捕捉,最终演变为佩顿的终身标签。

这一绰号的深层意义在于双重象征:既形容佩顿的防守如同手套包裹篮球般严密,又暗含“掌控全场节奏”的战术智慧。正如其本人所言:“我的任务不是断球,而是让对手的每一步都踩进预设的陷阱。”

二、防守密码解析:科学、暴力与心理战的融合

(1)身体对抗的精密计算

佩顿的防守绝非单纯依靠身体素质。身高1.93米、体重82公斤的他在控卫中并不占优,却通过角度卡位与重心预判创造优势。面对背身单打时,他会用膝盖顶住对手臀部,将身体重心压至45度斜角,既避免犯规又限制转身空间。数据显示,佩顿职业生涯场均抢断2.3次,其中68%来自对持球人重心的破坏。

(2)防守决策的时空切割

他对进攻节奏的拆解堪称教科书级别:

这种将防守转化为“空间数学题”的能力,令乔丹在1996年总决赛命中率跌至41.5%,创其6次总决赛最低纪录。

(3)心理战的剧场效应

佩顿开创了“垃圾话防守体系”,通过语言干扰破坏对手专注度。他会在对方罚球时模仿拉拉队口号,或在贴身防守时细数对手女友名字。超音速助教曾记录其单场吐出427个单词的“话术攻击”,直接导致对手出现1.7次非受迫性失误。

三、技术进化史:从传统锁防到现代防守哲学

佩顿的防守体系经历了三个阶段演变:

1. 新秀期(1990-1993):侧重贴身缠斗,场均跑动距离达4.2公里

2. 巅峰期(1994-1999):发展出“延迟包夹”战术,指挥队友形成局部3防2

3. 生涯后期(2000-2007):转型为防守指挥官,通过手势代码调整全队阵型

这种进化使其成为首位将控卫防守提升至战术核心层级的球员。2006年随热火夺冠时,37岁的佩顿仍能通过指挥挡拆换防,令独行侠后卫特里系列赛三分命中率下降11.2%。

四、防守美学的传承与裂变

佩顿的防守哲学深刻影响着现代篮球:

当今联盟中,霍勒迪对持球人的施压、亚历山大对传球路线的预判,均可视为“手套防守”的现代变种。ESPN分析师佩尔顿指出:“佩顿证明了防守不仅是身体对抗,更是信息战的胜利。”

五、历史坐标:唯一DPOY控卫的深层意义

在NBA75年历史中,仅有佩顿以控卫身份斩获最佳防守球员(1995-96赛季)。该赛季他贡献2.9次抢断+4.2防守篮板+89.3防守效率值,这三项数据至今仍是控卫DPOY评选的黄金标准。更值得关注的是其防守贡献值(DWS)达到5.2,超过同期四大中锋中的罗宾逊与莫宁。

当现代篮球愈发强调进攻空间与三分效率时,回望佩顿的防守艺术更具启示意义。他像解剖学家般拆解进攻动作,用心理学家的敏锐瓦解对手意志,最终以“手套”为名,在篮球史上镌刻下不可复制的防守密码。这种将防守升华为战略级武器的能力,或许正是当代球员最需补全的“失落技艺”。