乒乓球运动中,直拍与横拍的较量如同武侠世界的两大门派,各自拥有独特的武学秘籍与制胜之道。无论是职业赛场上的巅峰对决,还是业余球台旁的日常切磋,握拍方式的选择不仅塑造了运动员的技术风格,更影响着比赛的战术走向。这场关于“指尖艺术”与“力量掌控”的博弈,背后蕴藏着器材科学、人体工学与竞技策略的深层逻辑。

一、历史渊源与竞技演变

直拍起源于亚洲,其握法灵感源于东方人使用筷子的习惯,强调手腕的灵活性与手指的精细操控。20世纪中叶,中国选手刘国梁、马琳等凭借直拍快攻结合直板横打技术,在国际赛场上屡创佳绩,将直拍的“近台闪电战”推向巅峰。横拍则盛行于欧洲,握法类似握刀动作,更注重全身力量的传导与正反手均衡性。随着乒乓球改革(如大球时代、新材料球应用),横拍因力量优势及护台面积大的特点,逐渐成为职业领域的主流选择。

二、技术解剖:直拍与横拍的优劣势对比

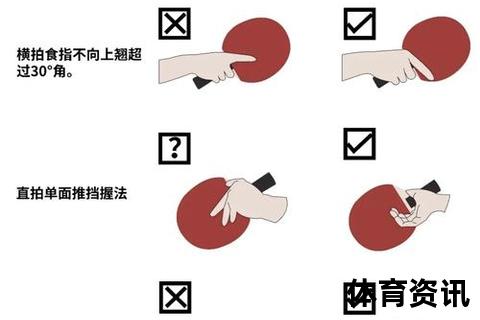

1. 外观与握法差异

2. 核心优势与短板

| 维度 | 直拍 | 横拍 |

||-|-|

| 进攻性 | 正手快攻速度极快,台内小球细腻(如挑打、摆短) | 正反手弧圈球力量强,中远台相持稳定,适合连续进攻 |

| 控制力 | 发球旋转多变,落点精准,前三板压制力强 | 防守稳健,反手位覆盖范围广,适合化解高速球 |

| 局限性 | 反手推挡依赖直板横打技术,力量传递受限;中远台对抗易被动 | 台内小球处理灵活性低,需依赖步法弥补;发球变化相对单一 |

3. 经典战术与代表选手

三、选择策略:找到你的“本命武器”

1. 生理条件适配

2. 打法风格定位

3. 进阶发展空间

四、未来趋势:技术融合与竞技平衡

尽管横拍在职业领域占据主导,但直拍凭借其不可替代的战术独特性,仍在赛场上占有一席之地。国际乒联规则调整(如禁用有机胶水、限制发球隐蔽性)虽削弱了直拍的部分优势,却也推动其向“速度+旋转”的复合型打法转型。与此横拍选手开始借鉴直拍的台内技术(如摆短劈长),形成“刚柔并济”的新风格。

没有最优解,只有最适合

直拍与横拍的较量,本质是“灵动”与“力量”、“传统”与“革新”的辩证统一。业余爱好者可从横拍入门以降低学习门槛,而直拍爱好者则需在基本功(如步法、手指力量)上投入更多精力。无论选择何种握法,唯有深入理解其底层逻辑,方能将器材特性转化为赛场上的制胜密钥。正如乒乓江湖的永恒真理:兵器虽分高下,境界却无尽头。