在当今国际足坛,中国与巴西的每一次交锋都不仅仅是两支球队的较量,更是两种足球哲学、文化基因与发展路径的碰撞。本文将从历史渊源、战术体系、文化影响等维度,解析这两支国家队背后的深层差异与互动关系。

一、历史脉络:起点悬殊的足球发展轨迹

巴西足球协会成立于1914年,早于国际足联的成立时间(1904年),其足球发展始终与国家文化深度融合。桑巴军团五次捧起世界杯冠军奖杯的辉煌,与其街头足球传统、全民参与的足球氛围密不可分。反观中国足球,虽然现代足球在19世纪末已传入中国,但中国足协直至1955年才正式成立。受限于历史条件与社会环境,中国足球长期处于探索阶段,直至2002年才首次晋级世界杯决赛圈,且三场小组赛净失9球,其中0-4负于巴西的比赛成为两国实力差距的缩影。

二、战术风格:创造力与体系化的博弈

巴西足球以“即兴发挥”著称,球员在高速对抗中完成技术动作的能力堪称艺术。从贝利到内马尔,巴西前锋的盘带突破、小范围配合往往打破战术预设框架。这种风格根植于街头足球文化,青少年在非正式比赛中培养出极强的空间感知能力。而中国足球更强调纪律性与整体战术,2022年东亚杯对阵日本时,中国队通过密集防守与快速反击取得0-0平局,体现出战术执行力的进步,但也暴露出创造性不足的短板。

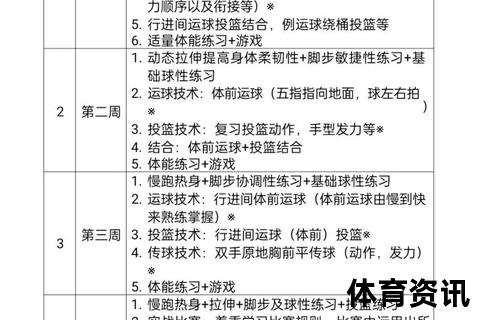

关键数据对比:

三、青训体系:文化基因的投射

巴西青训的核心在于“自由生长”。克鲁塞罗等俱乐部从8岁开始选材,注重技术本能而非身体条件,12岁梯队每年参加55场以上高水平比赛,通过实战磨炼决策能力。中国青训近年尝试“体教融合”模式,如成都蓉城梯队将心理课程纳入训练体系,但年比赛量仅25场左右,且过于强调标准化动作训练。这种差异直接反映在球员成长路径上:巴西17岁球员已有职业联赛经验,而中国同年龄段球员多集中于封闭式足校。

四、归化战略:短期补强与长期隐患

为弥补人才断层,中国自2017年起推行归化政策,艾克森、费南多等巴西裔球员的加入短期内提升了锋线冲击力。2023年热身赛对阵新西兰时,归化球员巴顿的进球展现了个体能力的价值。但过度依赖归化球员可能导致本土青训投入缩减,这与巴西依靠本土球星输出的模式形成反差。奥斯卡从中超回归巴甲后迅速入选巴西国家队的事例,更凸显联赛平台对球员价值认可的影响。

五、文化认同:足球的社会角色分野

在巴西,足球是打破阶层壁垒的通道。贫民窟走出的内马尔、维尼修斯等球星成为国民偶像,足球场上的成功象征着社会流动的可能性。中国传统文化中的“中庸”理念则与竞技体育的对抗性存在张力,家长更倾向于将足球视为升学加分项而非职业选择,这种认知差异导致足球人口基数增长缓慢。值得注意的是,巴西总统卢拉曾公开表示关注中超联赛,这既是对中国足球市场潜力的认可,也折射出两国足球文化交流的深化。

六、未来展望:差异化发展路径的交汇

短期内,中国与巴西的足球实力差距难以弥合。但中国足球可通过三个方向寻求突破:

1. 技术嫁接:借鉴巴西青训的创造性培养方法,如在少儿阶段引入五人制足球训练;

2. 赛事改革:增加U15-U17年龄段的国际交流赛,2025年成都球员赴英超青训的案例值得推广;

3. 文化重塑:通过社区足球联赛、校园足球文化节等活动,构建更具包容性的足球生态。

对于巴西而言,如何平衡天才球员的个性化发展与战术纪律性,仍是保持竞争力的关键。2022年世界杯1/4决赛负于克罗地亚的比赛,暴露出巴西队在高压防守下的破局能力不足,这为中国队未来的战术设计提供了参考样本。

这场跨越东西半球的足球对话,本质上是两种文明形态在绿茵场上的投射。中国足球的崛起不应是对巴西模式的简单模仿,而需在文化自觉中探索本土化路径。正如沈阳体育学院张辉教授所言:“足球的终极竞争力,始终植根于民族文化的精神内核。”