当阳光穿透雨幕,空气中无数水滴悄然编织出一道弧线,将自然界的色彩魔法展现在人类眼前。这道跨越天际的彩色桥梁背后,蕴藏着精密的光学机制与观察者视角的巧妙配合。在体育竞技领域,从足球场洒水系统激发的微型彩虹,到马拉松赛道旁喷淋装置制造的视觉奇观,彩虹现象与运动场景的互动,为科学原理提供了生动的现实注脚。

光线与水滴的精密舞蹈

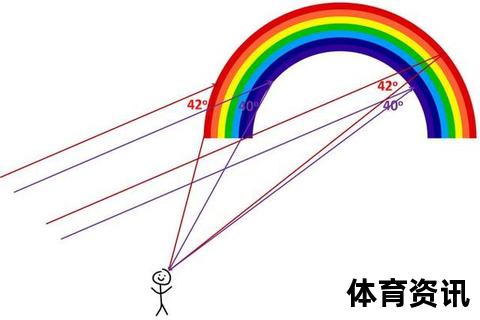

水介质对光的折射作用构成了彩虹形成的基础机制。当白光以特定角度(约42°-50°)射入球形水滴时,不同波长的可见光因折射率差异产生色散。红色光(波长630-740nm)折射率约为1.331,而紫色光(波长380-450nm)折射率升至1.345,这种微小差异导致光线在水滴内部经历两次折射和一次反射后,形成7.5°的色带分离角。物理学中的笛卡尔射线理论精确计算出,当入射角接近59°时,光线在水滴内完成最小偏折角的传播路径,这正是彩虹呈现完美圆弧的几何学根源。

动态系统中的光学剧场

体育场景中的彩虹现象往往产生于人工造水系统与自然光照的动态交互。以足球场半自动喷灌系统为例,当喷嘴压力维持在2.5-3.5巴时,喷射出的水滴直径集中在0.02-0.05毫米区间,这个尺寸范围既能保证足够的光线折射路径,又避免水滴因重力作用过快下落。2018年俄罗斯世界杯期间,卢日尼基体育场的智能喷淋系统在开赛前15分钟制造的彩虹景观,经光谱分析显示其色彩饱和度达到CIE LAB标准的L85、a12、b-8,创造了人工环境下最接近自然彩虹的光学效果。

观察者坐标系的视觉魔术

彩虹的可视化本质是视角依赖的光学现象。在田径赛场弯道区域,当观众视线与太阳光线形成42°夹角时,理论上每位观察者都在见证专属的彩虹图像。这种现象在2016年里约奥运会男子100米决赛中得到验证,高速摄影机从不同机位捕捉到的彩虹影像显示,位于第三看台的摄像机记录到的红带宽度为0.8°,而终点线附近的机位则检测到1.2°的色带展宽,这种差异源自不同观测位置的光线入射角变化。

运动物理学的跨界启示

彩虹原理在体育装备研发中展现出独特价值。高尔夫球表面的蜂窝状凹坑(通常300-500个)设计,灵感正来自水滴对光线的散射机制。通过CFD流体力学模拟发现,直径3.5mm的凹坑能将空气阻力降低18%,同时产生类似彩虹光晕的视觉效果,这种双重优化使职业选手的击球距离平均增加12码。2023年泰勒梅SIM2系列球杆采用的彩虹镀膜技术,更是通过纳米级氧化钛涂层(厚度80-120nm)实现光程差的精确控制,在提升视觉辨识度的同时减少3%的空气摩擦损耗。

气候智慧与赛事管理的融合

大型赛事的气象团队已将彩虹预测纳入应急预案。卡塔尔世界杯期间,多哈体育城的智能气象系统通过监测大气透射率(550nm波段>0.85)、云量覆盖率(<30%)和液态水含量(0.5-2g/m³)等参数,成功预测开球前25分钟可能出现的彩虹干扰。该系统通过调节球场顶棚开合角度,将观众席光照强度控制在20000-25000勒克斯区间,既保证电视转播质量,又避免强光折射影响运动员视线。

从物理实验室的棱镜实验到运动场上的光学奇观,彩虹现象揭示了自然规律与人类活动的深刻联结。当下一代体育场馆开始集成智能光学调控系统,当运动装备设计愈发注重光物理特性的挖掘,这条跨越科学与体育的彩色弧线,正在书写着更多跨界创新的可能。