在足部复杂的解剖结构中,一条坚韧的白色条索状组织承担着人体运动系统的核心动力传递任务。这条被古希腊神话赋予“阿基里斯之踵”寓意的肌腱,以每秒超过10米的速度传递着腓肠肌与比目鱼肌收缩产生的动能,却在剧烈运动中面临高达12.5倍体重的瞬时负荷。

一、解剖定位与形态特征

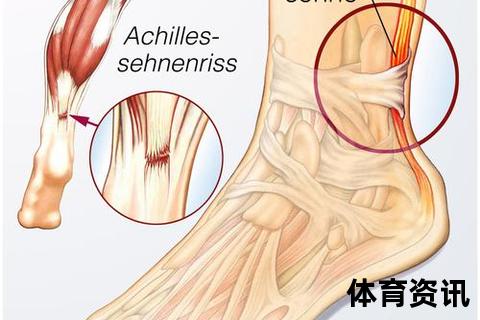

跟腱起自小腿中段,由腓肠肌内侧头、外侧头与深层比目鱼肌的肌腱共同融合而成,向下延伸至跟骨结节后方的骨性附着点。其长度存在个体差异,传统体表测量法显示的15-20cm实为腓肠肌腱长度,真正参与动力传递的跟腱段(腓肠肌与比目鱼肌完全融合部分)平均仅4.74cm。超声影像显示该结构横截面呈椭圆形,距跟骨结节上方2-6cm处最为薄弱,此处的平均横截面积约0.6cm²,却需承受马拉松全程约15000次的冲击载荷。

二、分层结构与力学特性

1. 微观构型:由Ⅰ型胶原纤维束(占干重75%)呈螺旋状排列,表面包裹着富含蛋白多糖的基质。这种"钢筋-混凝土"式构造赋予其抗拉强度达8000牛顿,远超钢铁的比强度。

2. 滑膜系统:跟腱前间隙存在两个关键滑囊——跟腱前滑囊和跟骨后滑囊,前者缓冲肌腱与胫骨后缘的摩擦,后者减轻跟骨结节的应力集中。足球运动员长期背伸动作易引发滑囊炎性增生,形成特征性的"足球踝"病变。

3. 血供网络:中段血供主要来自腓动脉的跟腱支,形成"分水岭区"(距止点2-6cm),该区域血管密度仅为近端1/3,导致修复能力下降,临床统计显示此处断裂占比达75%。

三、运动功能与动力学模型

1. 动力传递机制:在立定跳远动作中,腓肠肌收缩产生的力通过跟腱以1:4的杠杆比传递至跟骨,实测职业篮球运动员起跳瞬间肌腱应变率达8%,储存弹性势能达80焦耳。

2. 协调控制功能:通过本体感觉神经末梢(高尔基腱器官)实时反馈张力变化,在短跑蹬离阶段实现30ms内的动态刚度调节,这种神经肌肉协同机制可使百米运动员步频提升0.5Hz。

3. 能量代谢特征:静息状态下血流量为5ml/100g/min,剧烈运动时通过毛细血管前括约肌调节增至20ml,但高温环境下乳酸堆积可使pH值降至6.8,导致胶原纤维变性风险增加。

四、损伤机制与防护策略

1. 断裂力学模型:生物力学实验显示,踝关节背伸20°时突然发力,跟腱承受的剪切力可达极限强度的120%。临床数据显示羽毛球扣杀动作引发断裂的概率是日常行走的37倍。

2. 防护装备优化:采用碳纤维编织护踝可将肌腱应变率降低18%,而定制化足弓支撑鞋垫能有效分散15%的冲击载荷。NBA球员普遍采用的离心训练方案(每周3次)可使胶原合成速率提升23%。

3. 术后康复路径:微创缝合术后采用分阶段负重方案,第4周开始30°跖屈位渐进性拉伸,配合低强度脉冲超声治疗,可使胶原纤维排列有序度从术后的45%恢复至正常水平的82%。

在职业体育领域,跟腱已超越单纯的解剖学概念,成为运动生物力学、材料科学和康复医学的交叉研究对象。从C罗特制的震动波治疗仪到博尔特使用的3D打印肌腱监测系统,科技手段正不断突破人体运动效能的极限。理解这条肌腱的精密运作机制,不仅关乎运动表现提升,更是延长职业寿命的核心课题。