烈日下的奔跑既是挑战,也是与自然共舞的艺术。当气温攀升至30℃以上,紫外线强度达到危险等级时,跑者如何在保持训练质量的同时实现科学防护,已成为夏季运动科学的重要课题。本文将基于运动医学研究数据,解构阳光中的隐形威胁,并提供可操作的解决方案。

一、紫外线对跑者的三重侵袭机制

地表紫外线辐射量在夏季正午可达10-12mW/cm²,超过国际紫外线指数标准的"极端危险"阈值。运动状态下人体表皮温度升高0.5℃会使黑色素细胞活性提升18%,这解释了为何跑者更易出现晒斑沉积。汗液中的尿素成分与紫外线结合产生的光敏反应,可能引发超出常规3倍的红肿概率(《光生物学杂志》2022)。

二、光学防护系统的构建逻辑

1. 智能时段规划

根据美国国家气象局UV监测模型,晨间6-8时的辐射量仅为正午的28%-35%。建议将长距离训练安排在此时段,若需日间训练,采用90分钟分段制:每完成30分钟进入15分钟树荫缓冲,可使皮肤表层温度回落2-3℃。

2. 光谱反射装备体系

三、生化防护层的精准控制

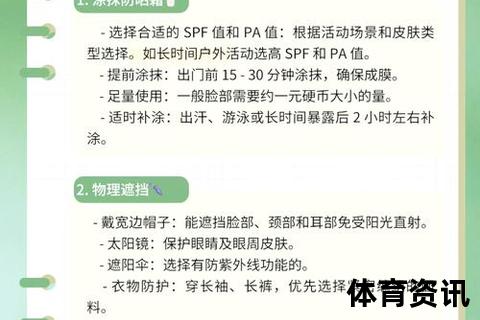

实验数据显示,运动专用防晒霜需满足三重指标:SPF50+(UVB阻断率98%)、PA++++(UVA防护值≥16)、抗水时效80分钟。含二氧化锌粒子的物理防晒剂在持续排汗条件下,每平方厘米皮肤表面可维持2.4mg有效成分,较化学防晒剂稳定性提升40%。建议在热身结束后分两次涂抹,间隔15分钟形成复合膜层。

四、体温调节的流体动力学

当运动强度达到最大摄氧量70%时,人体散热功率需要450-600ml/小时的蒸发量支撑。采用梯度补水方案:

冷冻背心技术可将核心体温上升速度延缓40%,选择含有相变材料的降温装置,能在45分钟内持续释放-5℃的冷量。腋下与颈动脉区域放置冰袋,能使体感温度降低2-3℃。

五、损伤修复的黄金窗口

运动后30分钟内,表皮细胞进入高速再生周期。使用含泛醇和积雪草提取物的修复凝胶,可使角质层含水量提升35%。冷水浸泡(20-22℃)时长控制在12-15分钟,能有效抑制运动后炎症因子IL-6的升高趋势。夜间配合波长630nm的红光照射,可加速黑色素代谢速率。

六、认知误区修正清单

1. "阴天无需防护":云层仅削弱10%-15%的UVA辐射

2. "深色衣物更吸热":黑色UPF面料实际紫外线吸收率为浅色系3倍

3. "防晒影响维生素D合成":四肢每天接受15分钟日照即可满足需求

在热适应训练中,人体约需10-14天建立完善的排汗调节机制。建议采用每周递增20%暴露时间的渐进法,配合心率变异度(HRV)监测,将晨间静息心率增幅控制在10%以内。当环境温度超过33℃时,应及时启用室内替代方案,如降低30%强度在冷气环境中完成训练。

科学防护的本质是创造可控的应激环境,这需要跑者建立紫外线强度预判(参考WHO全球太阳能紫外线指数)、个体光敏性评估(菲茨帕特里克皮肤分型)、以及实时热负荷监测(湿球黑球温度指数)的三维防护模型。通过精准的数据化管理和材料技术创新,每位跑者都能在烈日下找到安全与自由的平衡点。