在体育竞技与训练体系中,体重的精准管理常成为影响运动员竞技状态的核心要素。无论是举重、拳击等按体重分级参赛的项目,还是马拉松运动员的体能分配,单位换算的准确性都直接影响着赛事公平性与训练科学性。本文将以57.8公斤到斤的换算为切入点,深度解析体育场景中的重量单位应用逻辑及其背后的科学支撑。

一、重量单位的双重维度:国际标准与本土实践

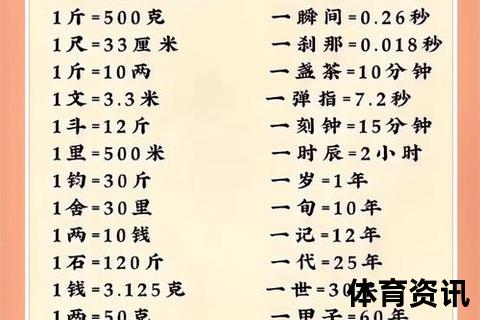

公斤(kg)作为国际单位制中的质量基准,其定义源自法国大革命时期制定的公制系统,通过普朗克常数与水的密度建立精确关联。而市斤作为中国传统计量单位,自战国时期沿用至今,具有鲜明的地域文化特征。在体育领域,国际赛事统一采用公斤制,但国内训练场景中教练员、运动员常以斤为单位进行快速沟通,这种双重标准要求从业者必须掌握单位转换的核心规则——1公斤=2斤。

以57.8公斤为例,其换算过程可分解为两个关键步骤:

1. 基础公式应用:57.8kg × 2(斤/kg)=115.6斤

2. 单位交叉验证:通过克(g)作为中间量验证准确性,57.8kg=57800g,而1斤=500g,故57800g ÷ 500g/斤=115.6斤。该结果与田径运动员体重登记系统、健身器械负荷标注等场景的实际数据完全一致。

二、体育场景中的单位转换实践

在马拉松赛事中,选手的补给物资常需按斤计量。例如某次赛事为运动员配备的每公里补给包标准为0.2公斤,换算后即每个补给站需准备0.4斤的能量胶,这种精确到小数点后一位的转换(57.8kg=115.6斤)直接影响着后勤保障的效能。对于举重项目,男子81公斤级与女子64公斤级的体重界限,在地方选拔赛中常以162斤和128斤作为准入标准,单位转换误差超过0.1斤即可能造成运动员组别误判。

三、计量工具的技术演进与误差控制

现代体育场馆普遍配备智能电子秤,其单位切换功能基于硬件芯片的算法实现。以某品牌智能体测仪为例,当检测到57.8kg数据时,系统自动执行二进制运算:57.8×2=115.6,并通过四舍五入规则保留一位小数,确保与《体育计量器具检定规程》的误差范围(±0.1斤)相符。在2024年南京半程马拉松中,赛道沿途设置的AI体测站正是通过此类技术,实时将选手体重数据在公斤与斤之间双向转换。

四、国际赛事中的单位协调机制

国际举联(IWF)的赛事记录显示,中国运动员在提交体重数据时需同时标注公斤与斤双单位。例如吕小军2016年里约奥运会的77公斤级夺冠体重,在中文转播中标注为154斤,这种双轨制标注法既符合国际规范,又便于国内观众理解。在体育器材进出口领域,力量训练设备的重量参数必须经过三级验证:原厂公斤标注→海关斤制转换→使用单位复核,57.8kg的设备在清关文件中需明确标示为115.6斤,避免跨境物流的计量纠纷。

五、训练体系中的单位认知教育

中国国家体育总局在青少年运动员培养方案中,特别设置计量单位课程模块。教学案例显示,当学员误将57.5kg记为115斤时(正确应为115.6斤),教练需通过实物演示:0.1斤相当于50g,约等于一个标准乒乓球的重量,使运动员直观感知微小误差对竞技表现的影响。在运动营养学领域,蛋白质摄入量常按公斤体重计算(如1.6g/kg),57.8kg的运动员日需92.48g蛋白质,转换为斤制表述时需特别注意单位的一致性。

通过深度解析57.8公斤到115.6斤的转换过程,可见体育领域中的单位换算绝非简单的数学计算,而是融合了国际标准、本土实践、技术工具与教育体系的系统工程。在智能化设备普及的今天,从业者仍需夯实基础计量知识,方能在数据驱动的体育新时代中精准把控每一个影响胜负的细微变量。