在海的热浪与蔗糖的甜香中,足球如同一场无声的风暴,裹挟着古巴半个多世纪的坚守与挣扎。这个被经济封锁缠绕62年的岛国,用绿茵场上的每一次奔跑与对抗,书写着超越政治壁垒的生存史诗。

一、封锁下的足球基因:历史裂痕与重生

古巴足球协会成立于1924年,比其宿敌美国足协晚诞生十年,却在1938年成为海地区首个闯入世界杯八强的队伍。这场在法国土地上与瑞典队的较量,不仅是技术层面的对决,更象征着第三世界国家突破殖民体育体系的宣言。当时的门将胡安·阿隆索用单场13次扑救创造纪录,成为拉美足球反抗欧洲中心主义的图腾。

封锁时代的足球发展充满矛盾:2006年国际足联拨款建造的青训中心因建材短缺拖延五年竣工,球员们不得不在甘蔗田开辟临时训练场。这种困境催生了独特的“蔗田足球”文化——少年们用甘蔗杆作球门,棕榈叶编织训练背心。古巴足协副主席安东尼奥·加瑟斯曾坦言:“我们的青训体系建立在甘蔗渣和梦想之上。”

二、文化韧性:足球作为政治语言

上世纪70年代,卡斯特罗将足球视为突破封锁的外交利器。1970年古巴队历史性聘请朝鲜教练金勇夏,开启六个月封闭特训。这段跨越7800公里的足球外交,使球队在当年中北美金杯赛击败美国队。前锋罗尔丹回忆:“朝鲜教官教会我们用集体主义对抗个人技术,就像用甘蔗捆对抗飓风。”

足球场成为意识形态展演空间:2015年纽约宇宙队访古被赋予破冰意义,贝利与劳尔的亮相超越体育范畴。这场友谊赛吸引5万观众,门票收入全部投入社区球场建设。古巴足协巧妙利用国际赛事窗口期,在2019年促成与俄罗斯的友谊赛,尽管0-8惨败,却获得欧盟体育发展基金的关键注资。

三、生存策略:人才流失与体系重构

经济封锁导致古巴足球陷入恶性循环:2023年门将桑切斯赴美引发震动,这已是五年内第七位出走的核心球员。足协被迫启动“海外血脉计划”,首次征召侨居西班牙的古巴裔中场马尔多纳多。这种妥协带来阵痛,却也让球队在2024年北美国联中首次采用4-2-3-1现代阵型。

青训体系呈现两极分化:哈瓦那老极地球场经欧盟资助改造后拥有GPS追踪系统,而东部圣地亚哥的足球学校仍依赖手工记录训练数据。这种割裂催生特殊战术——主力阵容常由3名“科技派”与8名“直觉派”组成,形成机械精度与即兴创造的危险平衡。

四、飓风中的未来:蔗田足球哲学

古巴足球的生存智慧体现于数据悖论:2023年国家队场均跑动距离107公里(CONCACAF倒数第三),但冲刺次数达182次(区域第一)。这种“甘蔗式踢法”强调短时爆发而非持续压迫,源自蔗农劳作节奏对足球文化的渗透。

封锁催生的创新随处可见:医疗团队用甘蔗提取物制作肌肉恢复剂,数据分析师开发基于种植模型的赛事预测系统。这种资源匮乏下的创造力,使古巴在2024年美洲金杯爆冷逼平墨西哥,门将波佐单场扑救9次创赛事纪录。

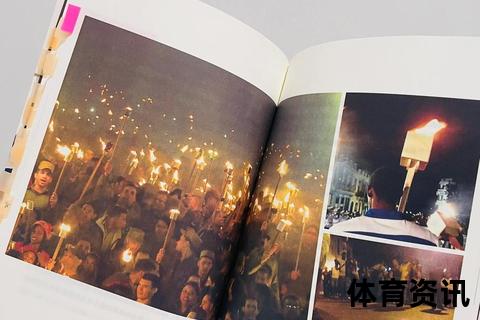

当海的季风掠过哈瓦那佩德罗·马雷罗球场,看台上摇曳的古巴国旗与足球流氓文化绝缘——这里没有酒精与,只有祖父向孙子讲述1938年传奇的喃喃低语。62年封锁未能摧毁的足球火种,正以蔗田般的生命力等待破土时刻。