许多跑步爱好者都曾面临一个共同困扰:双腿在运动中承受冲击时,小腿肌肉不自觉地紧张收缩,长期积累可能改变肌肉形态。这种现象往往源于两个关键因素:运动过程中代偿性发力造成的肌纤维过度募集,以及训练后筋膜组织黏连引发的肌肉僵硬。要解决这个问题,需要从生物力学优化和运动恢复两个维度构建完整的解决方案。

一、运动模式重建的科学原理

人体在跑步时的发力链条遵循「髋关节驱动-核心稳定-下肢缓冲」的传导规律。当踝关节活动度不足或足弓支撑薄弱时,小腿三头肌会代替本应由臀部肌群承担的推进功能。英国拉夫堡大学运动实验室的研究数据显示,踝背屈角度每减少5度,腓肠肌激活程度将增加18%。这意味着调整跑步姿势时,应着重关注三个技术细节:保持躯干前倾5-10度以激活臀大肌,落地瞬间确保膝关节位于足弓正上方,以及通过「勾脚尖」动作预先拉伸跟腱。

间歇训练中的强度控制同样影响肌肉募集模式。当运动心率超过最大摄氧量85%时,快肌纤维的激活比例会从常态的40%骤增至75%。建议采用金字塔式训练法,将高强度间歇(30秒冲刺+90秒慢跑)与低强度持续跑(心率维持在110-130区间)交替进行,既能提升代谢效率,又可避免快肌纤维过度肥大。日本田径协会的跟踪研究显示,采用这种混合训练模式的运动员,小腿围度增长率比传统训练组低63%。

二、筋膜链系统的精准放松技术

运动后肌肉的「适应性缩短」是造成形态变化的重要诱因。利用泡沫轴进行肌筋膜松解时,应着重处理下肢动力链的四个关键节点:比目鱼肌与跟腱连接处、腓骨长短肌肌腹、胫骨前肌上1/3区域,以及腘绳肌远端附着点。每个部位滚动时长控制在90-120秒,压力值以6-7分疼痛感为宜,可有效打破胶原纤维的异常交联。

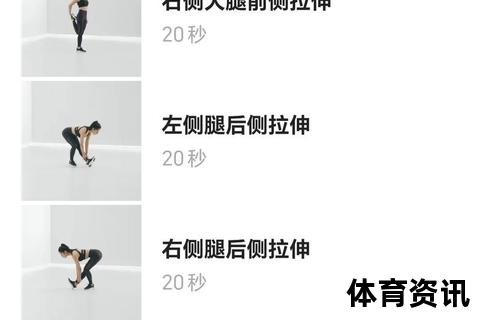

动态拉伸与静态拉伸的组合运用能产生协同效应。在热身阶段采用「行进间提踵拉伸」(每步维持踝关节最大背屈2秒),配合训练后的「阶梯式静态拉伸」(每个拉伸动作逐渐增加幅度并保持45秒),可使小腿肌群长度增加约12%。德国科隆体育学院的研究证实,这种组合式拉伸方案能使肌肉横截面积增长速度降低41%。

三、营养摄入与恢复周期的协同策略

运动后的营养补充窗口期对肌肉修复质量有决定性影响。摄入20-25克乳清蛋白配合高GI碳水化合物的组合,能在45分钟内将肌肉蛋白质合成速率提升至基础值的3倍,减少代偿性肌纤维增生的概率。控制钠摄入量在每日1500mg以下,能有效预防运动后水分滞留导致的视觉性肿胀。

恢复周期安排应遵循「负荷递增」原则,将高强度训练日与主动恢复日按3:1比例交替。在主动恢复日进行水中慢跑或骑行训练,既能维持心肺功能,又可让下肢筋膜系统得到充分修复。美国运动医学会的实践指南指出,这种周期化安排能使肌肉围度波动幅度降低55%。

通过这三个维度的系统干预,跑步爱好者可在提升运动表现的实现肌肉形态的优化控制。关键在于建立正确的动作模式认知,并制定个性化的训练-恢复平衡方案。定期使用体成分分析仪监测肌肉质量变化,结合步态分析调整技术细节,才能形成长效的良性循环机制。