体育产业的浪潮正席卷全球。从顶级联赛的商业化运作到全民健身的热潮,从球星代言的亿元合同到青少年培训的蓝海市场,体育早已超越竞技本身,成为融合资本、科技、文化的巨型经济引擎。对于普通人而言,这片赛道中蕴藏的财富机会,或许比想象中更近。

第一步:精准定位——挖掘细分市场的“隐形冠军”

体育产业的财富积累,始于对市场需求的精准洞察。例如,青少年体育培训正成为增速最快的领域之一。数据显示,中国少儿体育教育市场规模已突破2000亿元,年均增长率超过15%。一位前国安运动员转型创办的少儿足球俱乐部,通过结合专业训练与户外活动需求,不仅解决了青少年电子产品依赖问题,还打造出覆盖课程、赛事、国际交流的完整商业链。这种模式的成功,关键在于抓住“健康意识升级”与“教育焦虑缓解”的双重痛点。

再如体育场馆运营,传统场馆通过智能化改造和多元化服务实现盈利跃升。深圳某篮球连锁品牌洛克公园,将场馆从单一运动场景升级为“运动+娱乐+社交”综合体,引入VR体验、定制赛事和会员社群,年营收增长超30%。这类案例印证了一个逻辑:体育产业的“隐形冠军”,往往诞生于未被充分满足的细分需求中。

第二步:创新模式——构建“体育+”的生态闭环

单纯依赖门票或培训收入的模式已显乏力,跨界融合与增值服务成为破局关键。以深圳WTA年终总决赛为例,赛事不仅带动本地旅游业,还衍生出运动装备销售、体育科技体验、健康餐饮等产业链,单届经济效益突破10亿元。这种“体育+文旅+消费”的生态闭环,将一次性观赛行为转化为持续性消费场景。

在个人层面,知识付费与IP运营是低成本入局的捷径。一名退役运动员通过短视频分享训练技巧,积累百万粉丝后推出付费课程和定制装备,年收入达千万元级。而体育明星的IP价值更不容小觑:李宁品牌凭借运动员个人影响力,成功转型为市值超百亿美元的运动科技公司。这些案例揭示:体育产业的财富密码,在于将专业能力转化为可复制的商业模式。

第三步:长期主义——用复利思维管理财富

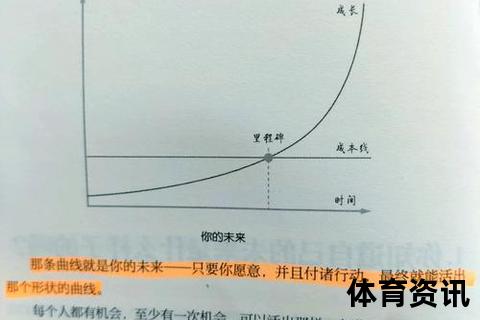

体育行业的收入往往存在周期性波动(如运动员职业生涯短暂、赛事收入依赖赛季周期),因此资产配置与风险管理至关重要。巴塞罗那足球俱乐部在财务危机中通过“开源节流+长期投资”实现逆袭:削减高薪球员开支,投资青训体系与新球场建设,三年内将亏损4.5亿欧元扭转为盈利1200万欧元。这一策略的核心,是以牺牲短期利益换取长期资产增值。

对于个人投资者,多元化收入来源是抵御风险的关键。研究表明,顶级运动员平均拥有3-5种收入渠道,包括品牌代言、股权投资、不动产等。例如,网球名将莎拉波娃早年投资功能饮料品牌Sugarpova,借助个人影响力将其估值推升至2亿美元。利用复利效应进行稳健理财(如指数基金定投或商业保险)可确保财富持续增长。

陷阱与破局:避开体育创业的三大误区

1. 盲目追逐风口:飞盘、露营等新兴项目虽短期火爆,但缺乏可持续性。成功的创业者更注重底层需求,如深圳某冰雪装备品牌通过技术创新打破国外垄断,在冬奥会周期外仍保持稳定增长。

2. 忽视财务合规:某青少年俱乐部因未建立透明财务制度导致资金链断裂,最终被迫关闭。规范的预算管理、税务筹划和审计流程是生存底线。

3. 低估品牌价值:MAIA ACTIVE运动服饰品牌通过精准定位亚洲女性市场,六年内营收增长166%,证明细分市场的品牌溢价远超价格竞争。

体育产业的财富自由不是终点,而是新起点

从少儿培训教练到赛事运营者,从运动科技创业者到职业投资人,体育产业的财富之路从未设限。正如巴塞罗那俱乐部财务官所言:“修补漏洞的船也能调整航向,驶向更广阔的海洋。” 在这片充满活力的赛道上,真正的赢家往往是那些将热爱转化为商业洞察,用专业构建壁垒,以耐心等待复利的人。

(字数:1500)

注:本文数据与案例来源于行业报告、企业公开信息及媒体报道,部分内容已进行脱敏处理。