当五星红旗与桑巴军团在绿茵场上相遇,两种截然不同的足球文化便展开了一场跨越时空的对话。从2002年世界杯的初次交锋,到近年来的归化球员尝试,中巴足球的互动不仅映射出竞技层面的差距,更揭示了足球运动背后的文化基因与发展逻辑。

历史交锋:从惨败到突破

中巴足球的正式对决始于2002年韩日世界杯。彼时,拥有罗纳尔多、里瓦尔多等巨星的巴西队以4:0横扫中国队,江津面对卡洛斯时速149公里任意球的无奈神情,成为中国足球与世界顶级差距的缩影。此后,2012年热身赛的0:8惨败更暴露战术体系与体能储备的全面落后。

但突破亦在发生:2004年土伦杯上,陈涛与毛剑卿的配合攻破巴西大门,青年军1:0的胜利打破“逢巴必败”魔咒;2024年友谊赛中,中国队3:1战胜巴西二队的战绩,虽含金量有限,却展现了战术执行力的提升。这些片段构成中巴足球交锋的复杂图景——既有实力鸿沟,亦有希望微光。

足球风格:飘逸桑巴与实用主义

巴西足球的“灵魂基因”在于创造性。从加林查的盘带到内马尔的彩虹过人,球员在街头足球中锤炼出即兴发挥能力。这种“飘逸”风格根植于文化:巴西人将足球视为生活艺术,贫民窟的碎石场地孕育出摆脱战术束缚的自由精神。反观中国足球,长期在“学巴西还是学欧洲”的摇摆中陷入功利主义。金元时代归化球员的尝试(如2025年完成入籍的塞尔吉尼奥),本质是对技术短板的应急修补,而非体系化建设。

体系对比:青训根基与联赛生态

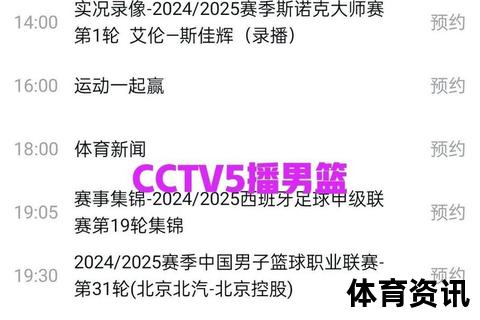

巴西足球的强大依托于“金字塔生态”。州联赛体系(如圣保罗州20支职业队的多级联赛)让年轻球员获得大量实战机会,仅圣保罗U20青年赛便有88支队伍参与。这种“自下而上”的选拔机制,使得贫民窟天才与豪门青训生同台竞技。反观中国,体教分离导致青训人口匮乏。2025年北京国安引入归化球员的策略,虽短期提升即战力,却难掩本土培养体系的薄弱。

两国足协治理亦形成反差。巴西足协(CBF)自1914年成立以来,始终保持专业自治,其独立司法仲裁机制有效处理联赛纠纷;中国足协直至2016年才与行政机构脱钩,长期“管办不分”导致职业化进程受阻。

核心命题:归化球员与本土化博弈

塞尔吉尼奥的入籍标志着中国足球进入“2.0版归化时代”。这位曾效力日本鹿岛鹿角的巴西中场,兼具技术串联与防守硬度,其“即插即用”特性弥补了中场创造力短板。但归化策略的争议在于:短期成绩是否掩盖体系缺陷?巴西的经验给出警示——即便拥有内马尔,2014年世界杯1:7惨败德国仍暴露过度依赖球星的弊端。

未来启示:技术融合与文化自信

巴西足球近年面临“欧洲化”冲击。2024年世界杯预选赛中,恩德里克、维尼修斯组成的新3R组合虽个人能力出众,但中场控制力下降导致败于巴拉圭。这提示中国足球:单纯模仿某一流派难以成功,需探索“技术嫁接”路径。例如,借鉴巴西州联赛模式开展省级联赛,结合本土体能优势打造“快速反击+定位球”战术。

文化层面的觉醒更为关键。巴西贫民窟少年将足球视为阶层跃升通道,中国则需重建足球的“全民参与”属性。当校园足球不再仅是升学加分项,当社区球场取代商业楼盘,中国足球才能真正孕育出自己的“桑巴基因”。

数据与事件引用来源

1. 中巴历史交锋与战术分析:

2. 足球风格与文化对比:

3. 归化球员与青训体系:

4. 巴西联赛生态:

5. 近期战术发展趋势: