在竞技体育的精密舞台上,人体每一个关节与肌群都如同精密的齿轮,其中小臂区域作为上肢动力链的关键枢纽,不仅承担着力量传递的核心任务,更影响着运动表现的精准度。这个由尺桡骨构建的力学框架,通过20余块肌肉的协同运作,在网球挥拍、篮球控球、攀岩抓握等动作中展现出惊人的生物力学特性。

一、解剖学构造:机械与艺术的结合

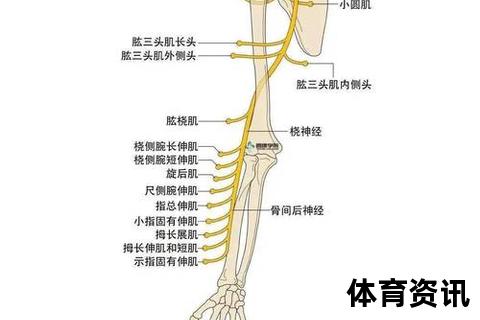

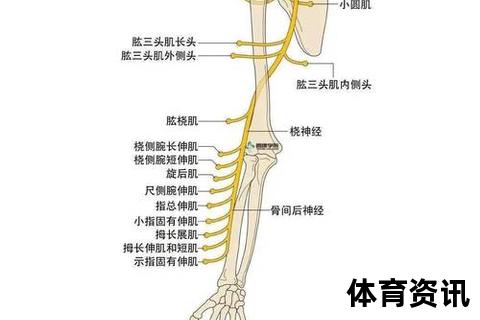

骨骼系统的精密设计构成了小臂的力学基础。尺骨与桡骨的平行排列形成了独特的旋转机制,当手掌从向下翻转为向上时,桡骨围绕尺骨完成160度旋转,这种被称为"拧毛巾效应"的动作,在羽毛球反手击球时产生爆发力。腕关节的8块腕骨构成拱形结构,登山运动员的腕部在承受2倍体重冲击时,这种拱形可将压力均匀分散至前臂。

肌群网络的层级分布呈现出功能分化的智慧。浅层的桡侧腕屈肌在拳击直拳动作中产生600N的冲击力,而深层的指深屈肌则在攀岩静态抓握时维持持续张力。旋前圆肌与旋后肌的对抗系统,使棒球投手能以每秒7000度的角速度完成投掷动作。

二、生物力学特性:力量传递的精密工程

在动力链传导过程中,小臂扮演着能量转换器的角色。铅球运动员的蹬地力量通过核心肌群传递至肩部时,小臂肌群的预激活可将力量损失减少18%。研究显示,职业网球选手正手击球时,前臂屈肌群在0.2秒内产生的峰值力量达到体重的3.2倍。

精细动作控制的实现依赖于神经肌肉的高度协调。乒乓球运动员在接发球时,桡侧腕伸肌与尺侧腕屈肌的协同收缩时间差控制在10ms以内,这种精密调控使击球旋转速度达到150转/分钟。而电竞选手的指伸肌群通过特定训练,点击速度可提升至每秒12次。

三、运动训练:功能强化的科学路径

静力性训练对运动表现的提升具有显著价值。引体向上训练中增加30%负重进行悬垂训练,6周力耐力提升42%。橄榄球运动员采用直径5cm的加粗杠铃进行硬拉,8周训练使握力峰值提高29%,且比赛中的掉球率下降63%。

动态训练中,离心收缩控制尤为重要。攀岩运动员进行指屈肌群的离心训练后,动态抓握时的肌肉激活效率提升35%。结合振动训练的腕关节屈伸练习,可使篮球运动员的传球速度提升0.8m/s。

四、损伤防护:运动寿命的守护机制

在重复性运动损伤中,腱鞘炎发病率呈现特定规律。大数据显示,羽毛球运动员尺侧腕屈肌腱鞘炎发生率与击球频率呈正相关,当周训练量超过2000次挥拍时,发病率骤增3倍。采用肌内效贴扎技术结合离心训练,可使康复周期缩短40%。

神经肌肉控制训练对慢性损伤具有预防价值。针对排球运动员设计的腕关节稳定性训练方案,包含6方向抗阻练习和本体感觉训练,实施12周后腕部急性损伤发生率降低58%。核心稳定性的同步强化,可使力量传递效率提升27%,从而降低小臂代偿性损伤风险。

在运动表现追求极致化的今天,小臂区域的科学训练已成为竞技能力突破的关键。从F1车手的方向盘操控到射箭运动员的撒放动作,这个看似简单的力学结构,实则是人类运动智慧的微型展示窗口。未来的运动科学,或将通过仿生学研究和神经调控技术,进一步释放这个动力枢纽的潜能。