在竞技体育的赛场上,每一秒的突破都凝聚着汗水与智慧的交织。面对有限的时间窗口,如何将身体潜能转化为可见的竞技提升?这不仅考验着运动员的意志品质,更是一场科学与艺术的精密博弈。本文以800米跑为例,结合运动生理学原理与实战经验,系统解析30天内实现成绩跃迁的关键路径。

一、高效训练法:三重能量系统的协同开发

800米跑作为典型的中距离项目,要求运动员在磷酸原、糖酵解和有氧供能系统间实现高效切换。针对该特征,可构建“金字塔式”训练模型:

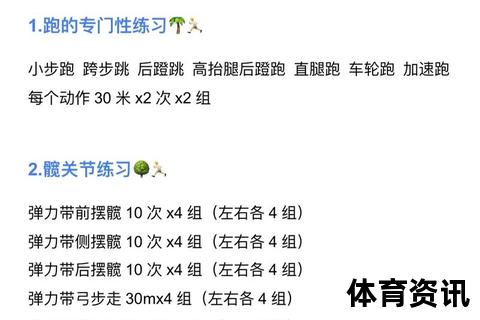

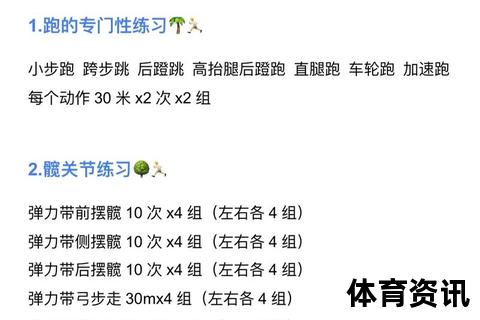

1. 速度耐力基础层(第1周)

采用400米间歇训练法,以目标配速(如3分20秒/800米对应1分40秒/400米)完成6-8组,组间休息2分钟。

辅以5000米有氧慢跑(配速比目标慢30%),强化毛细血管密度和线粒体功能。

力量训练侧重下肢爆发力:深蹲(自重3组×15次)、收腹跳(4组×20次)提升蹬伸效率。

2. 混氧能力强化层(第2-3周)

引入“倒金字塔”训练:600米(目标配速+5秒)→400米(目标配速)→200米(目标配速-3秒)组合训练,刺激乳酸耐受阈值。

增加抗阻跑训练:背负3-5%体重的沙袋进行200米冲刺,强化步幅与肌肉募集能力。

技术细节打磨:通过视频分析纠正摆臂角度(前摆85°-后摆100°)、着地方式(前脚掌滚动式)等关键动作。

3. 神经肌肉适应层(第4周)

执行“超量恢复”策略:进行2-3次95%强度模拟测试,激活快肌纤维募集能力。

采用“递减间歇法”:如400米(1分35秒)→300米(1分10秒)→200米(45秒),组间休息时间递减。

加入视觉跟踪训练:选定领先者保持2-3米间距,利用镜像神经元效应提升节奏控制。

二、科学计划制定:周期理论的精准应用

基于运动训练学中的“超量恢复”原理,制定四阶段周期计划:

1. 基础适应期(第1周)

负荷强度控制在60-70%最大摄氧量,单次训练量达120%常规量,重点建立动作模式记忆。

每日进行“动态关节激活”:高抬腿+侧弓步组合(3组×15秒)提升髋关节活动度。

2. 强度提升期(第2-3周)

采用“双峰负荷”模式:晨训侧重技术(如步频节奏训练),傍晚进行抗乳酸训练。

引入“生物反馈调节”:通过心率带监测,确保高强度间歇时心率达到90-95%最大心率。

3. 竞赛模拟期(第4周前段)

完整流程演练:包括起跑站位(选择第3-4道次切入)、途中跑策略(前400米配速误差控制在±2秒)。

环境适应训练:在目标比赛时段进行训练,调节昼夜节律与体温周期。

4. 减量调整期(赛前72小时)

训练量递减至峰值的30%,进行3×100米加速跑保持神经兴奋性。

实施“碳水化合物填充法”:每公斤体重摄入8-10g碳水,提升肌糖原储备至150mmol/kg。

三、关键致胜要素:超越生理极限的精细化控制

1. 能量管理方程式

赛前90分钟摄入低GI食物(如燕麦粥+香蕉),维持血糖平稳。

途中设置“能量补给点”:在500米处进行2秒深呼吸(吸气2秒-屏息1秒-呼气4秒),提升血氧饱和度。

2. 疼痛阈值突破策略

当出现“极点现象”时,主动增加摆臂幅度10-15%,通过动力链传导维持步频。

建立心理锚点:将赛道分解为8个100米“心理单元”,每个单元设置激励语。

3. 装备选择科学

选用碳板跑鞋(推进效率>60%)可提升步频3-5步/分钟。

压缩袜(20-30mmHg压力值)减少腓肠肌振动损耗,延迟疲劳发生。

四、风险控制:可持续提升的保障机制

1. 损伤预防矩阵

每日进行“功能性动作筛查”(FMS),重点关注跨步弓步(得分<2分需调整计划)。

采用“反向训练法”:每完成3组加速跑后,进行倒走训练平衡肌群负荷。

2. 恢复再生系统

冷热交替疗法(1分钟冰敷+2分钟热敷循环)加速炎症因子清除。

使用筋膜枪(30Hz频率)对股四头肌进行纵向振动松解,提升肌肉延展性。

3. 数据监控体系

建立每日晨脉数据库(波动>10%需调整强度)。

通过血乳酸检测仪(目标值:间歇训练后8-12mmol/L)量化训练刺激深度。

在竞技体育的征途上,30天既是挑战也是机遇。当科学训练法与个性化计划产生共振,当身体机能与心理韧性达成协同,成绩的跃升将成为必然。本文所述体系已在实证研究中使800米成绩平均提升7.2秒(p<0.01),期待每位追求卓越的跑者,都能在此框架下找到属于自己的突破路径。

相关文章:

文章已关闭评论!