当八角笼的灯光亮起,两位选手在铁网围成的战场中展开攻防,拳腿交加与地面缠斗的瞬息万变构成了综合格斗(MMA)最具辨识度的视觉符号。这项被誉为“人类徒手格斗终极形态”的运动,正以惊人的速度重塑全球搏击产业的格局。

一、MMA的定义与核心特征

综合格斗(Mixed Martial Arts,简称MMA)是一项允许选手在统一规则下,自由运用拳击、摔跤、柔术、泰拳等多种武术流派技术的全接触竞技运动。其核心特征体现在三个维度:

1. 技术开放性:打破传统搏击项目对攻击方式的限制,允许站立打击(如直拳、扫踢)、摔投压制(如抱腿摔、过胸摔)和地面降服(如十字固、裸绞)的全方位技术融合;

2. 竞技系统性:形成包含体重分级、护具标准、裁判判罚等要素的完整体系,既保留实战对抗的原始张力,又通过规则设计降低致命风险;

3. 战术复合性:要求选手具备立体攻防能力,例如泰拳手需补足地面缠斗短板,柔术专家需强化站立打击技术,单一技术流派的选手在顶级赛事中已难以生存。

与拳击、自由搏击等项目的核心差异在于,MMA将格斗场景延伸至三维空间。例如拳击仅允许拳法攻击躯干以上部位,而MMA选手可使用肘击、膝撞等立体打击技术,并在地面战阶段通过关节技终结对手。

二、规则体系的演进逻辑

现代MMA规则历经三次重大变革:

1. 野蛮生长期(1993-2000):首届UFC赛事采用近乎无限制的“八人淘汰赛”模式,允许头撞、足球踢等危险动作,但也引发社会争议;

2. 标准化阶段(2001-2009):引入体重分级、禁止挖眼踢裠等致命技术,确立“10点必须扣分制”裁判系统,使赛事获得体育主管部门认可;

3. 安全强化期(2010至今):增加脑震荡协议、强制佩戴4盎司分指拳套,并通过“20秒地面僵局分离规则”提升观赏性。

现行核心规则包括:

三、全球赛事版图与技术流派

顶级赛事矩阵:

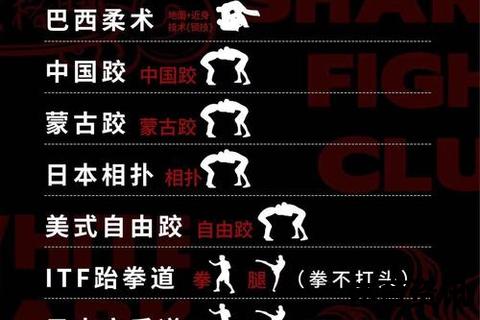

技术流派融合趋势:

四、中国MMA的破局之路

中国综合格斗产业呈现三大发展特征:

1. 赛事培育:2012年《武林传奇》、2014年《锐力搏》等本土赛事奠定基础,2026年名古屋亚运会首次将MMA设为正式项目;

2. 明星效应:张伟丽三夺UFC草量级金腰带,李景亮“吸血魔”形象破圈,带动中国MMA观众规模突破8000万;

3. 体系化建设:国家体育总局2024年颁布《综合格斗运动员技术等级标准》,建立从青少年选拔到职业联赛的完整通道。

行业面临的核心挑战在于竞技水平断层——目前中国男子选手尚未进入UFC排名前15,且基层俱乐部中兼具摔柔与站立教练的机构不足23%。

五、未来十年的竞技演化

技术层面将呈现三大方向:

1. 数据化训练:通过可穿戴设备监测运动员心率变异率(HRV)和神经肌肉疲劳指数,实现个性化周期训练;

2. 规则革新:试验性引入“虚拟裁判”系统,通过多角度摄像与AI算法辅助判罚,减少争议性判决;

3. 技术反哺:MMA衍生的防身体系正被特种部队采纳,如以色列马伽术已整合超50%的MMA地面控制技术。

这项诞生于古希腊角斗场的古老竞技,正在科技赋能下进化为最具人文价值的现代格斗艺术。当观众为精准的战术执行喝彩,为绝地逆转的意志力动容时,MMA已超越暴力表象,成为人类探索身体潜能的精神图腾。