速度是衡量青少年体质健康的核心指标之一,而50米跑作为基础体能测试项目,贯穿了学生从小学到大学的整个学习阶段。这项看似简单的短距离冲刺,不仅考验爆发力与协调性,更成为《国家学生体质健康标准》中权重占比20%的核心评价指标。本文将深入解析各学段男生50米跑的评分标准体系,结合科学训练方法与测试规则,为体育教育工作者、学生及家长提供系统性参考。

一、评分标准的学段演变逻辑

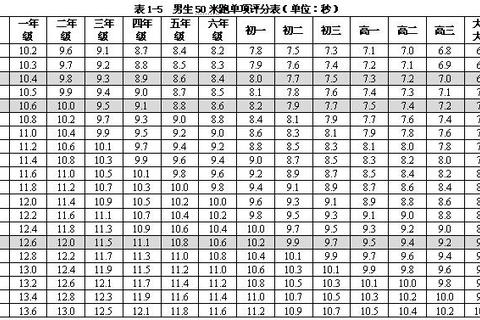

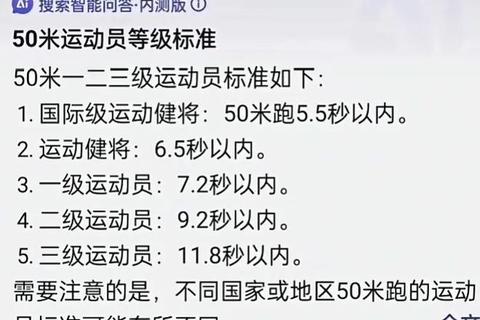

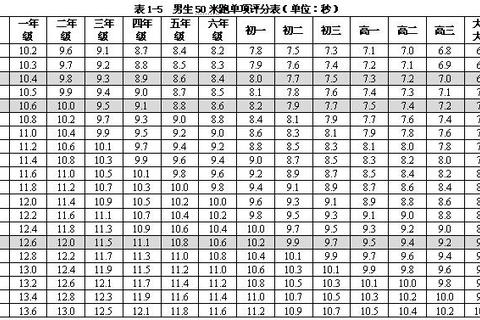

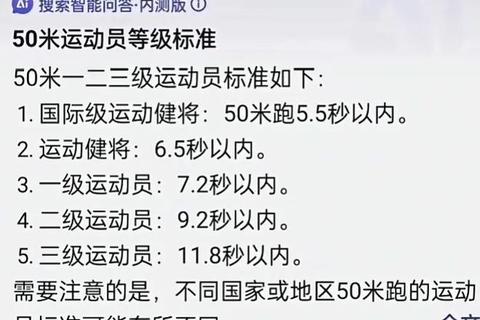

50米跑的评分体系遵循青少年身体发育规律,呈现“随年龄增长要求递增”的特点。小学阶段注重基础运动能力培养,初中阶段强化速度素质发展,高中至大学则对标成年人体能基准。以及格线为例:

小学:一年级12.6秒→六年级10.2秒(年均提升0.48秒)

初中:七年级9.6秒→九年级8.8秒(年均提升0.4秒)

高中:高一7.9秒→高三7.2秒(年均提升0.35秒)

大学:大一大二7.6秒→大三大四7.2秒(体现专业体能强化)

这种梯度设计既符合骨骼肌肉系统的生长曲线,也匹配心肺功能的成熟节奏。例如,小学生骨骼弹性较高但肌纤维较细,故以“完成动作”为核心目标;而高中生睾酮分泌增加促使肌肉横截面扩大,为爆发力突破提供生理基础。

二、各学段具体评分标准解析

(一)小学阶段(6-12岁)

核心目标:建立正确跑姿,发展基础速度素质

评分区间(以六年级为例):

优秀:≤8.5秒(对应国家体质测试100分)

良好:8.6-9.3秒

及格:9.4-10.5秒

不及格:>10.5秒

训练重点:

纠正“蹬地不充分”“摆臂不对称”等常见错误

通过30米往返跑、阶梯跑提升步频(建议目标:≥4.5步/秒)

(二)初中阶段(13-15岁)

核心目标:强化无氧代谢能力,优化加速节奏

中考典型标准:

满分:7.5秒(如北京、南京等地)

及格:9.6秒(需注意地区差异,郑州2025年标准为8.1秒)

技术突破点:

起跑反应时控制在0.2秒以内

加速阶段前15米步长从1.2米增至1.5米

(三)高中阶段(16-18岁)

核心目标:提升绝对速度,衔接成年运动能力

国家体质测试标准:

优秀:6.8-7.2秒

良好:7.3-7.8秒

及格:7.9-8.8秒

关键训练法:

抗阻训练(如拖重物跑)提升后蹬力

间歇训练(10秒冲刺+90秒恢复,重复8组)

(四)大学阶段(19-22岁)

核心目标:保持运动机能,预防“体能滑坡”

分级标准:

优秀:6.6-7.0秒

良好:7.1-7.5秒

及格:7.6-8.5秒

突破瓶颈策略:

加强核心肌群稳定性训练(如平板支撑变式)

采用“超速训练法”(下坡跑坡度≤3°)

三、科学测试与成绩提升体系

(一)标准化测试流程

根据《国家学生体质健康标准》实施细则:

1. 场地要求:50米直线跑道,起终点线清晰,误差<0.1米

2. 计时规则:

电子计时器需经计量认证,人工计时使用1/100秒表

成绩取小数点后一位,第二位非零则进一(如7.52秒记为7.6秒)

3. 违规处理:抢跑、串道需召回重测,两次犯规取消资格

(二)四阶段技术优化

1. 起跑阶段:

站立式起跑前脚距起跑线30-40厘米,重心前倾15°

听觉-动作反应时训练(利用突发声响刺激)

2. 加速阶段(0-15米):

步频从4步/秒提升至4.8步/秒

躯干角从45°逐步过渡至15°

3. 途中跑阶段(15-40米):

保持髋关节前送幅度≥20厘米

摆臂角度前摆115°→后摆65°

4. 冲刺阶段(最后5米):

采用“胸压线”技术,重心前移10-15厘米

四、常见误区与解决方案

1. 过度追求步幅:

错误:盲目模仿运动员大跨步导致步频下降

纠正:通过“小步快频跑”练习(步长控制在1.2倍肩宽)

2. 呼吸紊乱:

错误:全程憋气或呼吸无节奏

纠正:采用“两吸一呼”模式(加速段深吸+途中跑浅呼吸)

3. 心理焦虑:

现象:测试前心率>120次/分钟

对策:进行5分钟意象训练(想象完美技术动作)

五、特殊场景应对策略

恶劣天气:顺风风速>2米/秒时,成绩每加快0.1秒需扣0.05分

装备选择:

小学生建议穿胶底鞋(摩擦系数0.7-0.8)

中学生可使用钉鞋(钉长≤9毫米)

伤病防护:

预防胫骨骨膜炎:避免硬地训练超过每周3次

急性肌肉拉伤处理:遵循POLICE原则(保护、适度负荷、冰敷等)

50米跑的评分标准体系既是体质健康的量化标尺,也是运动能力发展的路线图。从小学到大学,每个0.1秒的提升都凝结着科学训练与生理适应的双重智慧。教育工作者需注重差异化教学——小学生侧重动作模式构建,中学生强化能量代谢效率,大学生着重终身运动习惯培养。唯有将标准解读转化为个性化训练方案,才能真正实现“以测促练、体教融合”的目标。

相关文章:

文章已关闭评论!