在台球运动中,准度是区分业余爱好者与职业选手的核心指标之一。无论是斯诺克、美式九球还是中式黑八,瞄准方法与击球精度的细微差异往往决定了能否完成一杆清台或化解关键球局。对于渴望提升水平的爱好者而言,掌握科学的训练逻辑比盲目练习更重要——从视觉校准到出杆稳定性的控制,每个环节都需要针对性突破。

一、瞄准的本质:几何学与生理学的双重挑战

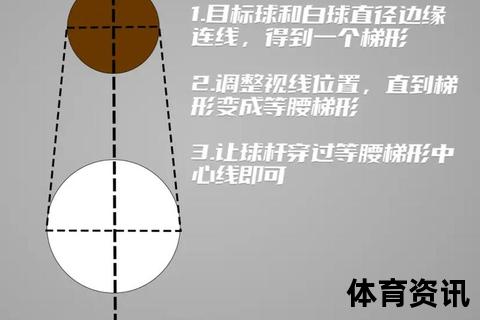

台球瞄准并非简单的“三点一线”,而是需要将球体运动轨迹、杆头接触点与人体视觉系统结合的综合判断。

1. 几何学原理的底层逻辑

目标球进袋的路径由入射角与反射角相等的基本规律决定,但实际击打中,母球与目标球的接触点偏差仅需1毫米,就会导致目标球偏离袋口超过5厘米(以中远台击球为例)。职业选手通过长期训练,能够将这种误差控制在0.3毫米以内。例如,罗尼·奥沙利文在纪录片中曾演示:他在击打底袋直线球时,会刻意将瞄准点向袋口外侧偏移约1/4球直径,以抵消台呢摩擦带来的微小轨迹变化。

2. 视觉校准的生理局限

人眼存在“主视眼优势”,约70%的右撇子主视眼为右眼,这导致俯身瞄准时若头部位置不正,视线轴线与击球线会产生夹角。解决方法是通过“垂直下杆测试”:将球杆垂直悬于母球正上方,闭上一只眼观察杆头是否与母球中心重合,以此调整头部偏移。

二、实练框架:从基础到专项的递进体系

提升准度需要分阶段攻克技术瓶颈,以下训练方法经职业教练团队验证,可系统性强化瞄准与击球精度。

阶段一:建立基础瞄准记忆

在球桌中线上摆放9颗目标球,间距20厘米,从库边依次击打母球使其直线穿过所有目标球间隙。此练习要求连续10次成功通过率达90%以上方可进入下一阶段,旨在强化对击球线路的直觉判断。

将目标球紧贴长台边库放置,母球位于对面中袋连线位置,要求连续击打10颗贴库球进对角底袋。数据显示,业余爱好者在此类球型的平均进球率不足30%,而职业选手可达85%。

阶段二:动态调整能力进阶

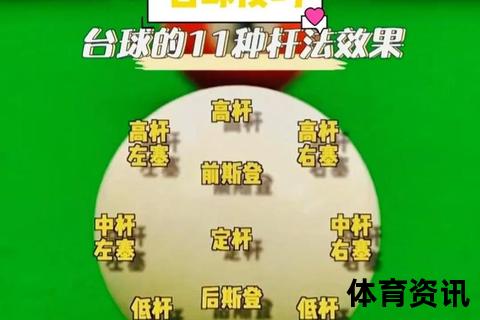

对于30°至60°的常见角度球,可采用“虚球瞄准法”与“重合度法”结合训练。例如,击打30°切球时,将目标球想象成虚球的边缘与袋口延长线相切,同时观察母球与目标球重合部分是否达到1/4(根据球速调整)。

在击球前加入3秒深呼吸、轻微晃动身体后急停等干扰动作,模拟比赛压力下的稳定性控制。研究表明,在心率提升至120次/分钟时仍能保持出杆动作不变的选手,抗压能力提升40%。

阶段三:高难度球型专项突破

将目标球置于袋口附近,母球与其形成85°以上薄切角度,通过反复击打不同厚薄度,记录进球时杆头接触母球的位置。建议使用涂粉笔的母球,通过残留痕迹分析触点偏差。

摆放“母球-障碍球-目标球”组合,要求母球绕过障碍球后精确走位至指定区域。此类练习需结合高低杆旋转,例如使用低杆左塞避开障碍球右侧,同时控制分离角不超过15°。

三、击球精度的影响变量与误差控制

即便瞄准无误,出杆动作的微小变形仍会导致失误。以下是三大关键变量及其修正方案:

1. 握杆压力与摆动轨迹

握杆过紧会限制腕部灵活性,理想状态是后手小指与无名指轻触球杆,食指与拇指形成“环形支点”。使用高速摄像机分析可发现,职业选手的出杆后摆幅度稳定在15-20厘米,回摆加速度曲线平滑。

2. 站姿稳定性与重心分配

“前后脚承重比”建议为3:7(以右手选手为例),前脚膝盖微曲吸收后坐力,后脚作为主要支撑点。可通过单脚平衡练习强化肌肉记忆:闭目单脚站立并模拟出杆动作,连续30秒不晃动视为达标。

3. 杆头速度与击球点精度

杆头接触母球瞬间的速度需与预设击球效果匹配。例如,低杆击球时杆速需提升20%,而高杆击球则应降低10%以避免跳球。使用测速仪辅助训练时,职业选手的杆速波动范围可控制在±0.2米/秒内。

四、技术瓶颈诊断与个性化改进方案

当训练进入平台期时,需通过量化分析定位问题根源:

录制自身击球视频,与职业选手同角度镜头逐帧对比,重点关注后手肘部是否在回摆时外翻、头部是否在击球瞬间抬起等细节。

激光瞄准器可直观显示击球线偏差方向;压力感应球杆能监测握杆力度分布;台球模拟软件(如Virtual Pool 4)可进行击球路径的3D轨迹分析。

五、职业级训练周期规划建议

准度提升需要遵循“负荷-适应-强化”的科学周期:

直线球九宫格(10分钟)、半台贴库球(10分钟)、抗干扰击球(10分钟)

极限薄球触点感知(20分钟)、组合球线路预判(20分钟)

使用国际台联(IBSF)标准准度测试题库,例如连续击打15颗不同角度球,进球12颗以上视为准度达标。

精准击球的终极秘密,在于将复杂技术拆解为可量化的训练单元。 通过持续监测与反馈调整,即使天赋平凡的爱好者也能突破瓶颈。记住,职业选手的“手感”并非与生俱来,而是千万次重复中沉淀的神经肌肉记忆——你的下一杆,永远可以比上一杆更接近完美。