跑步看似简单,却是一项全身参与的复杂运动。数据显示,跑步相关损伤中,60%以上与热身不足直接相关。如何在短短10分钟内高效激活肌肉、提升关节灵活性并降低受伤风险?本文基于运动医学理论与实践经验,系统拆解跑前热身的科学逻辑与实操方案。

一、热身为何成为跑步的“安全阀”?

1. 生理激活机制

静止状态下,人体肌肉粘滞性高,关节滑液分泌不足,心肺处于低代谢状态。热身通过逐步提升体温(理想升高1-2℃),加速血液携氧量,使肌肉弹性增加30%以上。例如,动态拉伸可刺激高尔基腱器,通过神经反馈调节肌肉张力,避免突然发力导致的拉伤。

2. 运动表现优化

有效热身可缩短“极点”出现时间,提升跑步经济性。研究显示,动态热身后的跑步者,步频稳定性提高15%,乳酸堆积阈值延迟出现。以马拉松为例,科学热身的运动员前5公里配速波动幅度降低40%。

3. 损伤预防关键

膝关节与踝关节是跑步损伤高发部位。针对性激活髋外展肌群(如臀中肌)可减少膝内扣风险;踝关节绕环结合跟腱动态拉伸,则能降低足底筋膜炎症发生率。

二、10分钟黄金热身流程:从静态到动态的精准过渡

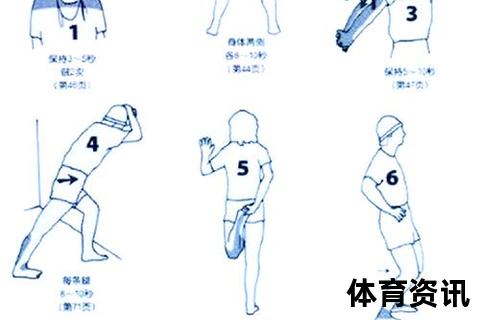

以下动作需按顺序完成,形成“关节润滑→动态伸展→肌肉激活→神经动员”的递进链条。

第一阶段:关节润滑与血流唤醒(2分钟)

双手握拳,以腕关节为轴顺时针、逆时针各绕环15次;单脚支撑,另一侧脚尖点地画圆,激活踝关节滑液分泌。

双脚与肩同宽,双臂平举,以腰部为轴左右缓慢旋转,幅度逐渐增大,改善胸椎灵活性(避免腰椎代偿)。

第二阶段:动态拉伸(3分钟)

向前行进时交替高抬腿(大腿平行地面),接快速后踢腿(脚跟触臀),每组10米,重复2组。此动作同步激活股四头肌与腘绳肌,平衡前后侧肌群张力。

横向移动中,单手触地对侧脚尖,强化内收肌群与髋关节侧向稳定性,预防跑步中骨盆倾斜。

第三阶段:肌肉激活与神经动员(3分钟)

将弹力带固定于膝盖上方,半蹲姿势横向移动,重点刺激臀中肌与股外侧肌,提升落地缓冲能力。

前脚掌着地,频率由慢至快(20秒/组),配合摆臂,刺激神经肌肉协调性,模拟起跑加速状态。

第四阶段:专项心肺适应(2分钟)

以30秒慢跑+15秒冲刺的间歇模式,模拟跑步中的速度变化,让心肺系统逐步适应负荷。

站立深呼吸3次(吸气4秒,呼气6秒),降低交感神经兴奋度,提升运动专注力。

三、警惕四大热身误区:从“无效”到“危险”的边界

1. 绕膝动作:半月板的隐形杀手

膝关节主要功能为屈伸,旋转幅度极小。绕膝动作强制施加旋转力,可能挤压半月板,产生异响即为预警信号。

2. 静态拉伸:力量输出的“绊脚石”

跑前进行超过30秒的静态拉伸(如弯腰触地),会导致肌力下降3%-5%,影响爆发力。

3. 过量热身:提前消耗能量储备

高强度热身(如波比跳连续3分钟)会导致糖原过早消耗,正式跑步时出现“撞墙期”概率增加。

4. 局部忽视:踝关节与核心的“盲区”

仅关注下肢而忽略核心激活,会导致跑步中躯干晃动,能量传递效率降低。建议加入“死虫式”核心预激活(仰卧交替抬手腿,保持腰部贴地)。

四、个性化调整:环境与体质的变量控制

五、数据验证:热身的长期收益

持续4周的科学热身可带来显著改变:

跑步热身的本质,是让身体从“待机模式”平滑过渡到“高性能模式”。每一次10分钟的科学准备,不仅是对肌肉的唤醒,更是对运动寿命的主动投资。记住:最好的配速,从热身的第一步开始。